Pelvimétrie

Indication :

– Présentation du siège +++++

– Antécédents de trauma du bassin

– Antécédents de LCH ou de pathologies osseuses

– +/-taille ≤ 1,50 m (selon les centres)

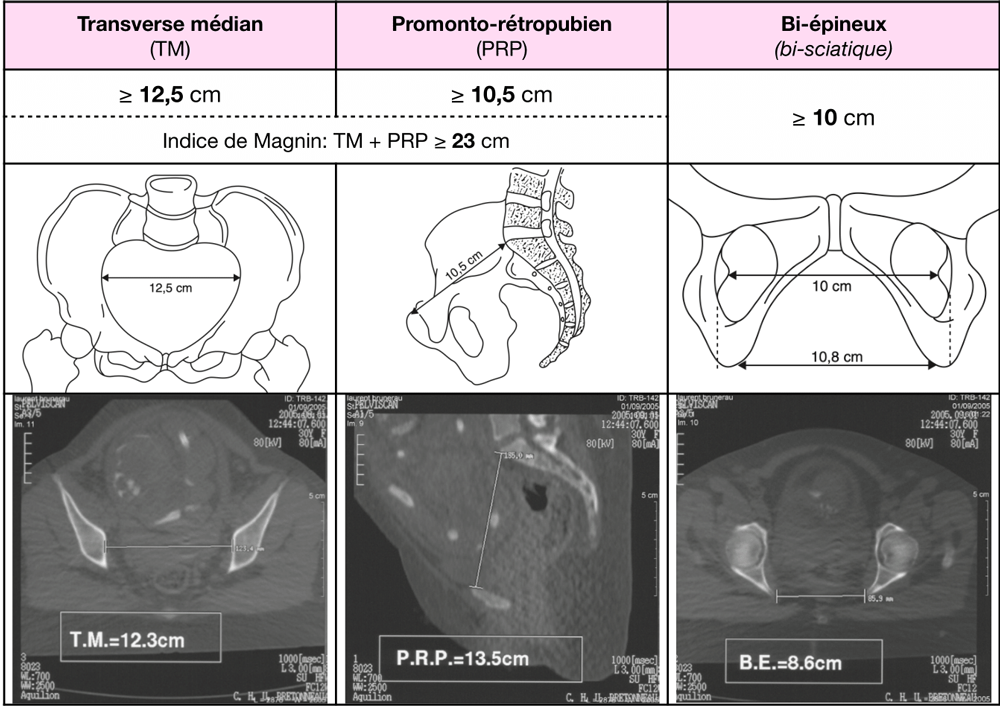

Normes bassin non pathologique :

Voir la transcription de l’image

Normes bassin non pathologique

| Transverse médian (TM) | Promonto-rétropubien (PRP) | Bi-épineux (bi-sciatique) |

|---|---|---|

| >= 12,5 cm (Indice de Magnin: TM + PRP >= 23cm) |

>= 10,5 cm (Indice de Magnin: TM + PRP >= 23cm) |

>= 10 cm |

| Vue schématique du bassin féminin. Plus précisément, mise en évidence du détroit supérieur du bassin, c’est-à-dire la partie la plus haute de la cavité pelvienne par laquelle le bébé doit passer lors de l’accouchement. Le diamètre transverse médian (DTM) est la distance entre les points les plus latéraux du détroit supérieur. Cette distance est mesurée à 12,5 cm. Ce diamètre est l’un des éléments clés pour évaluer si le bassin maternel est suffisamment large pour permettre le passage du bébé lors de l’accouchement. |

L’image représente une vue de profil du bassin humain. On distingue clairement les os du bassin, notamment le sacrum (la partie postérieure du bassin) et le coccyx (à l’extrémité inférieure du sacrum), ainsi qu’une partie de l’os iliaque (l’os large qui forme les ailes du bassin). Une ligne est tracée sur l’image, reliant la partie inférieure de l’os sacrum à un point situé sur la partie antérieure du bassin. Cette ligne mesure de 10,5 cm. Cette mesure sert pour évaluer la morphologie du bassin féminin et notamment sa capacité à laisser passer le bébé lors de l’accouchement. |

L’image représente une vue antérieure (de face) du détroit supérieur du bassin féminin. On distingue les deux os coxaux (formés par la fusion de l’ilion, de l’ischium et du pubis), qui constituent les parties latérales du bassin. La partie antérieure du bassin, formée par la jonction des deux os pubis, est également visible. Deux mesures sont indiquées sur l’image : – 10 cm : Cette mesure correspond au diamètre transverse externe. Il s’agit de la distance entre les points les plus latéraux du détroit supérieur. – 10,8 cm : Cette mesure correspond au diamètre bi-épineux. Il s’agit de la distance entre les épines sciatiques, qui sont des proéminences osseuses situées sur les os iliaques. Ces mesures sont utilisées en obstétrique pour évaluer la morphologie du bassin féminin. Le diamètre transverse externe donne une indication sur la largeur du bassin, tandis que le diamètre bi-épineux renseigne sur la taille de la cavité pelvienne. |

| Image réelle (radio) correspondant au schéma précédent, mais avec T.M de 12,3cm. | Image réelle (radio) correspondant au schéma précédent, mais avec un P.R.P de 13,5cm. | Image réelle (radio) correspondant au schéma précédent, mais avec un B.E de 8,6cm. |

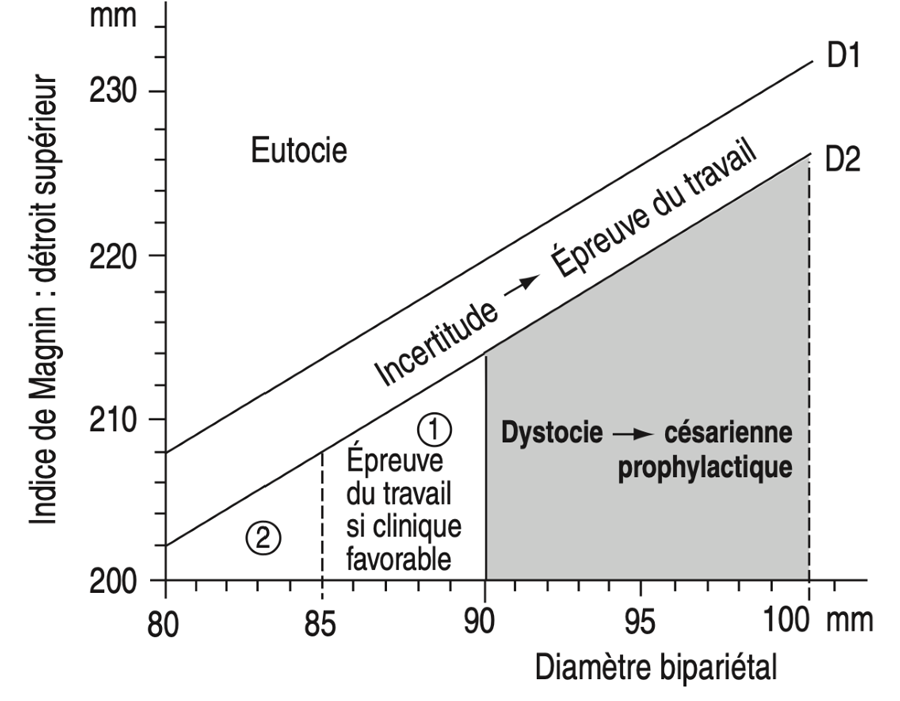

Diagramme de disproportion céphalo-pelvienne selon Magnin :

Voir la transcription du schéma

Schéma de l’indice de Magnin

Un graphique avec deux axes.

- Axe horizontal : Diamètre bipariétal (en millimètres). Cet axe représente la taille de la tête du bébé à naître, mesurée d’une oreille à l’autre, dans sa plus grande largeur.

- Axe vertical : Indice de Magnin (en millimètres). Cet indice est un calcul qui compare la taille du bassin de la mère à la taille attendue de la tête du bébé. Il permet d’évaluer si l’accouchement pourra se faire par voie basse ou s’il y aura besoin d’une césarienne.

Les zones du graphique:

- Zone en bas à gauche: C’est la zone de l’eutocie. Cela signifie qu’il y a une bonne correspondance entre la taille du bassin de la mère et celle de la tête du bébé, et que l’accouchement par voie basse a toutes les chances de se dérouler normalement.

- Zone en haut à droite: C’est la zone de la dystocie. Dans cette zone, la tête du bébé est trop grosse par rapport au bassin de la mère, ce qui augmente le risque d’un accouchement difficile. Une césarienne programmée (prophylactique) peut être envisagée.

- Zone intermédiaire: C’est une zone d’incertitude. Dans cette zone, il est plus difficile de prédire si l’accouchement se déroulera normalement. Le médecin peut décider de déclencher le travail ou de pratiquer une césarienne en fonction de l’évolution de la situation.

Les lignes du graphique:

- Deux lignes obliques: Ces lignes délimitent les différentes zones du graphique. Elles représentent les limites à partir desquelles on considère qu’il y a un risque de dystocie.

- Une flèche: La flèche indique la direction de l’évolution attendue pendant le travail. Si le travail progresse bien, on se déplace vers la gauche sur le graphique.

Ce graphique est un outil utilisé par les médecins pour évaluer le risque de dystocie pendant la grossesse. Il permet de prendre des décisions médicales en fonction de la taille du bébé et de la morphologie du bassin de la mère.