Césarienne

Table des matières :

- Introduction

-

Technique Opératoire

2.1 Incision cutanéo-abdominale

2.2 Incision du péritoine viscéral

2.3 Décollement vésical

2.4 Hystérotomie

2.5 L’extraction fœtale

2.6 Clampage du cordon

2.7 Délivrance du placenta

2.8 Suture utérine

2.9 Toilette péritonéale

2.10 Si nécessaire, retrait des champs opératoires intra abdominaux

2.11 Péritonisation

2.12 Fermeture de l’aponévrose

2.13 Rapprochement sous cutané

2.14 Fermeture cutanée

Introduction

Prérequis :

–Voie veineuse périphérique

–Analgésie : conversion d’une péridurale, rachianesthésie ++, péri-rachi combinée, anesthésie générale

–Sondage urinaire (avec sonde laissée en place ou aller-retour selon le protocole de service)

–Appel de l’équipe médicale (obstétriciens, sage femmes, anesthésistes +/- pédiatre de garde)

–Marquer le monitoring avec un trait et y indiquer l’heure de la décision de césarienne

–Informer le couple

Indications :

-

Césarienne programmée :

✓ Macrosomie fœtale (avec ou sans diabète)

✓ Utérus bi cicatriciel ou multi cicatriciel

✓ Présentation du siège (non systématique, à discuter selon résultats de la pelvimétrie et le protocole de service)

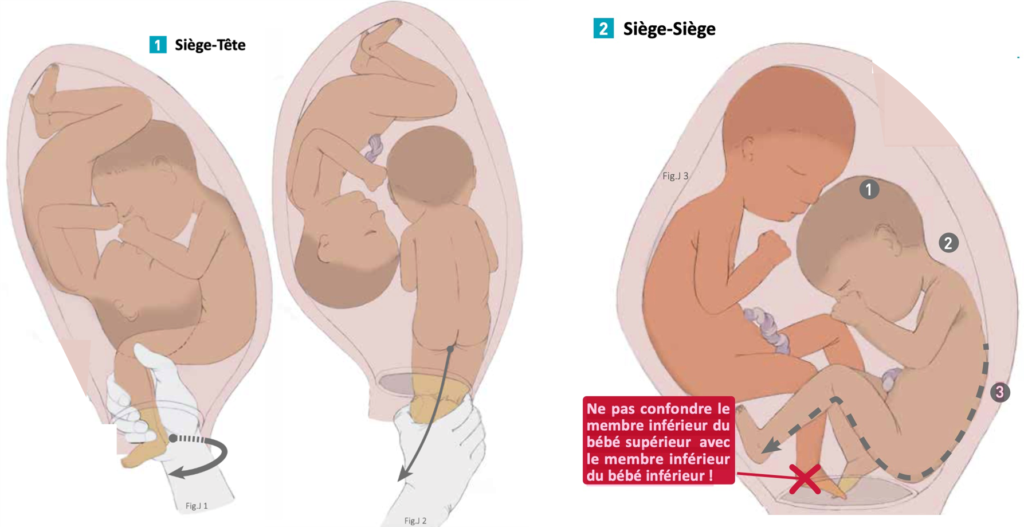

✓ Grossesses multiples (non systématique pour les grossesse gémellaires, à discuter selon présentation des fœtus et le protocole de service)

✓ Placenta previae

✓ Malformations fœtales avec contre indications à la voie basse

✓ Cancer du col utérin en cours de grossesse (non systématique, à discuter selon le protocole de service)

✓ Pathologie maternelle interdisant les efforts expulsifs

✓ Souffrance fœtale chronique (dopplers pathologiques, ARCF)

✓ Poussée d’herpès génital survenue dans les 8 jours précédents l’accouchement, VIH avec charge virale élevée

✓ Disproportion fœto pelvienne

✓ ATCD de LOSA ou mauvais vécu d’un précédent accouchement et souhait maternel

-

Césarienne en cours de travail (en urgence) :

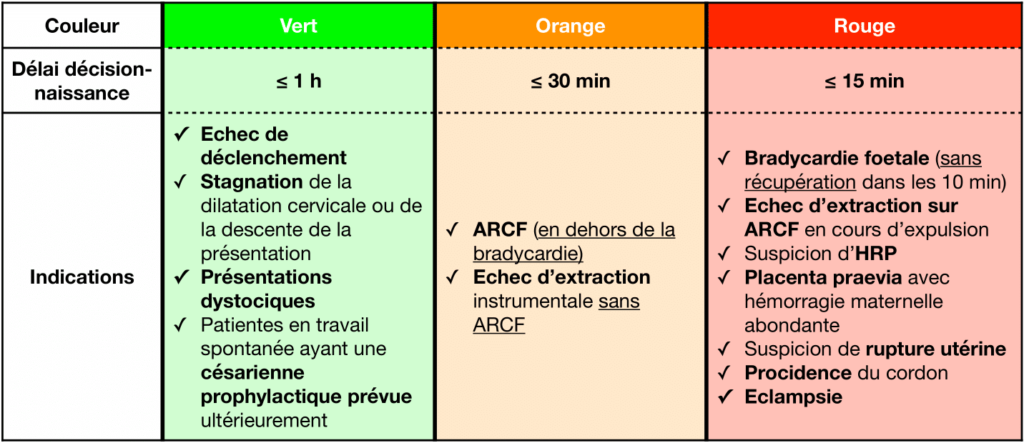

Code couleur proposé par le CNGOF :

Voir la transcription du tableau

Tableau de classification des césariennes en fonction du délai décision-naissance

| Couleur | Vert | Orange | Rouge |

|---|---|---|---|

| Délai décision-naissance | ≤ 1 h | ≤ 30 min | ≤ 15 min |

| Indications | ✅ Échec de déclenchement ✅ Stagnation de la dilatation cervicale ou de la descente de la présentation ✅ Présentations dystociques ✅ Patientes en travail spontané ayant une césarienne prophylactique prévue ultérieurement |

✅ ARCF (en dehors de la bradycardie) ✅ Échec d’extraction instrumentale sans ARCF |

✅ Bradycardie fœtale (sans récupération dans les 10 min) ✅ Échec d’extraction sur ARCF en cours d’expulsion ✅ Suspicion d’HRP ✅ Placenta prævia avec hémorragie maternelle abondante ✅ Suspicion de rupture utérine ✅ Procidence du cordon ✅ Éclampsie |

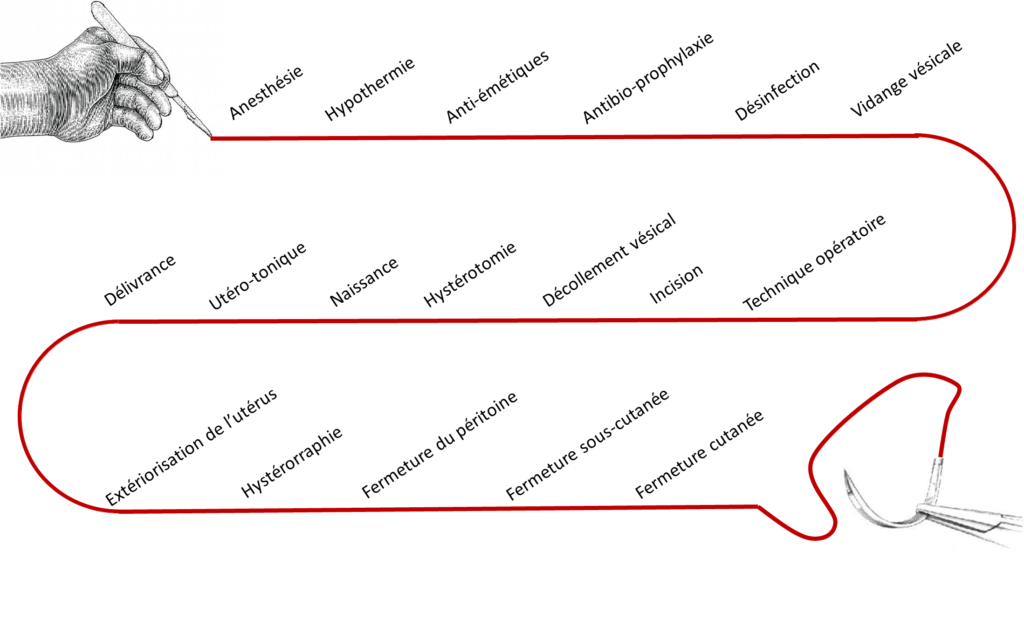

Technique opératoire

les schémas utilisés ici sont tirés du pdf « pratique de la césarienne » par le Dr Christian de Clippele qui a donné son accord pour leur utilisation sur ce site, nous l’en remercions sincèrement

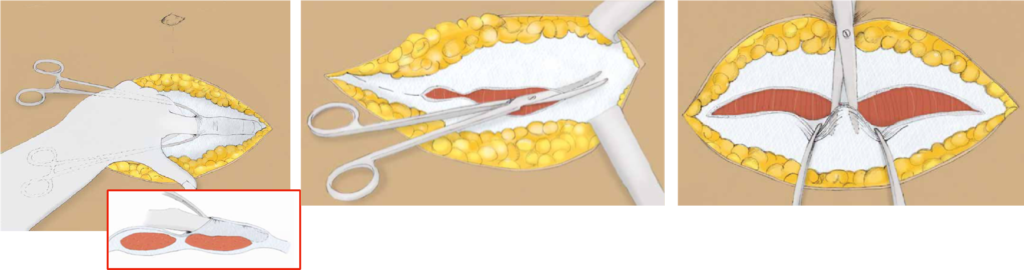

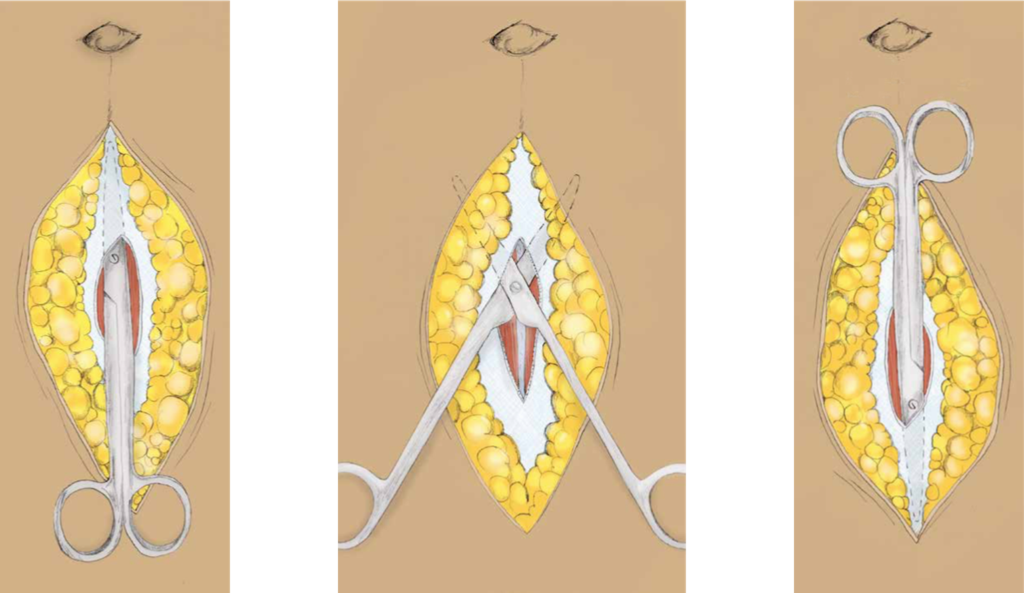

1) Incision cutanéo-abdominale

- Laparotomie transversale sus pubienne

Technique de Pfannenstiel :

‣ Incision cutanée arciforme d’environ 12 cm, 3 cm au dessus du pubis

‣ Incision du tissu cellulaire sous-cutané au bistouri électrique (ne pas prolonger l’incision jusqu’aux angles où passent les veines) jusqu’à l’aponévrose

‣ Faire charger par l’aide, au moyen de deux écarteurs de Farabeuf, la masse du tissu sous-cutané incisée

‣ Puis par tractions divergentes, on récline le tissu sous cutané sans sectionner les vaisseaux visibles

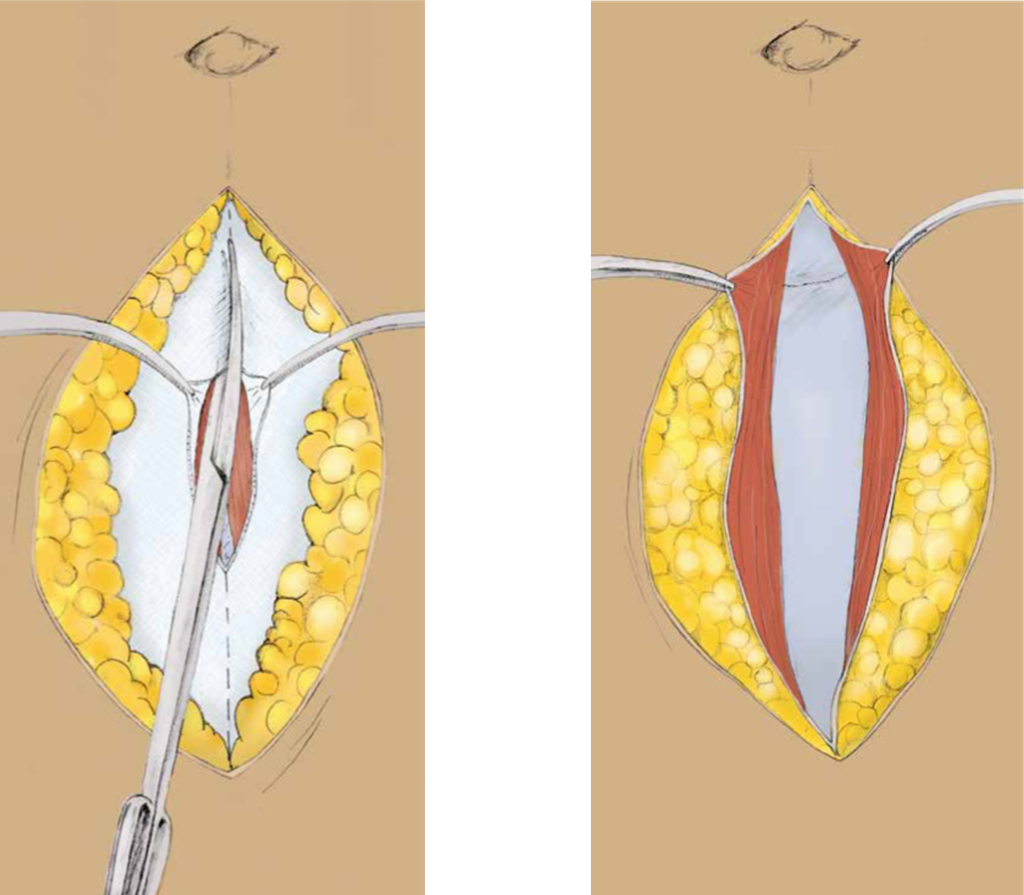

‣ On réalise une boutonnière centrale sur l’aponévrose, soit au bistouri électrique, soit au bistouri à lame

‣ La section de l’aponévrose est poursuivie latéralement après décollement selon un trajet oblique en haut et en dehors, à l’aide de ciseaux de Mayo ou au bistouri électrique

‣ On pratique ensuite le décollement de celle-ci vers le haut : on place deux pinces de part et d’autre de la ligne médiane et on les fait tirer verticalement par l’aide. Le clivage est digital de part et d’autre de la ligne blanche unissant l’aponévrose sur la ligne médiane à l’espace fibreux entre les muscles grands droits. On sectionne ces attaches progressivement vers le haut, soit aux ciseaux, soit au bistouri électrique.

‣ On repère ensuite le péritoine entre les grands droits au niveau de la partie supérieure de l’incision puis on ouvre celui-ci aux doigts ou aux ciseaux.

La valve sus pubienne est ensuite mise en place.

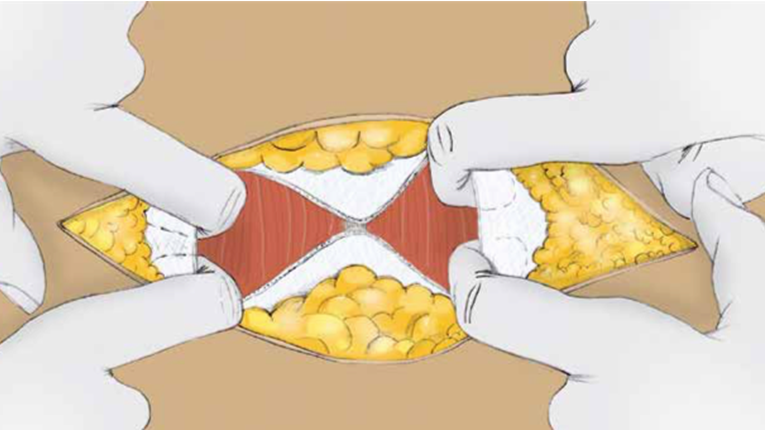

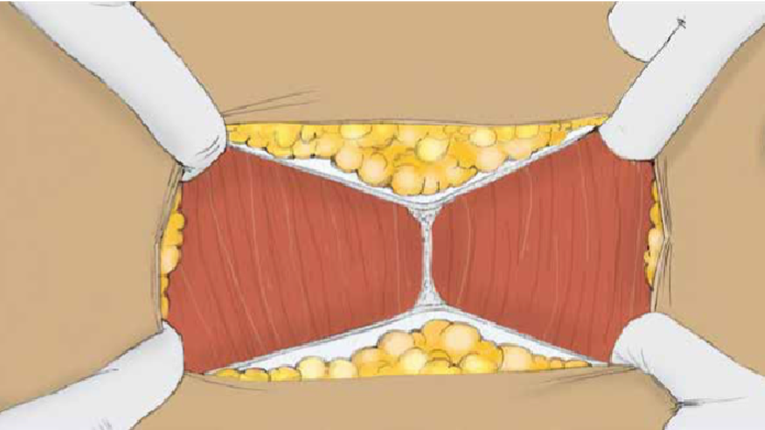

Technique de Cohen-Stark (= Misgav-Lagach) : recommandée par le CNGOF pour réduire la morbidité maternelle

‣ Incision cutanée, 3 travers de doigts au dessus du pubis

‣ Incision du tissu sous-cutané et de l’aponévrose, dans leur partie médiane, sur environ 3 cm

‣ Introduction des index sous l’aponévrose et traction divergente dans le plan cranio-caudal

‣ Écartement des muscles grands droits par traction manuelle bilatérale

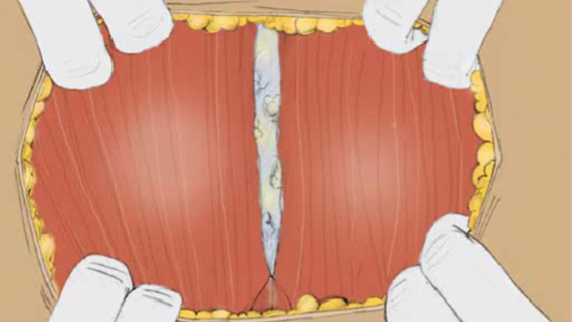

‣ Ouverture du péritoine pariétal par traction divergente digitale (partie haute pour éviter les lésions vésicales)

‣ Mise en place de la valve sus pubienne, la berge supérieure de la paroi abdominale est réclinée à l’aide d’une pince de Kocher ou d’un écarteur de Hartmann

Technique de Mouchel :

‣ Incision transversale de tous les plans cutané, sous-cutané, aponévrotique et des muscles grands droits

- Laparotomie médiane sous ombilicale

‣ Incision cutanée médiane sur la ligne ombilic-pubis, en débutant 3 cm au dessus de la symphyse pubienne sur une longueur d’environ 12 cm en direction de l’ombilic

‣ Incision sous cutanée à la lame froide, en restant centré sur la ligne blanche

‣ Écarter la graisse à l’aide d’écarteurs de Faraboeuf

‣ Réaliser une mini incision centrale au milieu de l’aponévrose, puis réaliser un décollement vertical des tissus sous aponévrotiques aux ciseaux ou aux doigts

‣ Incision de l’aponévrose aux ciseaux, celle ci est ensuite réclinée à l’aide d’écarteurs de Faraboeuf ou de pinces de Kocher

‣ Ouverture du péritoine pariétal par traction divergente digitale (partie haute pour éviter les lésions vésicales)

‣ Mise en place de la valve sus pubienne, la berge supérieure de la paroi abdominale est réclinée à l’aide d’une pince de Kocher ou d’un écarteur de Hartmann

NB :

-S’il existe déjà une cicatrice abdominale (ATCD de césarienne), celle-ci est reprise pour éviter une 2e cicatrice

-Une fois l’aponévrose ouverte l’aide va abaisser la vessie et la paroi abdominale inférieure à l’aide d’une valve sus-pubienne (certains utilisent un écarteur orthostatique à la place)

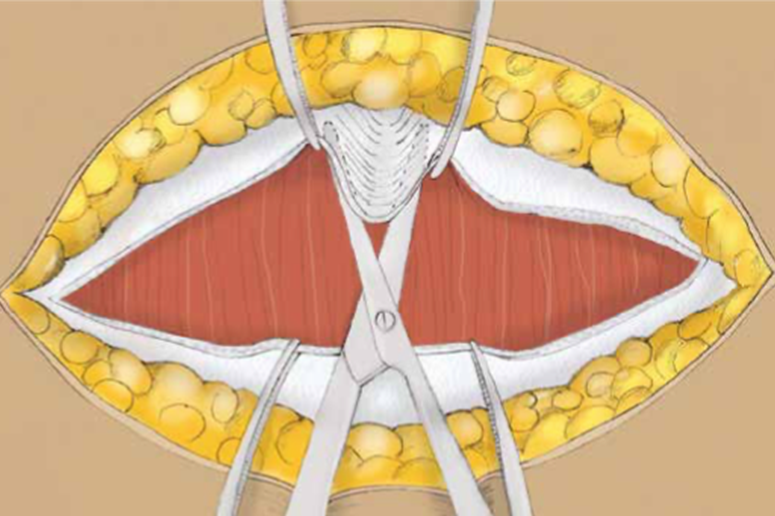

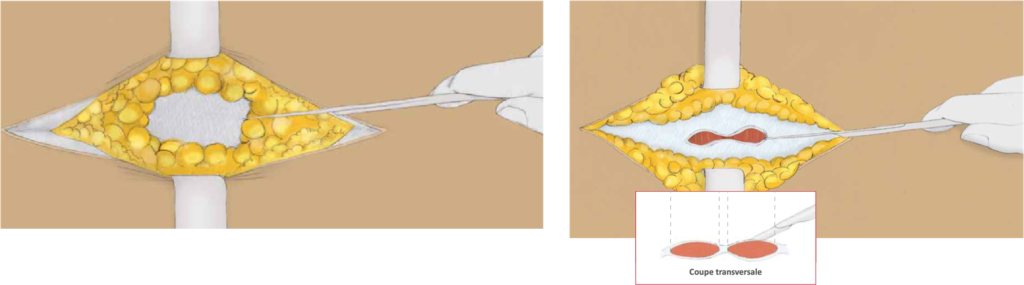

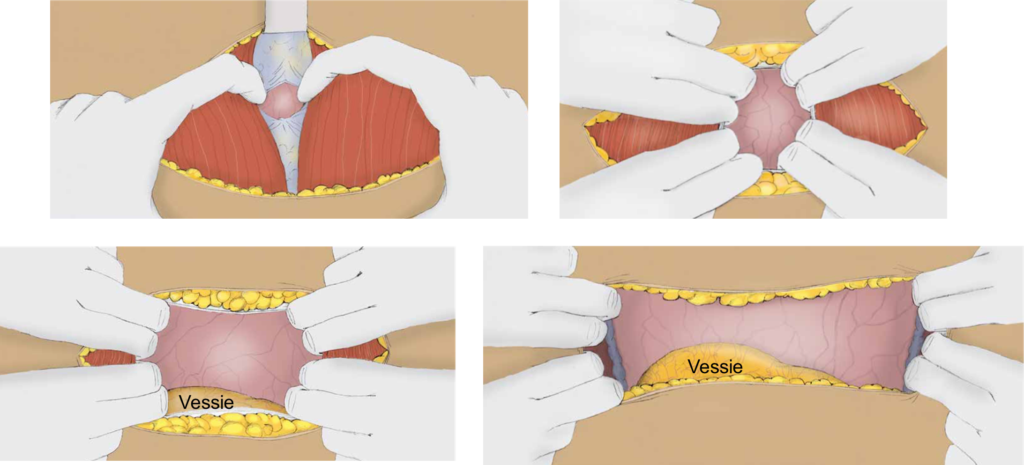

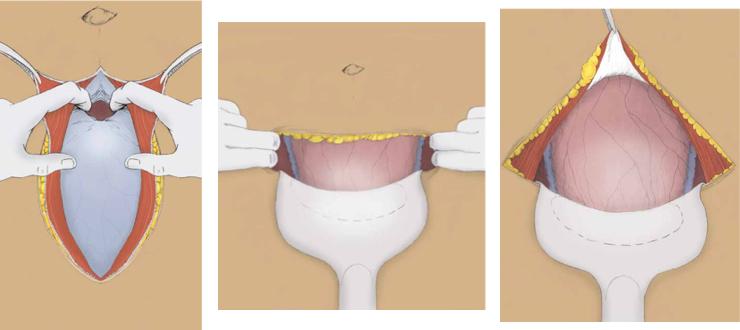

2) Incision du péritoine viscéral : aux ciseaux ou aux doigts

3) Décollement vésical (non reco de façon systématique, optionnel selon les conditions opératoires)

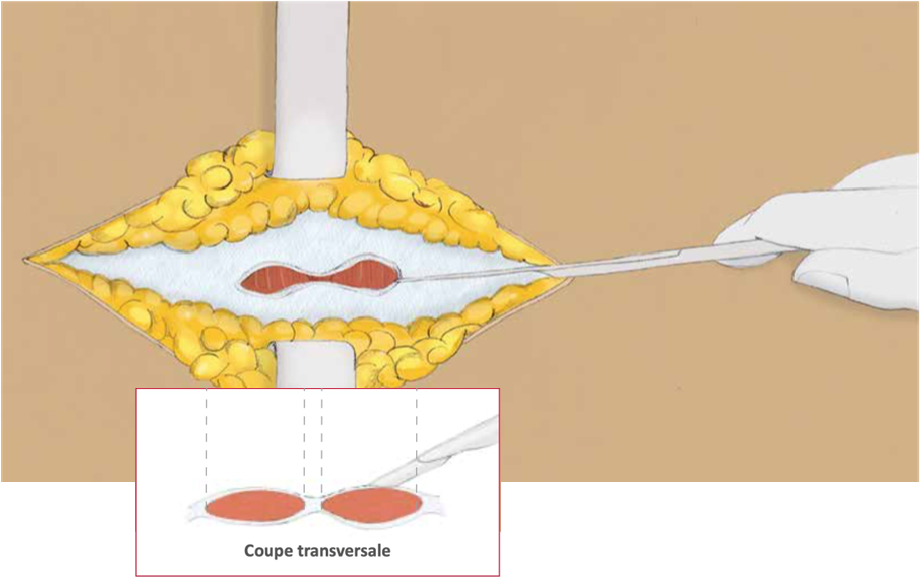

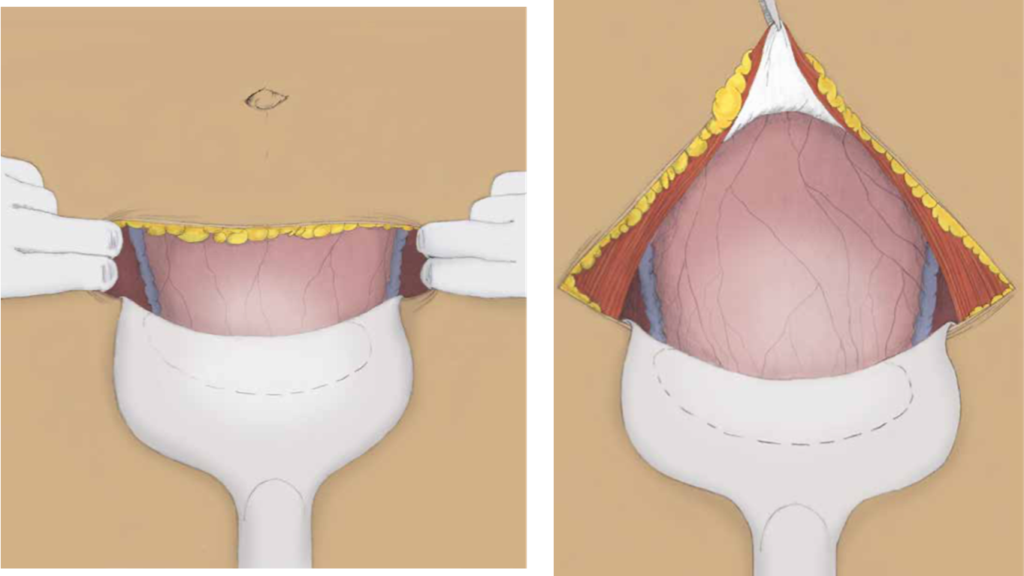

4) Hystérotomie

- Hystérotomie segmentaire transversale :

‣ Incision horizontale au niveau du segment inférieur de l’utérus, sur environ 3 cm

‣ Insertion du doigts ou du manche de bistouri afin de rompre la poche des eaux (amniotomie)

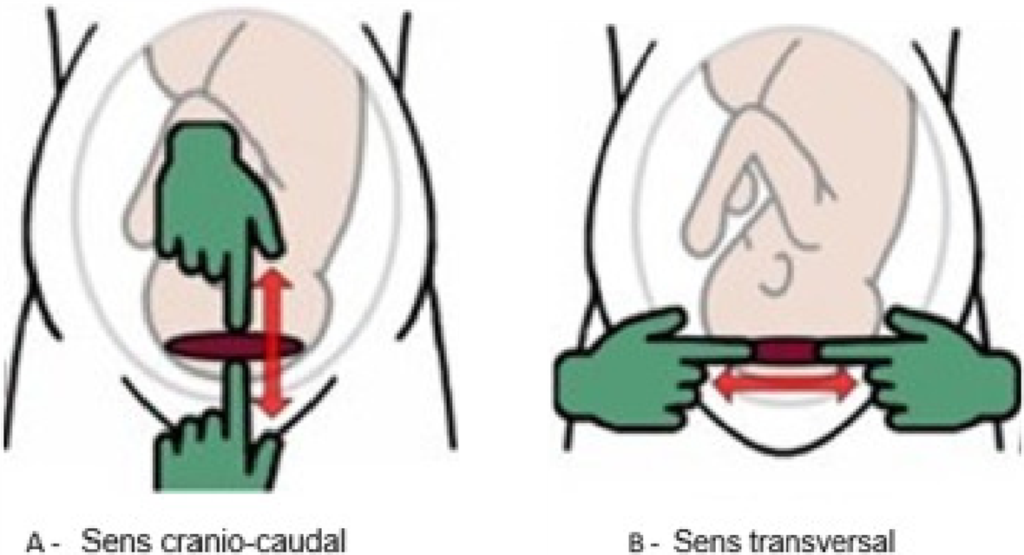

‣ Extension de l’incision aux ciseaux ou aux doigts (sens cranio-caudal recommandée par le CNGOF, néanmoins vous pourrez encore observer dans certains centres l’extension dans le sens transversal )

- Hystérotomie corporéale :

incision verticale de 15 cm sur la face antérieure du corps utérin (de la partie supérieure de la vessie au fond utérin), extraction du fœtus par le siège

NB : ce type d’incision impose le recours à des césariennes itératives devant un risque de rupture utérine en cas d’accouchement ultérieur par les voies naturelles

- Hystérotomie en T inversé :

incision initiale segmentaire transversale associée dans un second temps à une incision verticale de façon à obtenir plus d’espace pour manœuvrer.

NB : ce type d’incision impose le recours à des césariennes itératives devant un risque de rupture utérine en cas d’accouchement ultérieur par les voies naturelles

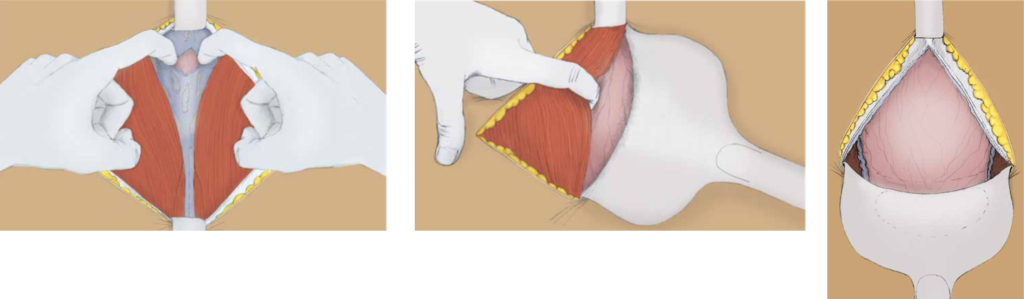

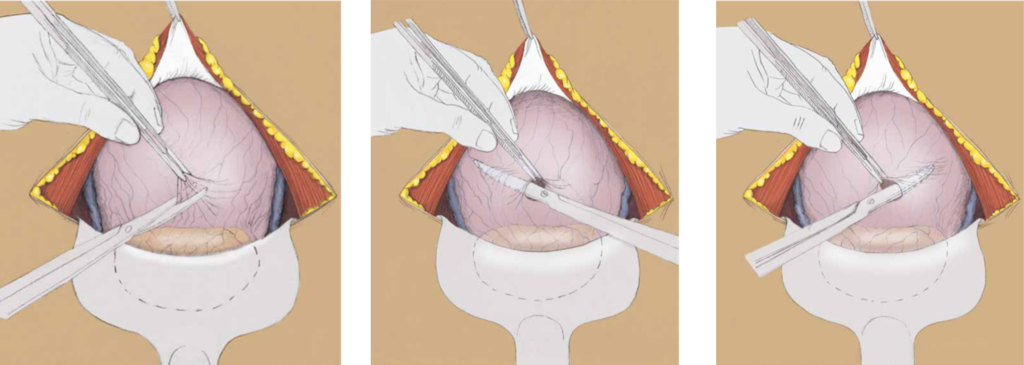

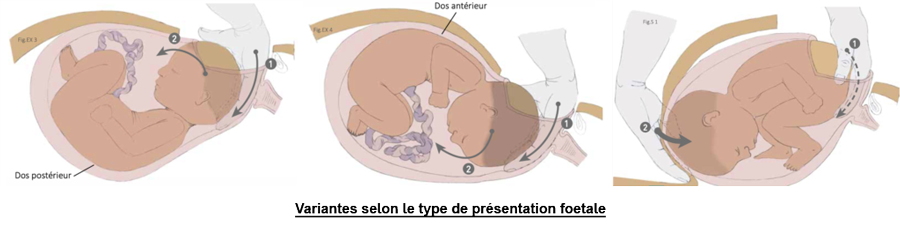

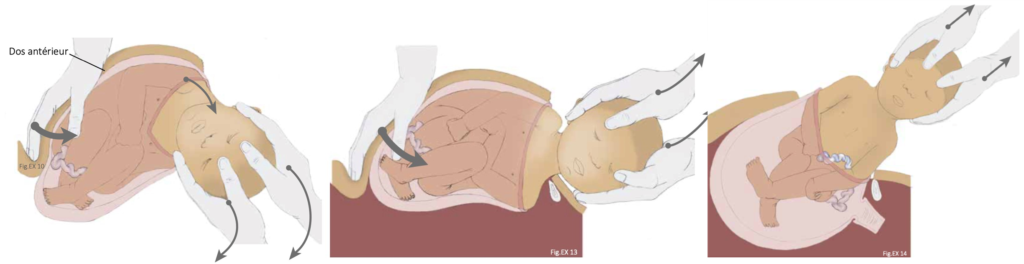

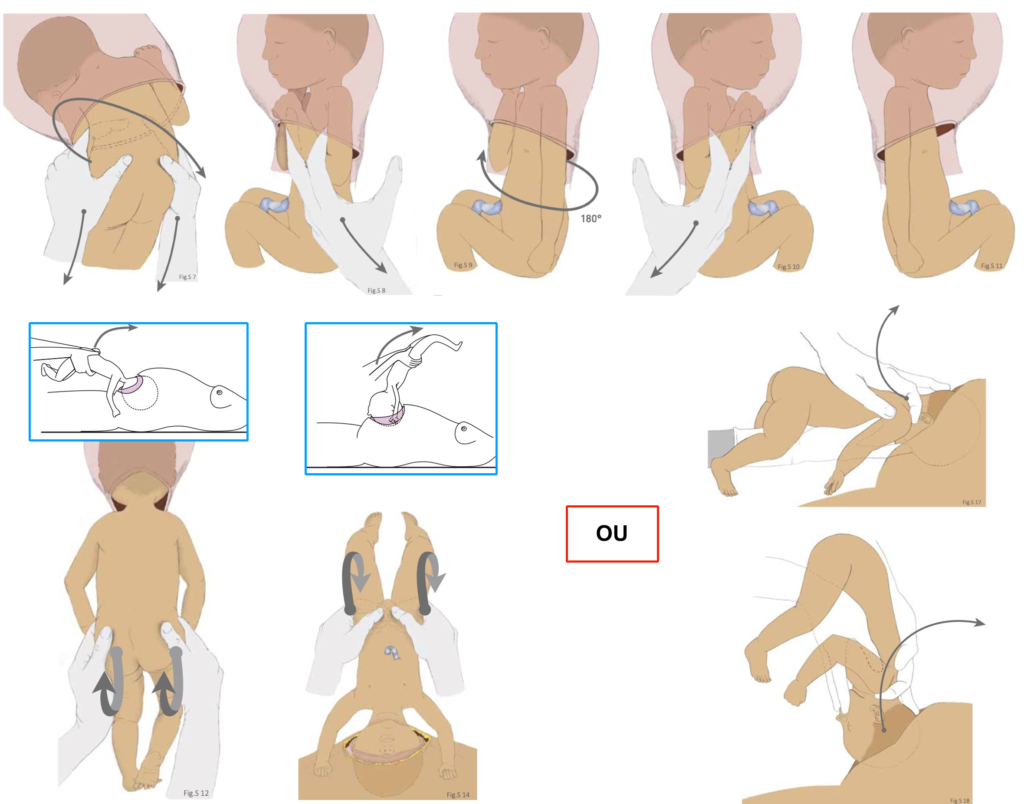

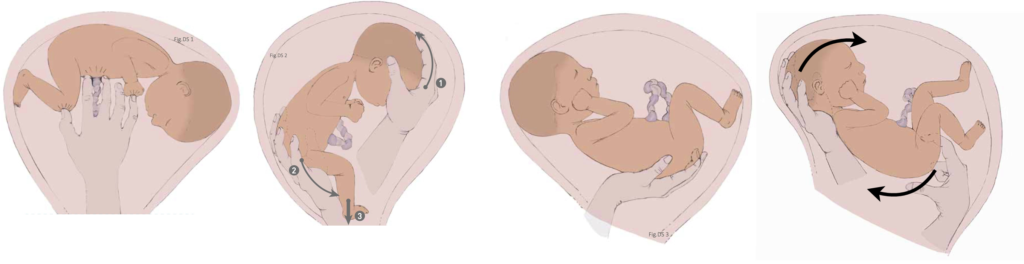

5) L’extraction fœtale

- Technique manuelle :

‣ L’opérateur glisse sa main, à travers l’incision utérine, sous le pôle céphalique (ou les fesses si présentation du siège) de façon à le ramener vers le haut et guider le dégagement du fœtus en dehors de la cavité utérine

⚠️Attention : ne pas exercer de pression sur la berge inférieure au risque d’engendrer un trait de refend (déchirure au niveau du segment inférieur)

‣ L’aide effectue une expression fundique bimanuelle, bien répartie sur toute la largeur du fond utérin,

commandée par l’opérateur au moment du dégagement de la tête

‣ La suite de l’extraction se déroule de la même façon qu’un accouchement voie basse.

Particularités : les manœuvres réalisées sont les mêmes que lors d’une naissance par voie basse

- Jumeaux :

- Siège :

- Présentation transverse : le but est ici de ramener le fœtus en siège en effectuant une rotation interne

- Technique instrumentale : par forceps ou ventouse (si l’extraction s’avère difficile)

‣ En cas de difficulté à introduire la main pour empaumer la tête et pour ne pas risquer une déchirure incontrôlable du segment inférieur, on peut glisser une branche de forceps de Pajot, qui joue le rôle d’une glissière orientant la présentation vers l’ouverture utérine ou bien utiliser une ventouse

⚠️Attention : cette manœuvre ne doit en aucun cas faire office de levier, risquant alors de conduire à des lésions traumatiques fœtales ou segmentaires

‣ Si la main ou la branche de forceps ne peuvent suffire à dégager la tête fœtale, il faut alors recourir à une extraction par forceps ou par ventouse

‣ Lorsque la tête est très haute par rapport à l’incision et que l’expression fundique ne suffit pas à l’amener au niveau de l’hystérotomie, la ventouse obstétricale peut être utilisée (positionnée au plus près de l’occiput pour favoriser au maximum la flexion de la tête), en maintenant l’expression fundique

‣ Lorsque la tête est profondément engagée, une aide, placé entre les jambes écartées de la patiente, glisse une main dans le vagin et refoule la présentation pour la désenclaver du pelvis, tandis que l’opérateur exerce une pression vers le haut sur l’épaule fœtale antérieure

‣ En cas d’échec, le fœtus est extrait par version podalique et grande extraction du siège

Le nouveau-né est ensuite confié à la sage femme.

6) Clampage du cordon : section aux ciseaux entre 2 pinces Kocher

NB : souvent le pH est prélevé du côté du fœtus et donc réalisé par la sage femme

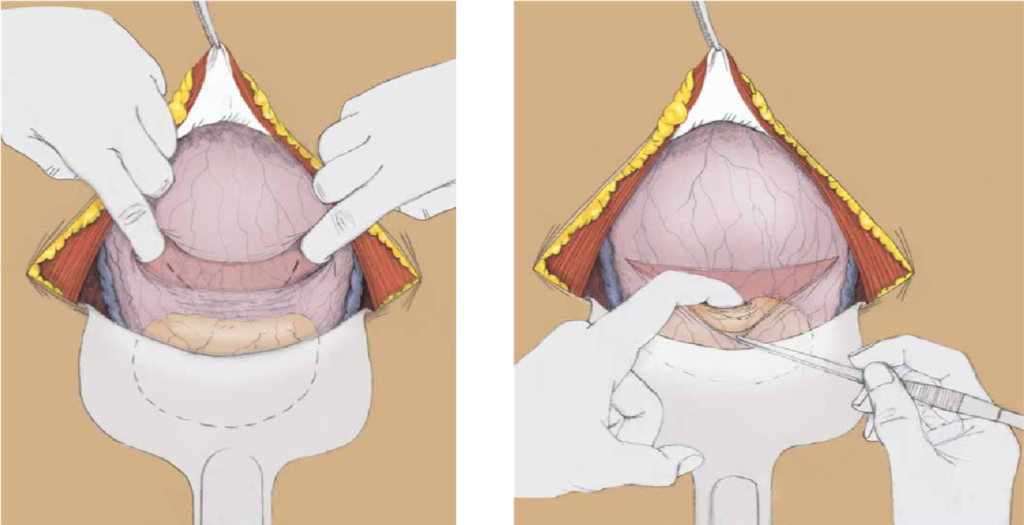

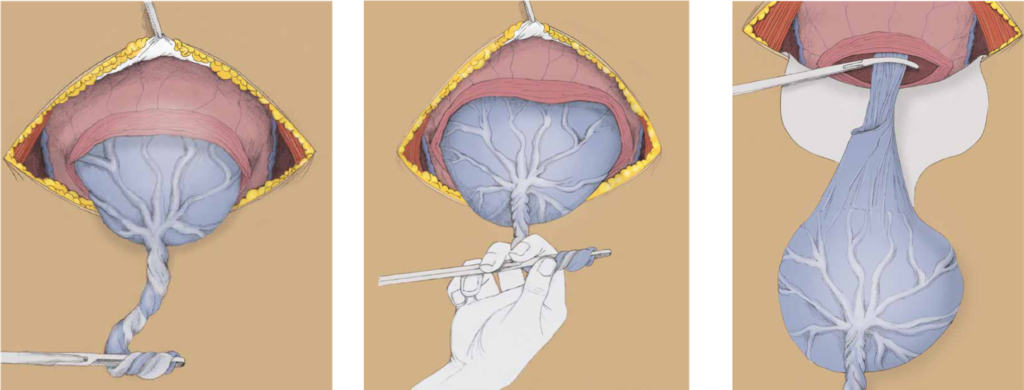

7) Délivrance du placenta : (injection de 5 UI de syntocinon au dégagement de l’épaule fœtale)

- Spontanée

-

Assistée manuellement : traction douce sur le cordon pour extérioriser le placenta. Les membranes suivent en général sans grande difficulté, aidées par la pose de pinces en « cœur » pour éviter leur déchirure

⚠️ Attention: ne pas réaliser de traction importante sur le cordon (risque d’inversion utérine)

+/- Révision utérine si fragments membranaires adhérents (main seule ou entourée d’une compresse selon les opérateurs) ou si placenta ne se décroche pas ☞ elle n’est pas recommandée en systématique

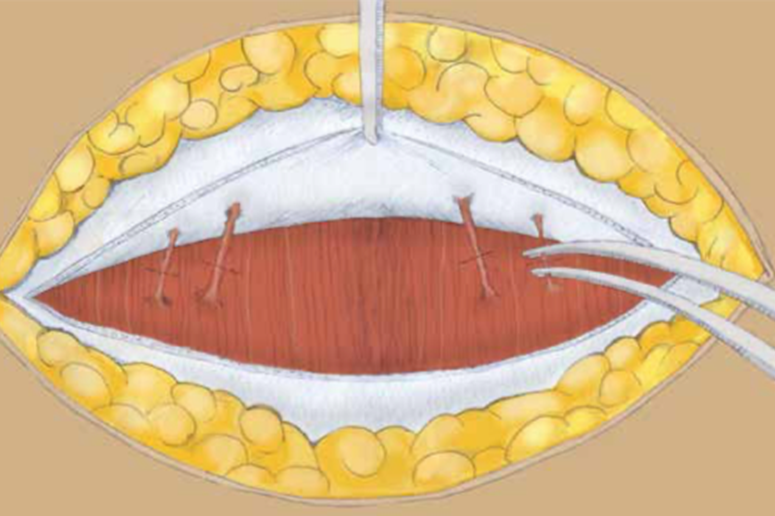

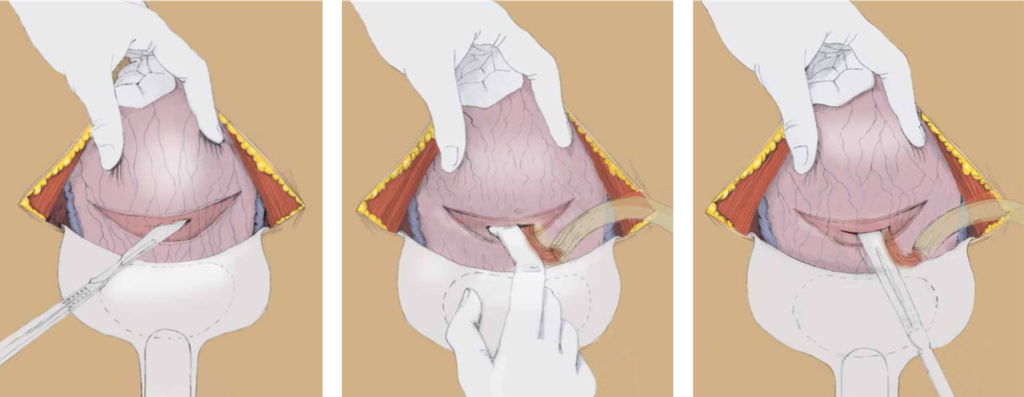

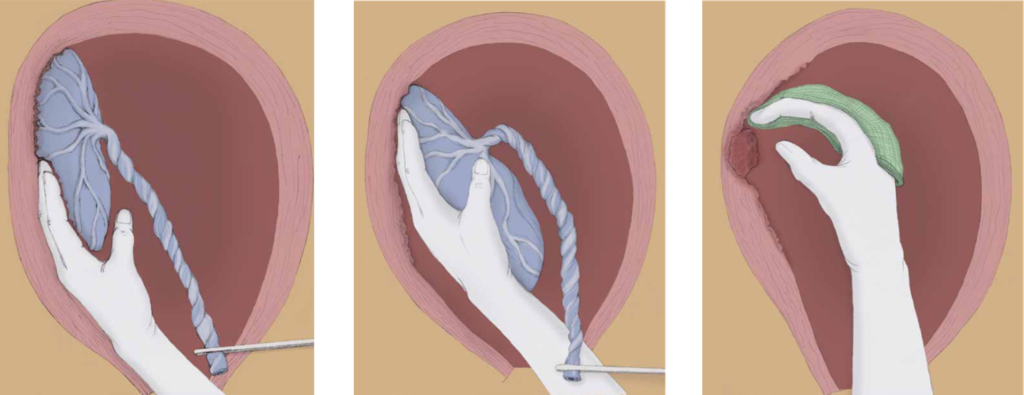

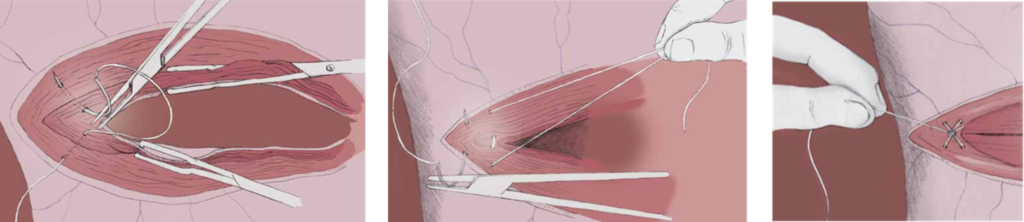

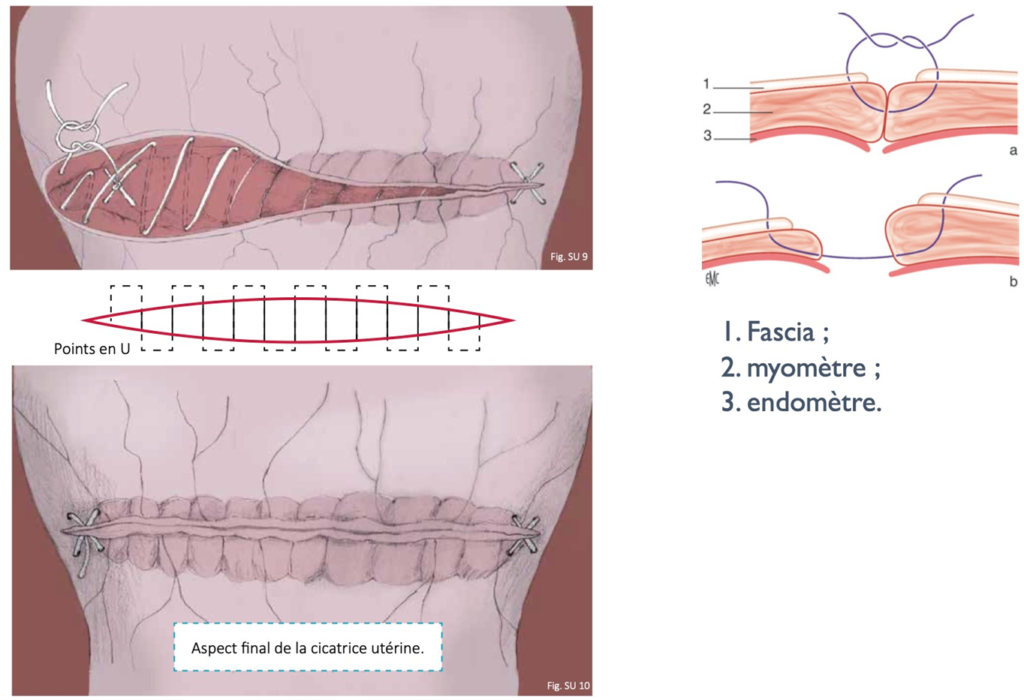

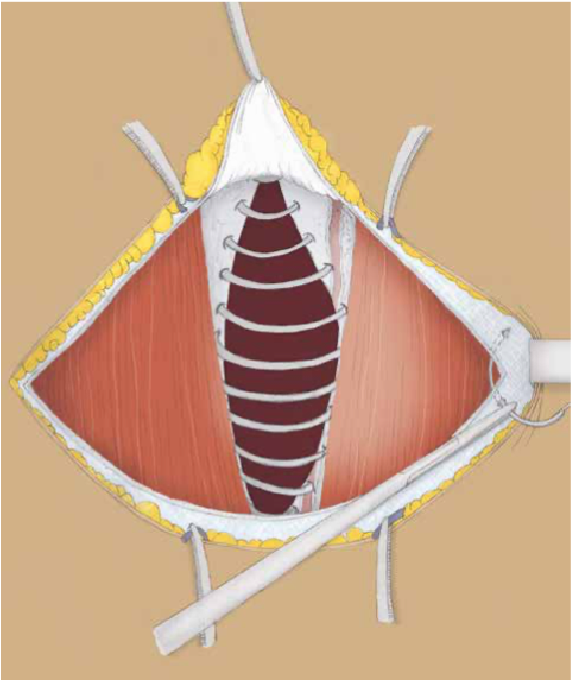

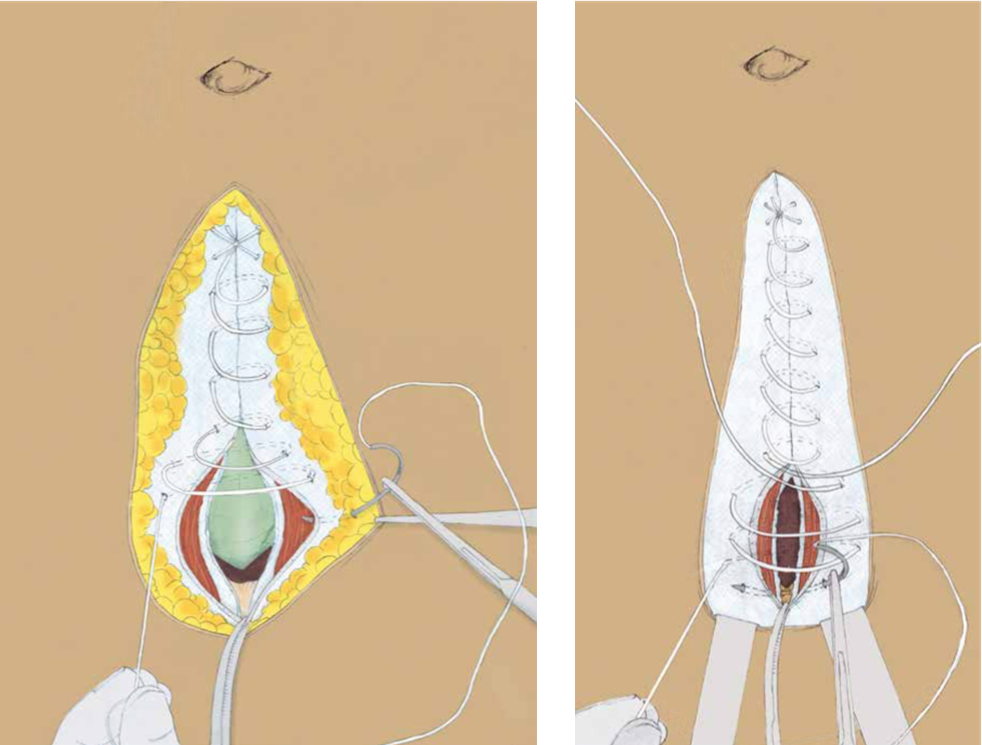

8) Suture utérine = hystérorraphie : l’utérus peut être extériorisé ou laissé en place

- Refouler la vessie à l’aide d’une valve sus pubienne

- Les berges de l’incision utérine sont repérées par des pinces en « cœur », ce qui permet leur traction verticale et latéralisée et l’exposition successive de chaque angle

- Les points d’angle (points en X) sont réalisés en premier (les chefs sont gardés longs pour réaliser une traction sur ceux-ci)

- Suture (Points simples / Surjet / Hémi surjets / Points en X) en un plan extra-muqueux par des points espacés d’environ 1 à 2 cm en débutant par un angle

- Après avoir été noués, les brins sont gardés longs sur une pince et servent de tracteurs qui permettent d’exposer parfaitement l’incision pour vérifier l’hémostase

NB : lors d’une incision verticale on commence par un points d’arrêt au niveau inférieure de la cicatrice puis on réalise une suture utérine de la même façon que décrite ci dessus

9) Toilette péritonéale (optionnel, selon les équipes)

- Aspiration dans les culs-de-sac péritonéaux du sang et du liquide amniotique

- Nettoyage des gouttières parieto-coliques à l’aide d’une compresse

- Vérification des annexes

10) Retrait des champs opératoires intra abdominaux (si nécessaire)

Retrait des champs opératoires intra abdominaux

Vérifier le compte des compresses

11) Péritonisation (non recommandée en systématique, selon les équipes)

Le feuillet péritonéal peut être suturé ou non selon les équipes

OU

12) Fermeture de l’aponévrose : surjet ou hémi surjets

NB: Dans l’incision de Pfannenstiel, les muscles droits peuvent être rapprochés par deux ou trois points lâches placés sur leur partie inférieure

OU

13) Rapprochement sous cutané

optionnel, points séparés simples ou surjet simple

14) Fermeture cutanée

- Agrafes,

- Points séparés simples

- Surjet intradermique

Post-opératoire :

- Surveillance du globe utérin et des pertes sanguines

- Surveillance de la cicatrice

- Ablation de la sonde vésicale et de la voie veineuse entre H2 et H24 suivant la césarienne (idéalement dans les 12h, à adapter selon l’état maternel et le protocole de service)

- Lever précoce

- Prescription d’un traitement anticoagulant (indications, dose et durée selon facteurs de risque et protocoles de service)

- Ablation des fils à J7 et celle des agrafes à J5 (1 agrafe sur 2) puis J7 (le reste des agrafes) ou J8-J10 (variable selon les centres)

Voir la transcription de l’image

Proposition de CRO type

Patiente: NOM, Prénom, Date de naissance

Date de l’intervention

Nom de l’opérateur

Nom de l’aide opératoire

Nom de l’anesthésiste

Indication de la césacienne

- Patiente de ans, G”P”, au terme de “SA

- Uterus cicatriciel: ouihon, si oui précisez nombre et indication

- Déclenchement du travail: spontané/artificiel (citez l’indication)

- Indication la césarienne actuelle: ARCF/stagnation/autre, précisez la dilatation cervicale

Technique:

Type d’anesthésie: rachianesthésie / anesthésie générale /péri-rachi combinée Incision selon technique de: Cohen-Stark/Mouchel/Pfannenstiel/Médiane

Abord simple de la cavité abdominale: oui/non, si non précisez (adhérences, localisations, autre)

Décollement vésico-utérin (optionnel)

Hystérotomie: segmentaire transversale/corporéale/segmento-corporéale

Liquide amniotique: aspect clair/teinté/méconium/sanglant et quantité peu abondant/normal/

abondant

Extraction:

- en présentation céphalique/podalique/transverse / du siège

- manuelle/via l’application de forceps ou ventouse d’un foetus de sexe féminin/masculin, pesant “””g

- Apgar à 1 min de vie, *** à 5 min de vie, ** à 10 min de vie, pH ombilical artériel à

- lactates à***

- anomalies funiculaires (optionnel): bretelle / circulaire lâche / circulaire serré

Délivrance:

- dirigée: oui/non, si oui précisez le nombre d’Ul de Syntocinon ou autre utilisé

- et complète spontanée / complète assistée manuellement / +/- avec révision utérine

Placenta: envoyé en analyse anathomopathologique/envoyé en bactériologie / non conservé

Extériorisation de l’utérus (optionnel)

Hystérorraphie +/- suture des déchirures éventuelles par, des points d’angle en X et un surjet/

points séparés avec “type de fil

Vérification des annexes: normales oui/non, si non précisez

Toilette péritonéale (optionnel)

Réintégration de l’utérus (si extériorisé)

Péritonisation (optionnel).

Fermeture de l’aponévrose par: un surjet/des points simples séparés avec “type de fil”

Compte des compresses exactes.

Hémostase

Rapprochement sous cutané par (optionnel): des points simples séparés / un surjet “type de fil

Fermeture cutanée par des points simples séparés / un surjet intradermique/des agrafes

Couleur des urines en fin d’intervention: hématuriques/claires

Bon globe utérin +/- marquage cutané: à l’ombilic / à *** travers de doigts en sous ombilical

Pertes sanguines totales: *** mL

Antibioprophylaxie: Céfazoline 2g IV (recommandée)

Codes CCAM/CIM10

Composition d’une table de césarienne (non exhaustif, les instruments et leur nombre sont variables selon les centres et les opérateurs)

A titre indicatif :

Technique par voie vaginale de Baudeloque : (dilatation du col complète, avec une présentation fœtale encore mobile)

-Exposition du segment inférieur

-Ouverture cervico-segmentaire

-Extraction fœtale

-Suture segmento-cervicale

Technique extrapéritonéale : absence de recommandation

–Vessie remplie par du sérum physiologique (300 à 500 ml) avec une ampoule de bleu de méthylène

–Incision cutanéo-abdominale paramédiane gauche (selon la technique de Mouchel)

–Clivage digital du tissu conjonctif latéro-vésical gauche. Ce clivage progresse en haut, en dedans et en arrière sous l’aileron antérieur du ligament large et atteint la face antérolatérale gauche du segment inférieur

-La vessie est dégonflée, l’aide récline grâce à des valves souples le cul-de-sac péritonéal et la vessie

-On pratique une hystérotomie transversale basse, à 3 cm de la réflexion du péritoine

-L’hystérotomie est réparée selon la manière habituelle.

-La vessie est à nouveau remplie par du sérum physiologique teinté de bleu de méthylène pour dépister d’éventuelles brèches vésicales