Accouchement

Fiches pédagogiques

Tout savoir sur l’accouchement

Accouchement par Voie Basse Physiologique

Prérequis :

– connaitre la présentation (cf présentation)

– connaitre la hauteur de l’engagement

– patiente installée en position obstétricale

– vessie vidée avant le début des efforts expulsifs

Technique :

NB: les efforts expulsifs sont débutés une fois que la dilatation cervicale est complète et le fœtus engagé (partie moyenne ou basse le plus souvent, partie haute si des anomalies du rythme cardiaque fœtale nécessite une naissance rapide).

1. Demander à la patiente de débuter les effort expulsifs soit lorsqu’elle en ressentira le besoin soit lorsqu’il semblera nécessaire à l’opérateur de les débuter.

NB: Il existe 2 types de poussée :

– « A glotte fermée » : la patiente retient son expiration pendant la poussée

– En soufflant : la patiente expire en soufflant pendant la poussée

➡ Lors d’une contraction utérine, répétées à 3 reprises successives, en reprenant une grande inspiration entre chacune d’elles.

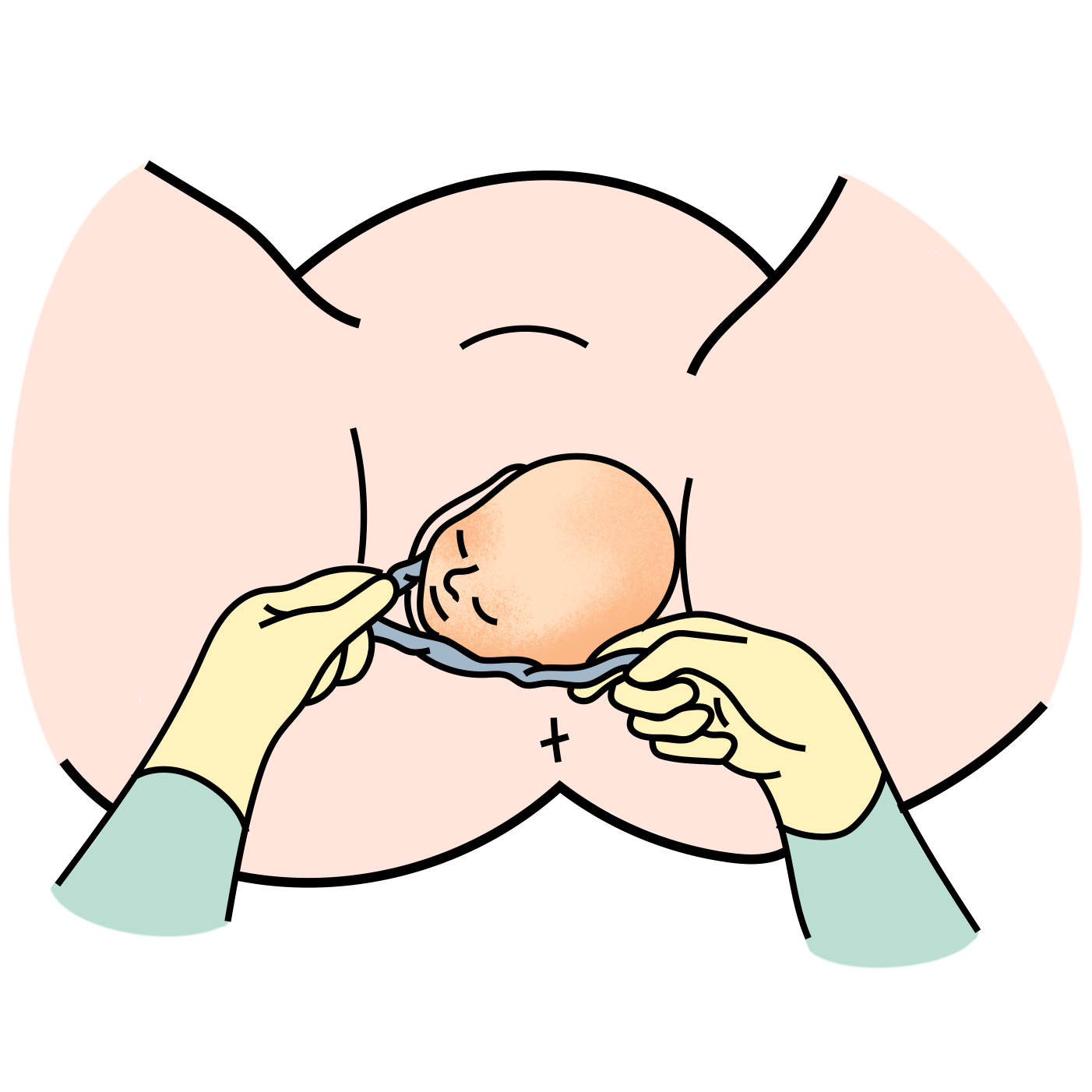

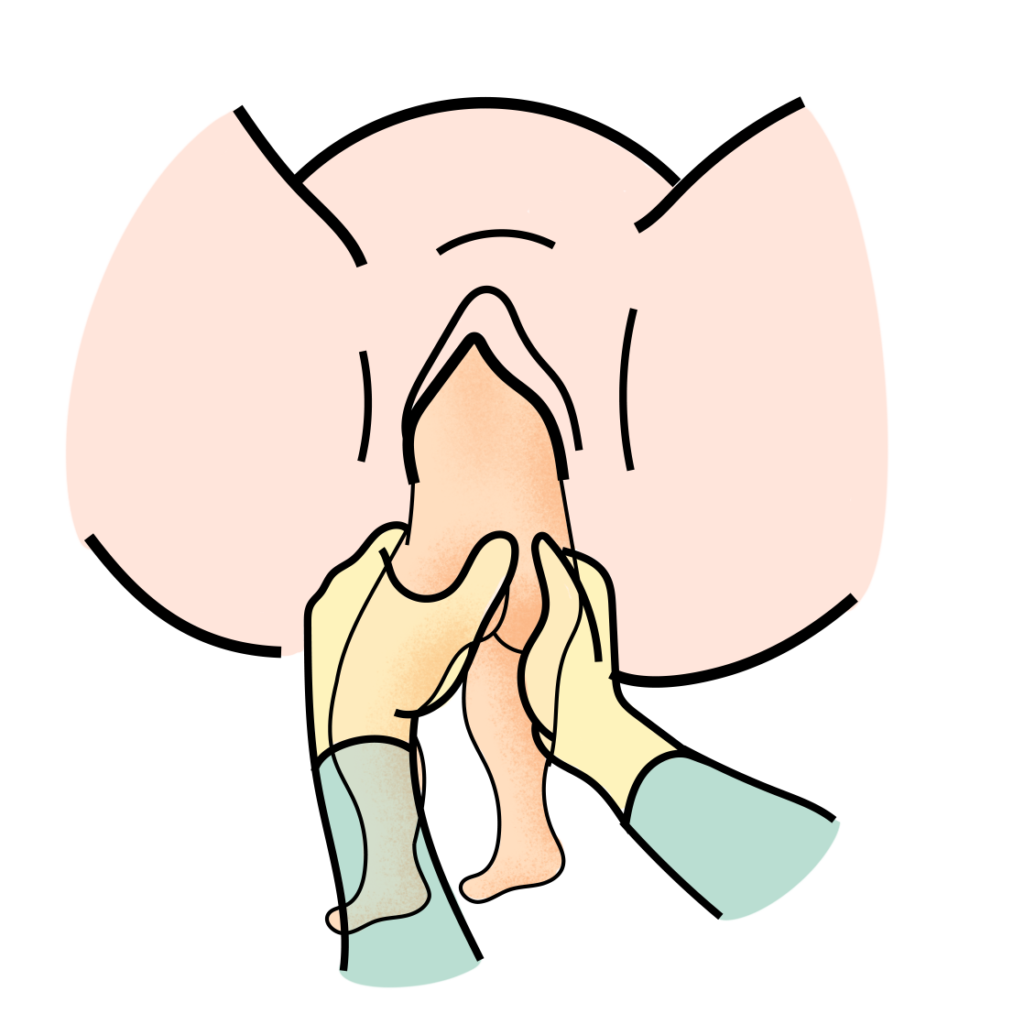

2. Lorsque le sommet de la tête fœtal (petit couronnement) apparait à la vulve et que le périnée commence à se distendre, l’opérateur va placer une main à plat sur la présentation et exercer une légère pression de façon à éviter que l’expulsion ne se fasse de manière trop brutale (« bouchon de bouteille »). De façon simultanée l’opérateur va signaler à la patiente qu’il faut diminuer voire stopper les efforts expulsifs.

NB : l’opérateur peut aider la déflexion de la présentation en effectuant une légère « traction » de l’occiput vers la symphyse pubienne ou en « crochetant le menton » (manœuvre de Ritgen)

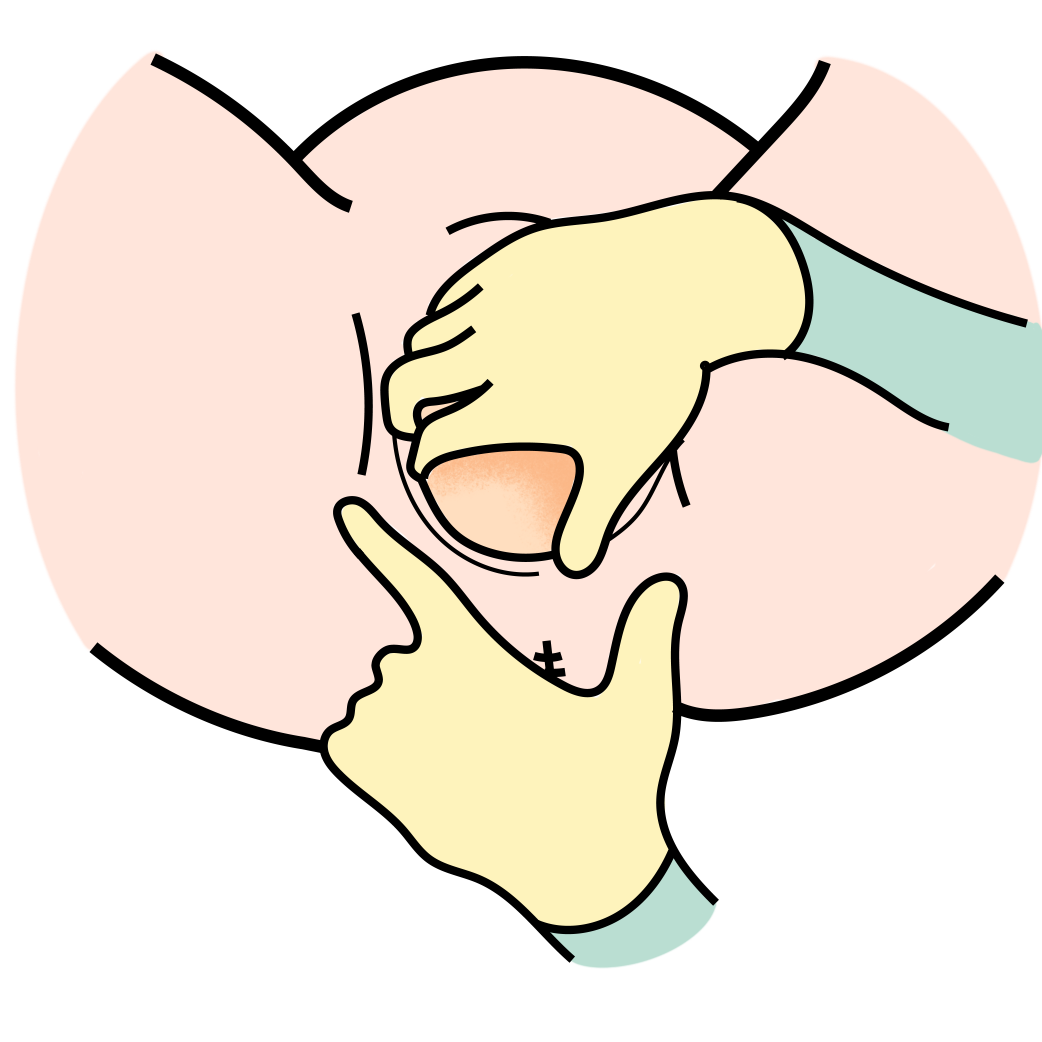

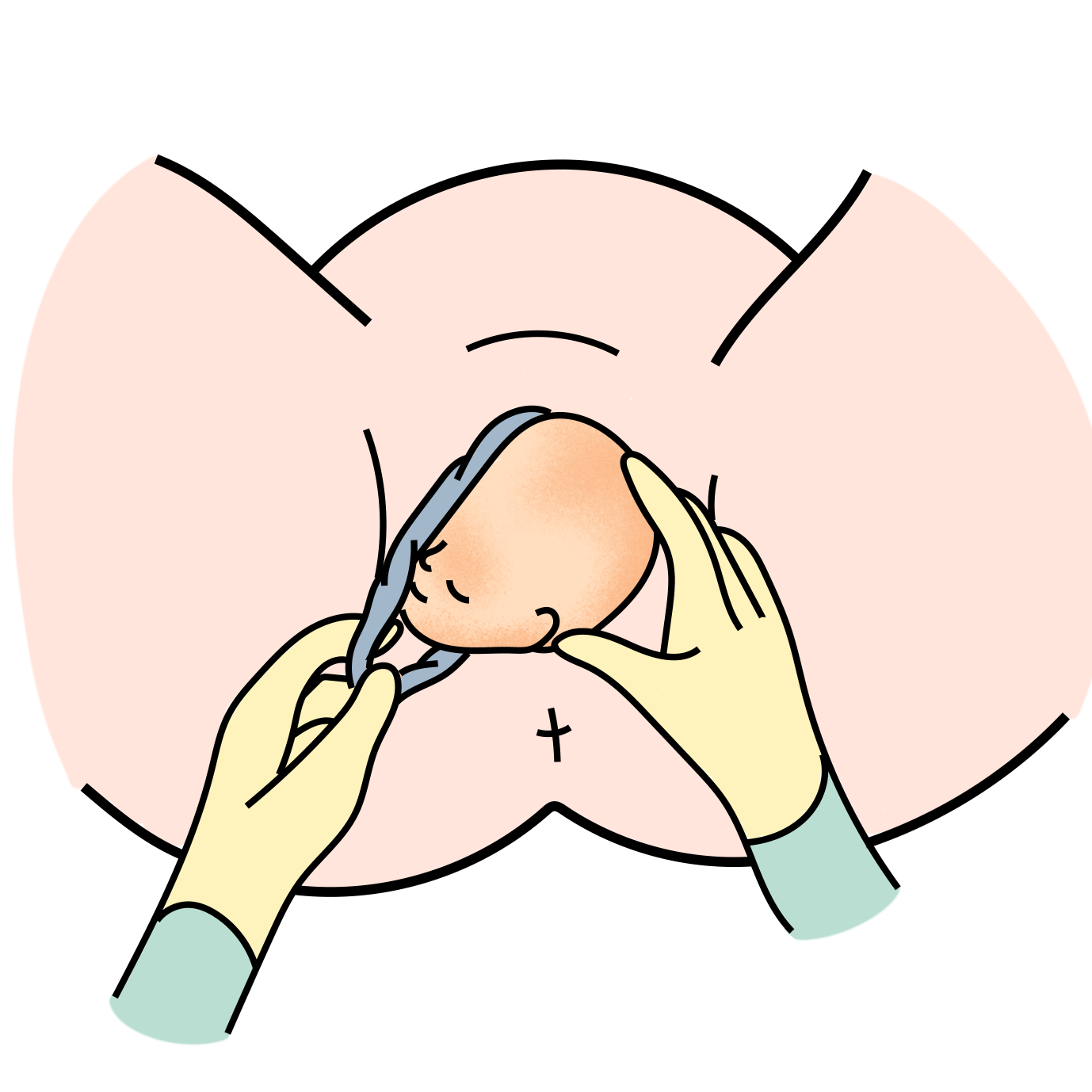

3. Lorsque le plus grand diamètre céphalique (grand couronnement) franchit le périnée, l’opérateur va utiliser son autre main pour soutenir le périnée en l’abaissant délicatement (à l’aide de son index et de son pouce) pour venir faire apparaitre le front puis le reste du visage

4. Une fois dégagée, la tête subit un mouvement de rotation de restitution, qu’il faut accompagner en saisissant la tête à deux mains et en amenant l’occiput du côté du dos fœtal

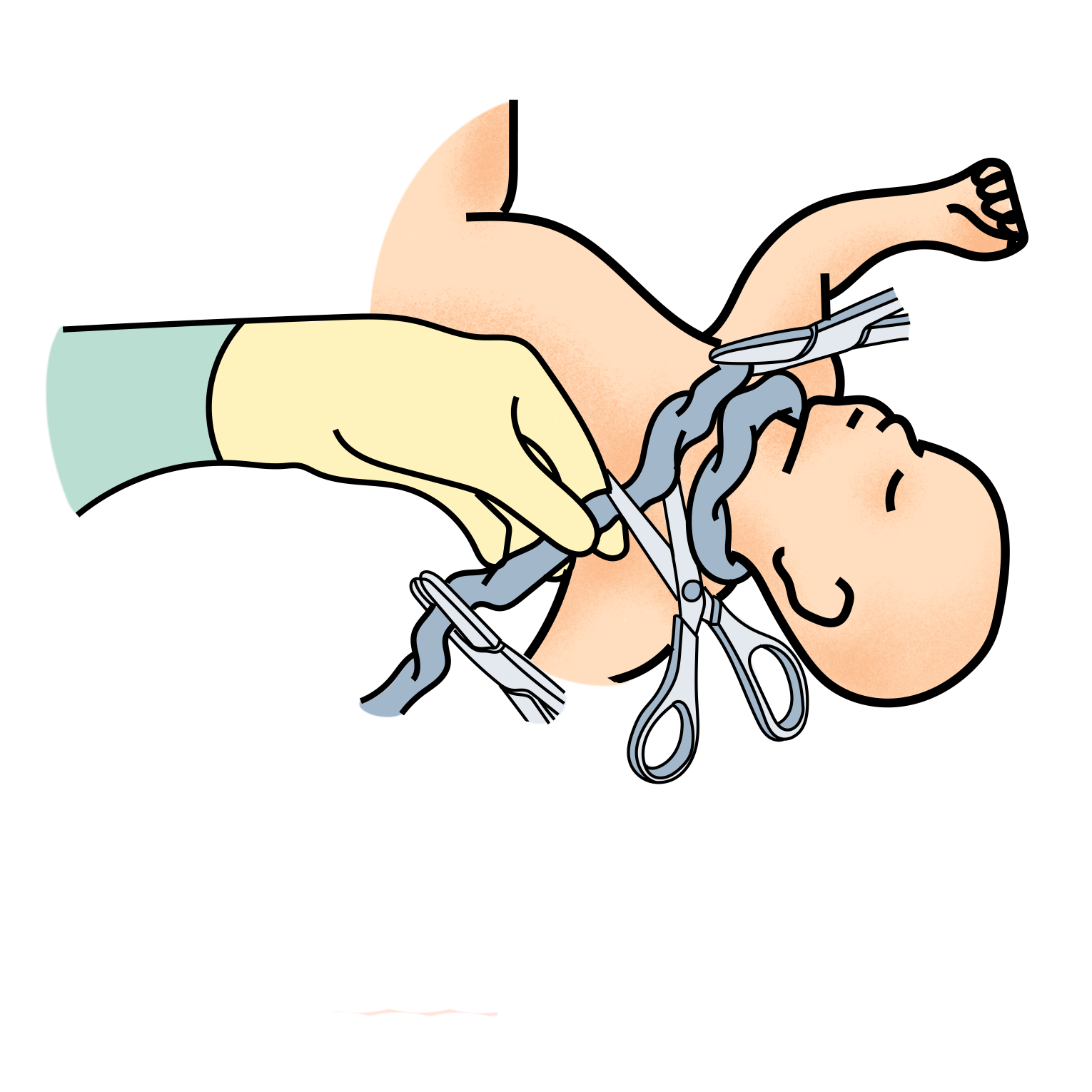

NB : S’il existe un circulaire du cordon, il faut le libérer +/- le sectionner entre deux pinces lorsqu’il est trop serré

5. Saisir la tête fœtale avec ses deux mains, en positionnant son index et son médius en avant de part et d’autre du cou (appui sur le maxillaire inférieur) et son pouce en arrière (appui sur l’occiput) pour venir effectuer un mouvement d’abaissement et de traction vers le bas de façon à venir dégager l’épaule antérieure. Un effort expulsif maternel concomitant sera le bienvenu.

NB:

– il est possible de réaliser une manœuvre de Couder à ce moment

– la délivrance dirigée (5 UI intraveineuses en bolus d’ocytocine – Syntocinon®) doit être réalisée systématiquement lors du dégagement de l’épaule antérieure

6. La traction est ensuite progressivement portée vers le haut, à l’aide d’une seule main, pour dégager l’épaule postérieure . L’autre main sera positionnée de la même façon que lors du dégagement du pole céphalique de façon à protéger le périnée.

7. Lorsque les épaules sont dégagées, on exerce une traction directement

vers soi pour dégager le tronc et les membres inférieurs.

8. Le bébé est posé sur le ventre de sa mère et recouvert d’un champ stérile

9. Couper le cordon entre deux pinces (par l’accoucheur ou par le père de l’enfant) +/- effectuer un petit prélèvement de sang au niveau d’une artère ombilicale pour obtenir le pH

10. La délivrance spontanée du placenta est obtenue dans les 30 min suivant l’accouchement

Accouchement Instrumental

Table des matières :

Introduction

Prérequis :

– Connaissance du dossier médical

– Connaitre la présentation avant toute pose

– Vessie vide

– Membranes rompues

– Dilatation complète, engagée

– Présentation céphalique (en OP si possible, effectuer une rotation manuelle avant si OS

dans l’idéal)

– Bonne analgésie

– Vérifier la bonne installation de la patiente

– Information de la patiente

Situations particulières pour lesquelles il faut être attentif (valable pour tous les instruments)

– Prématurité

– Présentations transverses : privilégier spatules ?

⚠️Contres indications générales :

– Présentation non engagée

– Forte suspicion de disproportion fœto-pelvienne

– Présentation du front

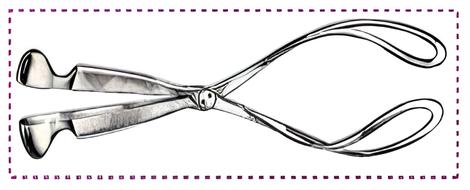

1-Forceps

Indications :

– non progression dans la filière pelvienne après 30 min d’effort expulsif sans ARCF ou < 30 min avec ARCF

– rétention de la tête dernière lors d’un accouchement par le siège

– contres indications aux efforts expulsifs avec accord de voie basse

– absence ou mauvaise coopération maternelle aux efforts expulsifs

Effets mécaniques : traction, préhension

⚠️ Attention : A ne pas utiliser pour réaliser une rotation instrumentale

Différents types (plus de 700 au total, ici les plus courants) :

– à branches croisées : forceps de Tarnier (avec tracteur), forceps de Pajot (traction directe sur les manches)

– à branches parallèles : forceps de Suzor (traction directe sur les manches ou via des lacs)

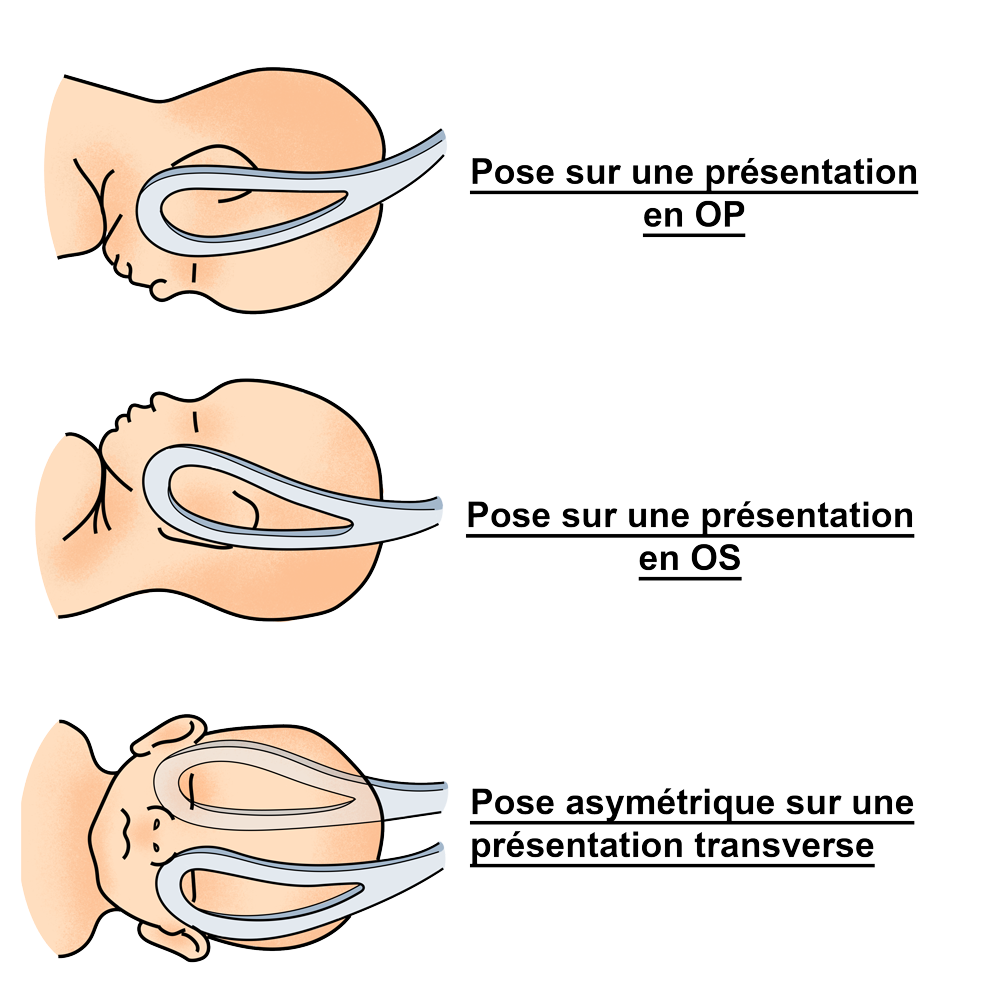

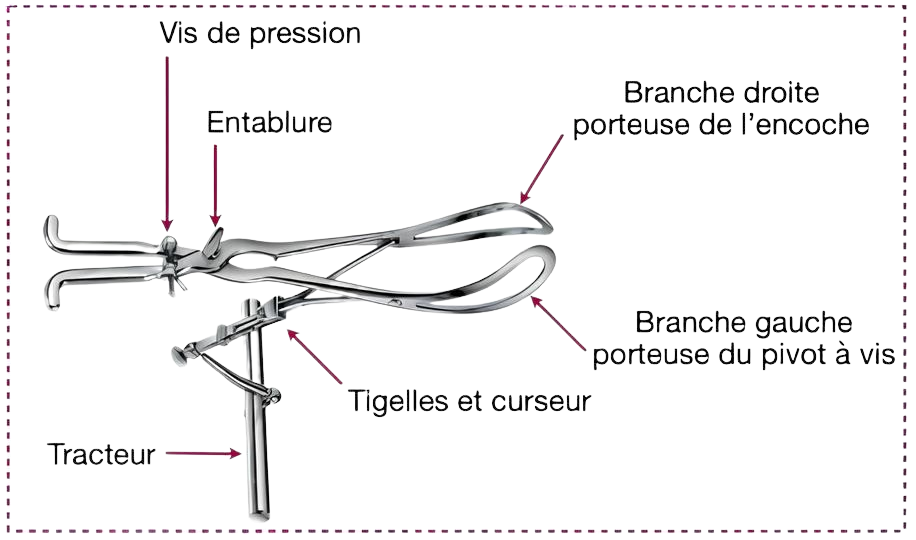

Forceps de Tarnier

Prérequis : les cuillères doivent toujours

être positionnées de façon symétrique, donc interdit sur une présentation transverse

Méthode :

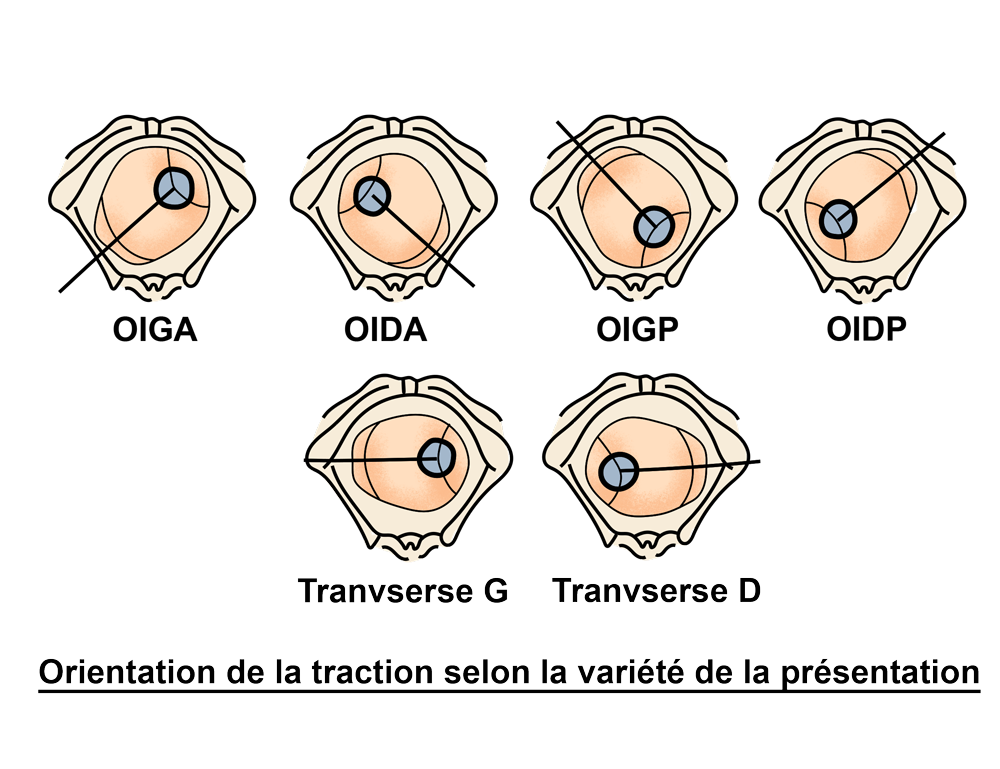

1. En OP/OIGA/OIDP : Tenir la branche gauche (branche mâle, porteuse de la vis) dans sa main gauche

2. Mettre son autre main dans le vagin afin de protéger les parties molles maternelles

3. Faire glisser la cuillère, présentée de façon verticale voire légèrement inclinée sur le ventre maternelle, délicatement le long de sa main au contact de la tête fœtale en effectuant un mouvement de rotation débutant au zénith de la symphyse pubienne puis longeant la cuisse droite de la patiente jusqu’à rejoindre la cuisse gauche (sens anti-horaire des aiguilles d’une montre)

4. La même procédure est réalisée avec la branche droite (branche femelle, porteuse de l’échancrure/mortaise), manœuvre appelée « tour de spire de Mme Lachapelle ».

Pour mieux comprendre : la branche gauche correspond schématiquement à la cuillère droite et vice versa puisque les branches sont croisées.

5. Solidariser les deux cuillères en emboitant la cuillère mâle dans la cuillère femelle puis visser délicatement (attention : elle ne doit être que fixée et non serrée !)

NB : Il faut débuter par la cuillère postérieure, ce qui nécessite lors de la pose dans un diamètre droit (OIDA, OIGP) de réaliser une manœuvre du décroisement = faire glisser la branche droite au-dessus de la gauche en gardant les deux manches au contact et en déplaçant les cuillères le moins possible pour effectuer une rotation de 45°.

6. Fixer le tracteur via un curseur situé sur la tige horizontale distale (reliée aux deux cuillères), qui permet l’articulation avec les tigelles

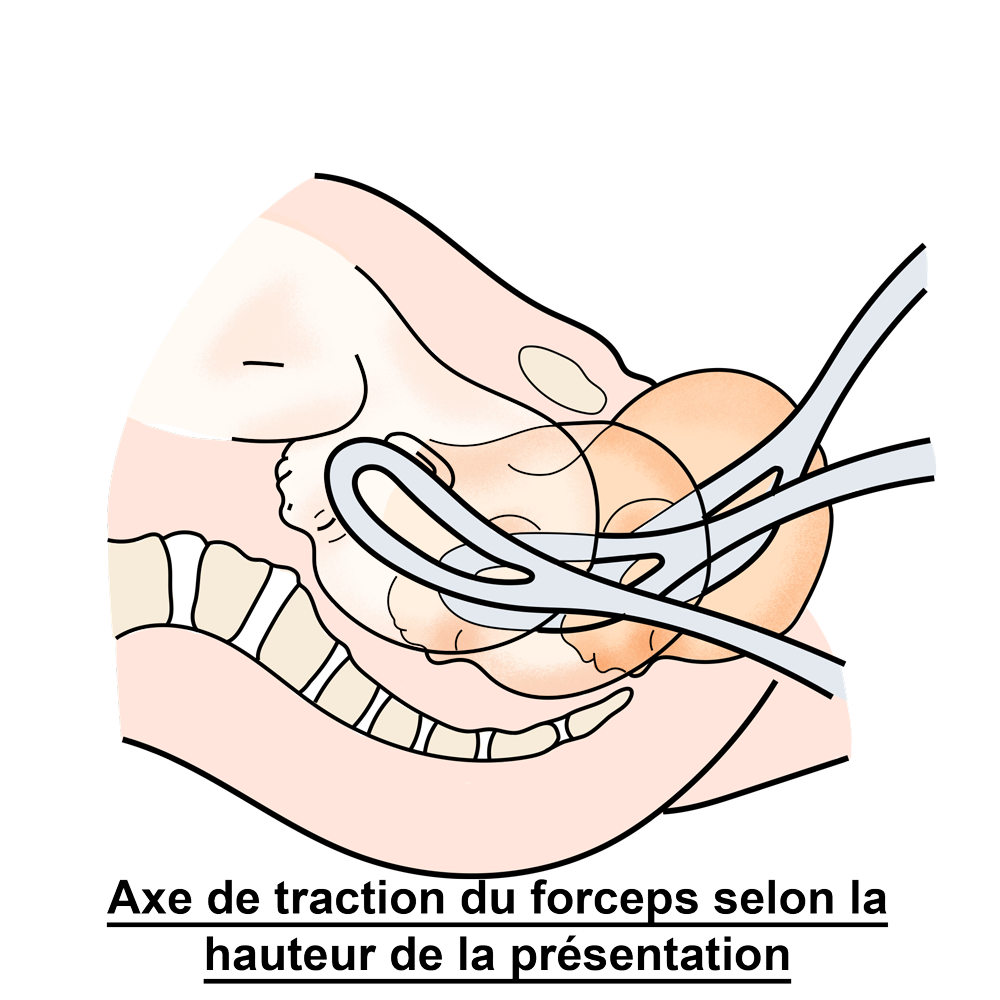

7. Effectuer une traction via le tracteur selon un axe ombilico-coccygien qui va se verticaliser avec la progression de la présentation ( toujours respecter un espace de deux travers de doigt entre les tigelles et les manches)

8. Retirer le forceps au grand couronnement en réalisant le mouvement inverse à celui de la pose

9. La suite de l’accouchement se déroule comme un accouchement physiologique, la manœuvre de Couder est fortement conseillée.

Astuce :

– ne pas forcer lors de la pose !! si cela coince à un moment il faut sortir l’instrument et se replacer correctement pour obtenir une pose adéquate

– penser à lubrifier, à l’aide d’un antiseptique, les cuillères avant de les positionner dans la filière génitale

Forceps de Pajot

Prérequis : les cuillères doivent toujours être positionnées de façon symétrique, donc interdit sur une présentation transverse

Méthode : idem au forceps de Tarnier sauf la solidarisation des deux manches qui ne se fait pas par une vis mais par la pression exercé par l’opérateur

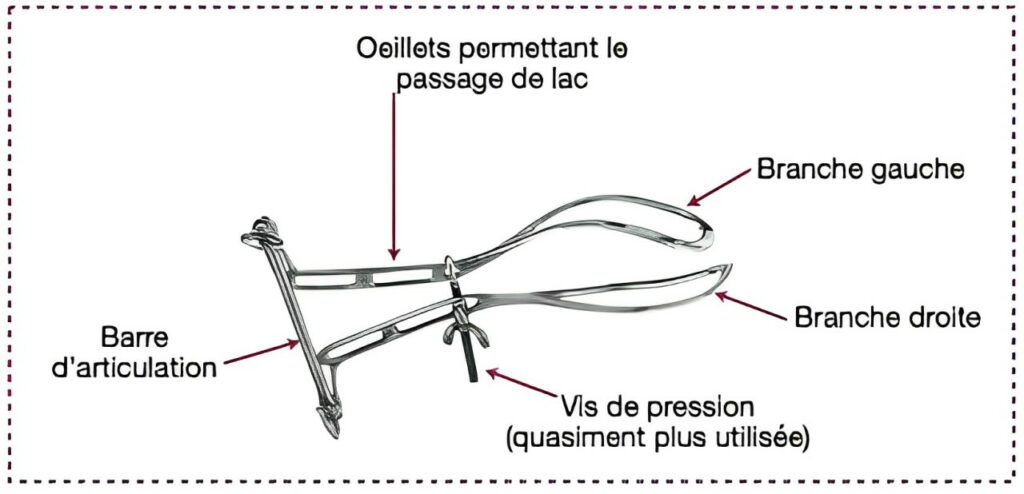

Forceps de Suzor

Particularités : prises asymétriques autorisées (asynclitisme, présentation transverse)

Méthode :

1. Tenir l’une des branches avec sa main opposée (branche droite main gauche et vice versa), l’autre main va se placer dans le vagin afin de protéger les parties molles maternelles

NB : si présentation transverse commencer par la cuillère postérieure

2. Faire glisser la cuillère, présentée de façon verticale voire légèrement inclinée sur le ventre maternel, délicatement le long de sa main au contact de la tête fœtale en effectuant un mouvement de rotation débutant au zénith de la symphyse pubienne puis longeant la cuisse homolatérale à la main de préhension jusqu’à rejoindre la cuisse opposée (sens anti-horaire des aiguilles d’une montre)

3. Une fois la première cuillère bien positionnée, la même procédure est réalisé avec l’autre branche

4. Relier les deux branches avec la barre d’articulation (normalement déjà installée sur l’une des branches préalablement à la pose des cuillères)

5. La vis de pression est tout juste fixée et non serrée

6. La suite de l’extraction se déroule de façon similaire aux autres forceps

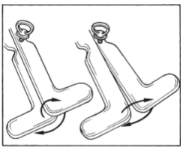

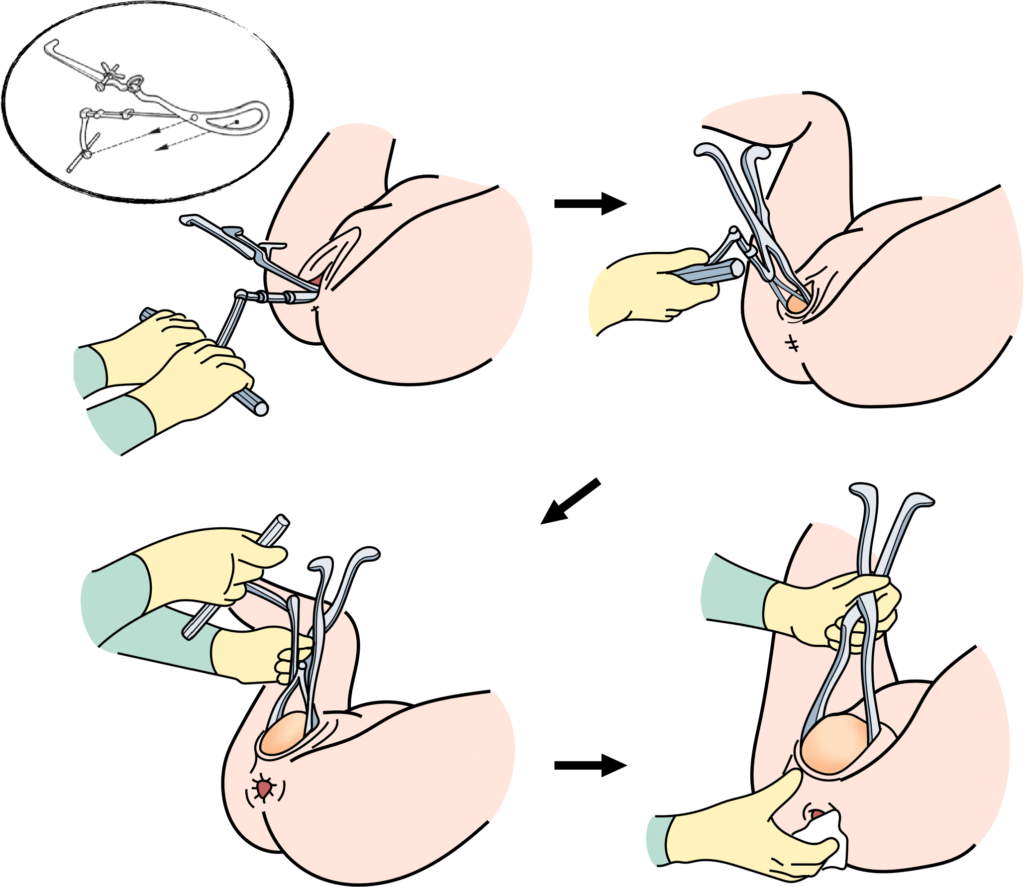

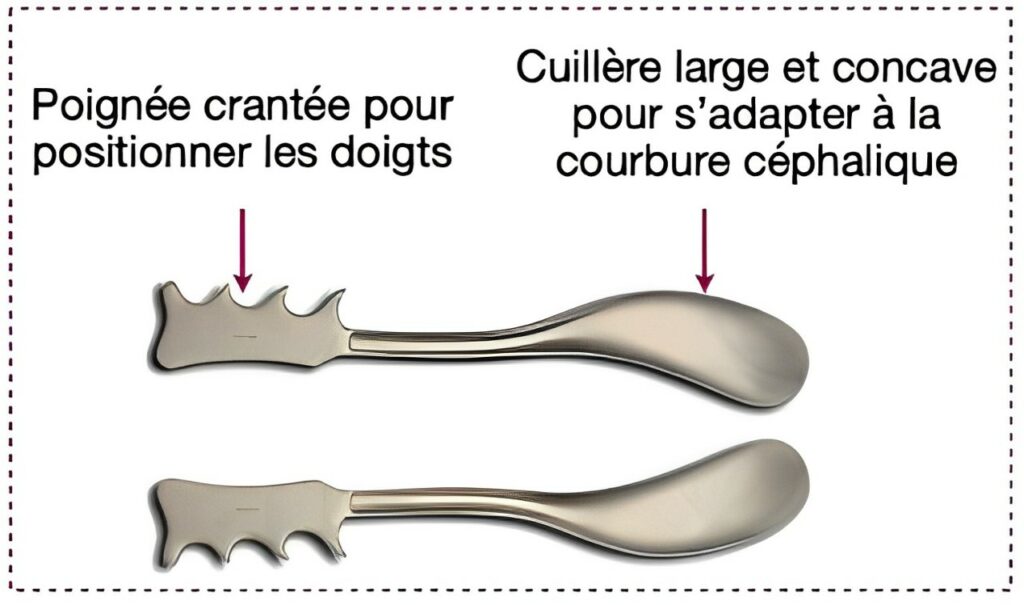

Spatules de Thierry

Indications :

✓non progression dans la filière pelvienne après 30 min d’effort expulsif sans ARCF ou < 30 min

avec ARCF

✓rétention de la tête dernière lors d’un accouchement par le siège

✓défaut de flexion d’une présentation

✓fatigue maternelle

✓variétés postérieures, présentations transverses

Effets mécaniques: orientation, propulsion (mécanisme d’extraction différent des forceps)

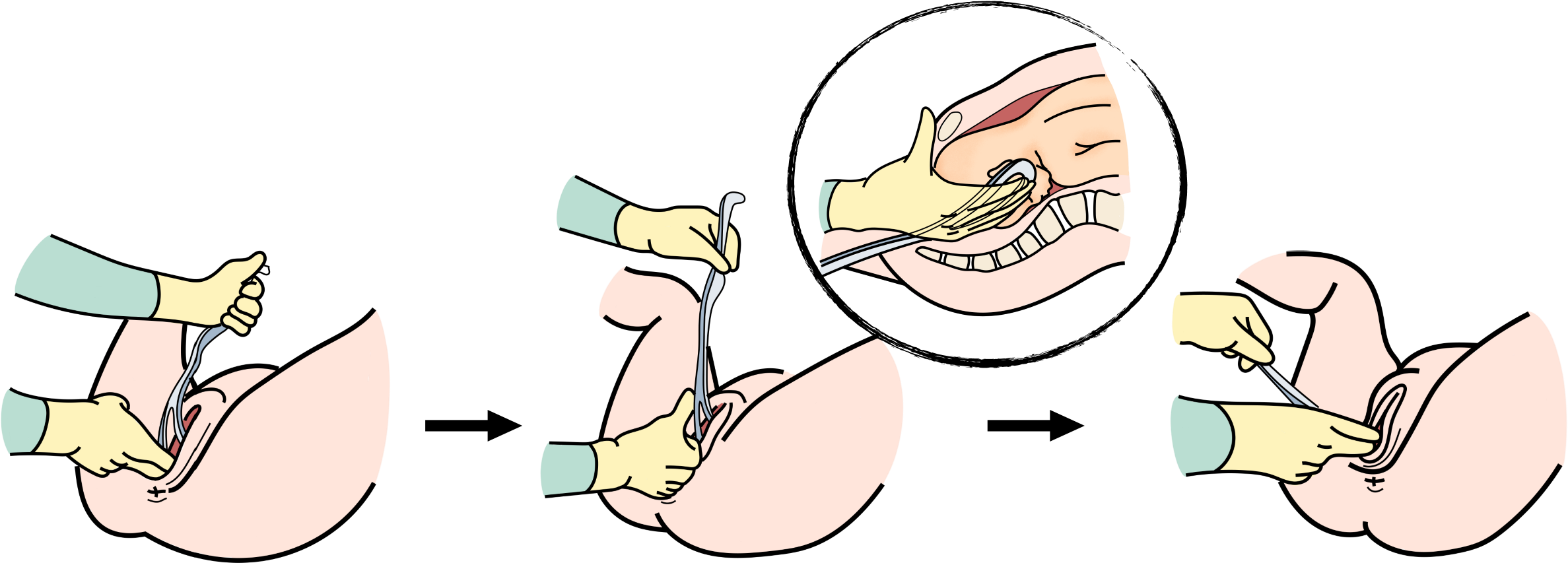

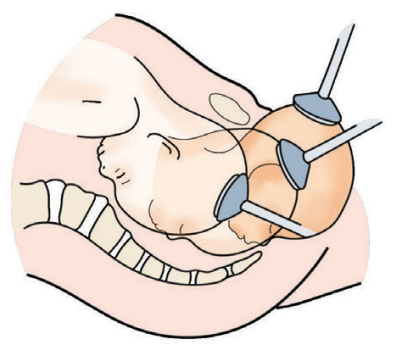

Méthode :

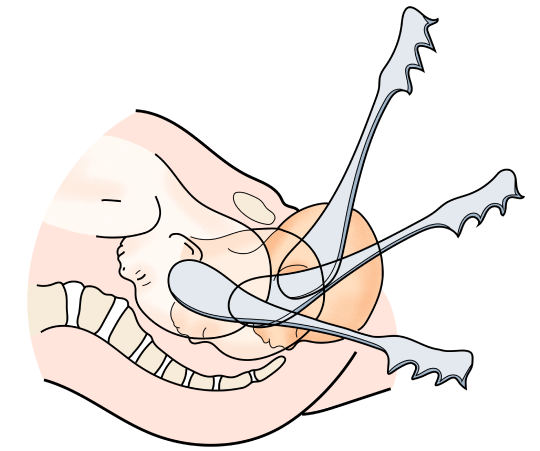

1. Tenir l’une des branches dans sa main opposée (branche droite main gauche et vice versa), l’autre main va se placer dans le vagin afin de protéger les parties molles maternelles

NB: de même que pour la pose du forceps, on préférera commencer par la spatule postérieure en premier

2. Glisser la cuillère, présentée de façon verticale voire légèrement inclinée sur le ventre maternel, délicatement le long de sa main au contact de la tête fœtale en effectuant un mouvement de rotation débutant au zénith de la symphyse pubienne puis longeant la cuisse homolatérale à la main de préhension jusqu’à rejoindre la cuisse opposée (sens anti-horaire des aiguilles d’une montre)

3. La même procédure est réalisée avec l’autre branche

4. Placer ses mains sur les branches en mettant ses doigts sur la face inférieure entre les crans et ses pouces sur la face supérieure

5. Effectuer de petit mouvement d’écartement/relâchement afin que les spatules viennent prendre appui sur la paroi pelvienne et permettre de faire progresser la présentation

ATTENTION : LES SPATULES PEUVENT « GLISSER » au cours de la traction si la manœuvre d’écartement n’est pas suffisante. Avant chaque nouvelle traction il faut donc vérifier que les spatules s’appuient bien sur l’os malaire fœtal

6. Retirer les spatules au grand couronnement en réalisant le mouvement inverse à celui de la pose

7. La suite de l’accouchement se déroule comme un accouchement physiologique, la manœuvre de Couder est fortement conseillée

Manœuvre du toboggan sur une présentation transverse gauche

2-Ventouse

Indications :

– non progression dans la filière pelvienne après 30 min d’effort expulsif sans ARCF ou <30 min avec ARCF

– défaut de flexion d’une présentation

– variétés postérieures

⚠️Contre indications :

– prématurité < 34 SA

– présentation de la face/du front/du siège

– syndromes hémorragiques du nouveau né (thrombopénie maternelle, hémophilie, maladie de Willebrand)

– troubles de la minéralisation osseuse (ostéogenèse imparfaite)

– relative: mère non coopérante aux efforts expulsifs, bosse séro sanguine majeure

Effets mécaniques : flexion, traction

Différents types (les plus utilisés actuellement) :

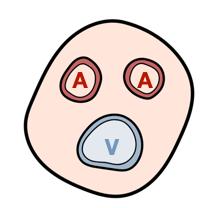

– aspiration murale: Kobayashi (cupule en silicone), Bird (cupule en métal) , i-cup (cupule en plastique)

– aspiration manuelle : Kiwi (cupule en plastique)

Méthode :

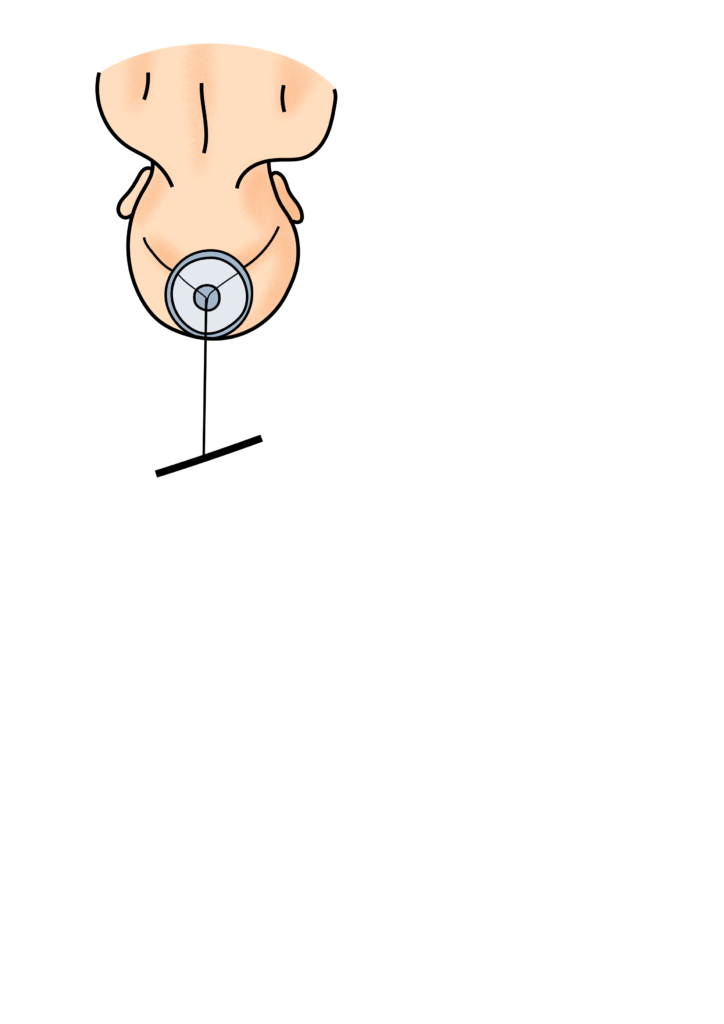

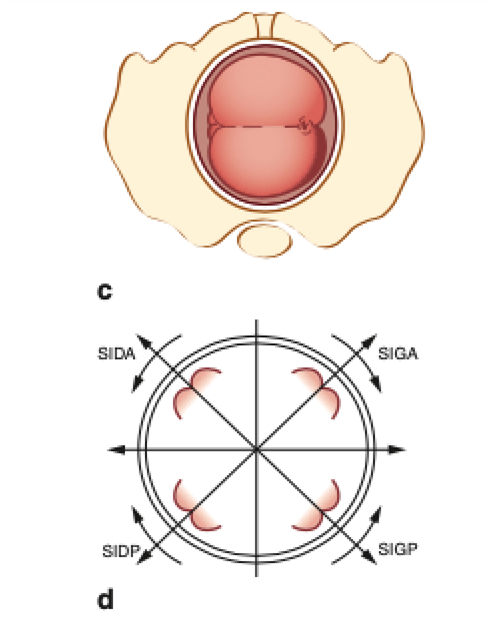

1. Entre 2 contractions, glisser la cupule (préalablement lubrifiée à l’aide de Betadine) dans la filière génitale maternelle sur la tête fœtale au plus près de la fontanelle postérieure

2. Vérifier l’absence d’interposition de tissus maternels entre la ventouse et le cuir chevelu du foetus, puis répéter l’opération avec une dépression de 0,2 bar dépression jusqu’à 0,8 bar (pour les ventouses avec aspiration murale)

3. Positionner sa main dominante sur la barre de traction et l’autre main sur la cupule pour éviter les lâchages brusques

4. Il y a ensuite 2 phases :

– Phase de flexion (non nécessaire si la flexion du sommet est satisfaisante): lors d’une contraction utérine, effectuer une traction modérée dans un axe défini par la présentation (cf. schema)

– Phase de descente : traction modérée dans l’axe ombilico-coccygien (perpendiculaire à la cupule)

5. Effectuer de légers mouvements de flexion-extension ou latéraux lors de la traction afin de maximiser les possibilités d’asynclitisme

6. Lors de la déflexion, empoigner la cupule avec sa main dominante et soutenir activement le périnée postérieur de son autre main

7. Retirer la cupule au grand couronnement ou après la naissance (« naissance coiffée ») en relâchant la pression

8. La suite de l’accouchement se déroule comme un accouchement physiologique, la manœuvre de Couder est fortement conseillée

Attention :

– la traction se veut modérée avec une force exercée de maximum 15-16 kg

– la durée d’extraction par ventouse ne doit pas dépasser 10-15 min ou 3 lâchages

Présentation du Siège

Table des matières :

- Introduction

-

Voie basse spontanée : Vermelin

2.1 Siège complet

2.2 Siège décomplété -

Voie basse active

3.1 Dégagement des épaules

3.2 Dégagement de la tête

Introduction

Prérequis :

– échographie pour vérifier l’absence de déflexion de la tête fœtale

– Vérifier dernière EPF (écarter une suspicion de macrosomie ou RCIU)

– ERCF continu

– pelvimétrie OK (confrontation fœtopelvienne, et en particulier céphalopelvienne: BIP vs Biep)

– APD conseillée ++

– éviter RAM sinon la plus tardive possible (risque de procidence du cordon)

-Accouchement en présence de l’obstétricien, de la sage-femme, de l’anesthésiste et du pédiatre

⚠️Contre indications à la voie basse :

‣ disproportion fœtopelvienne (pelvi-TDM)

‣ déflexion de la tête fœtale

Matériel :

– champs stériles dépliés

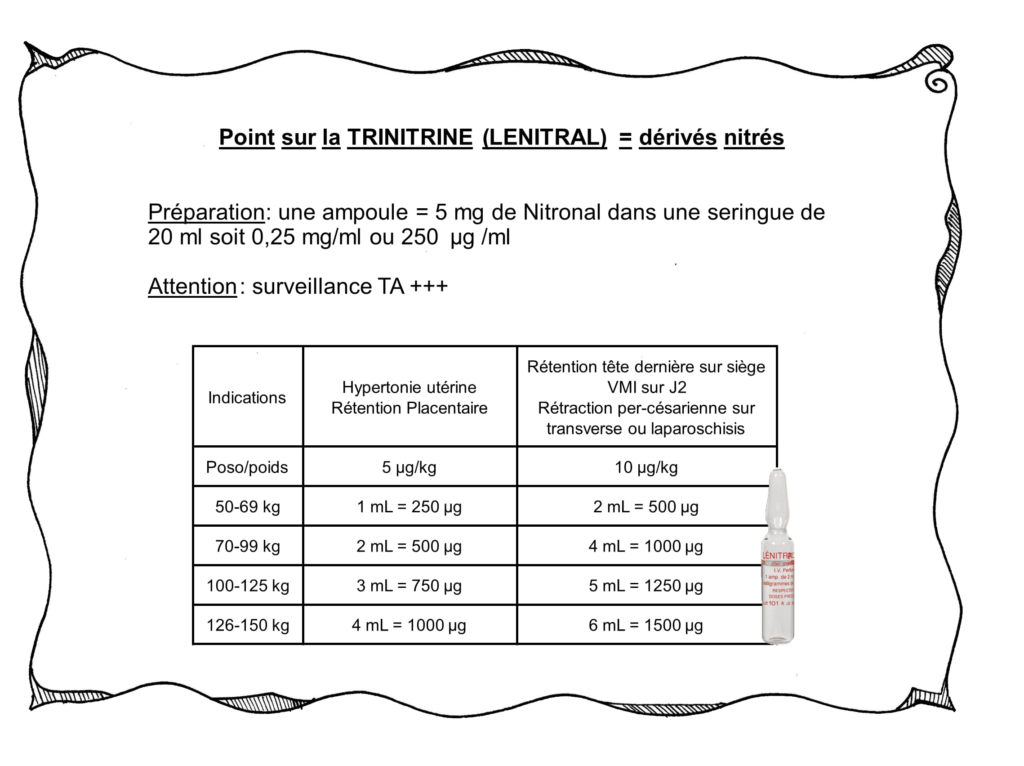

– dérivés nitrés

– marche-pied

– forceps et/ou spatules, valves vaginales et ciseaux

– +/- table placée sous la vulve de la patiente (Vermelin)

Présentation :

- Sacrum fœtal = repère de la présentation

- Type de présentation par ordre de fréquence: SIGA > SIDP > SIGP > SIDA

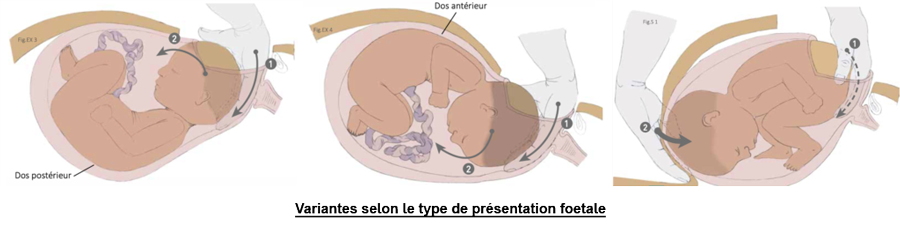

- Si dos postérieur : à corriger par l’accoucheur au risque d’avoir un

accrochage du menton derrière la symphyse pubienne

Astuces et conseils :

-

éviter toute traction sur le fœtus avant le dégagement des omoplates (au

risque d’engendrer un relèvement des bras ou une déflexion de la tête fœtale) - débuter les efforts expulsifs en partie basse

- épisiotomie non systématique +++ (ne prévient pas des LOSA)

- ne pas faire de délivrance dirigée

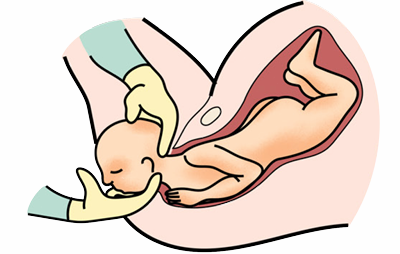

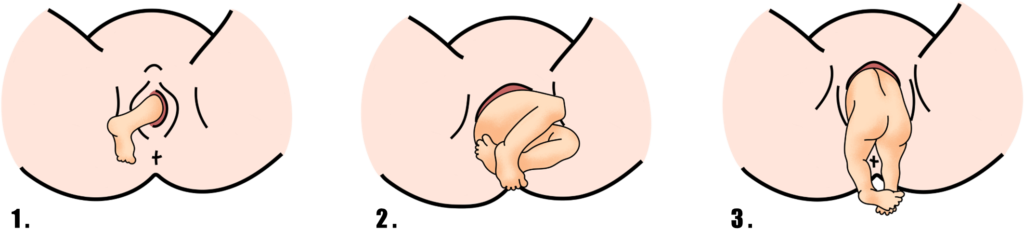

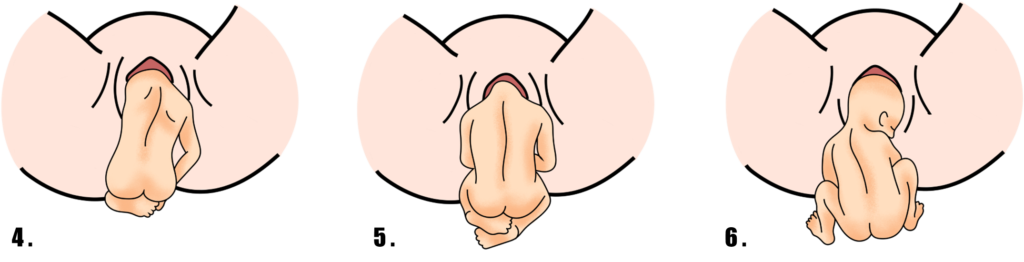

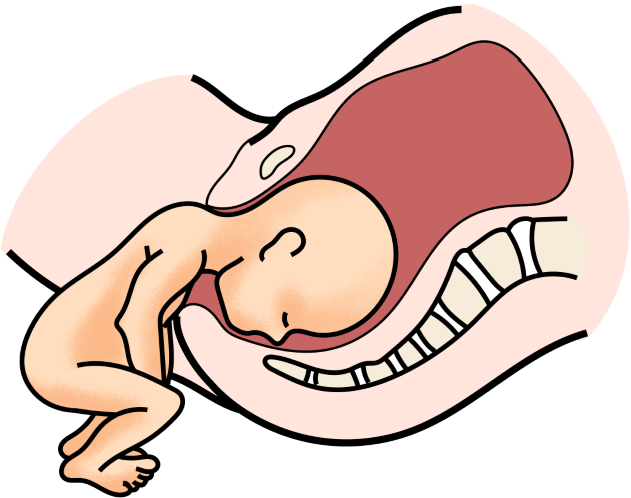

Accouchement voie basse spontanée = méthode de Vermelin

Définition : expulsion du fœtus de façon « libre », sans intervention de l’équipe obstétricale lors de l’accouchement tant que tout se déroule de manière physiologique, sous surveillance étroite avec présence de l’équipe médicale dans la salle de naissance. Une table sera disposée contre la table d’accouchement à hauteur du périnée de façon à ce que le fœtus vienne « s’asseoir » sur cette dernière.

Technique :

1. L’expulsion est rythmée par les contractions utérines renforcées par les efforts expulsifs

2. C’est d’abord le siège (fesses ou pied en première position selon le type de siège) qui va apparaître à la vulve

3. Le dos va tourner de façon spontanée vers l’avant

4. Les pieds fœtaux vont venir reposer sur la table placée à l’aplomb de la vulve

5. Les bras du fœtus se dégagent ensuite successivement dans un diamètre transversal, et le fœtus est à genoux sur la table

6. La patiente va effectuer un dernier effort de poussée permettant le dégagement de la tête en orientation occipitopubienne

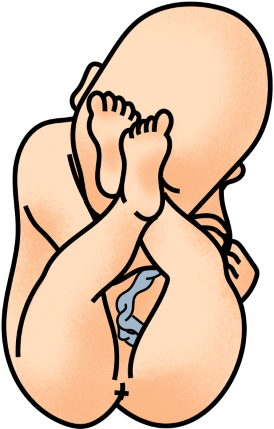

Siège complet

Définition :

fœtus assis « en tailleur » au-dessus du détroit supérieur (DS), cuisses et jambes fléchies, augmentant les dimensions de la présentation, < 1/3 des cas, plutôt chez la multipare

Siège décomplété

Définition :

dit mode des fesses, membres inférieurs en extension devant le tronc, cuisses fléchies sur le bassin, les pieds arrivant au niveau de la tête fœtale.

Plus fréquente chez la primipare, 2/3 des cas (accouchement similaire au siège complet mais avec l’apparition des fesses en premier)

Accouchement voie basse avec prise en charge « active »

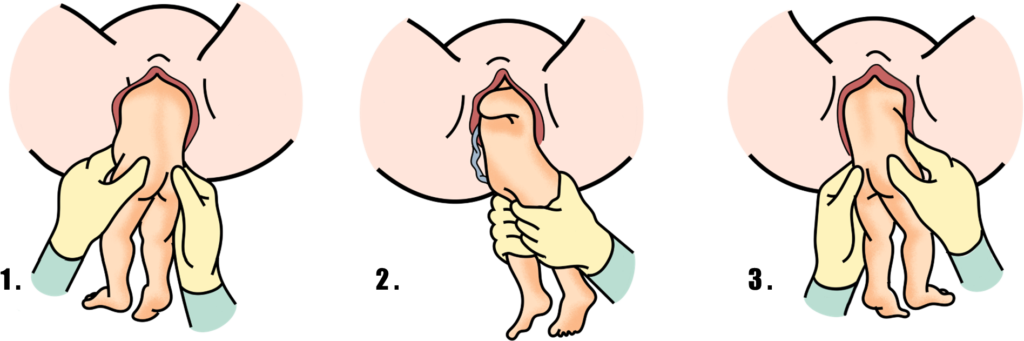

Dégagement des épaules

⇢ A réaliser lorsque la pointe des omoplates est visible à la vulve

Indication des manœuvres :

✓systématique = accompagnement de l’accouchement eutocique (réduction du temps de compression du cordon, formation des internes)

✓en cas de dystocie = relèvement des bras et/ou non engagement des épaules avec arrêt de la progression

Techniques :

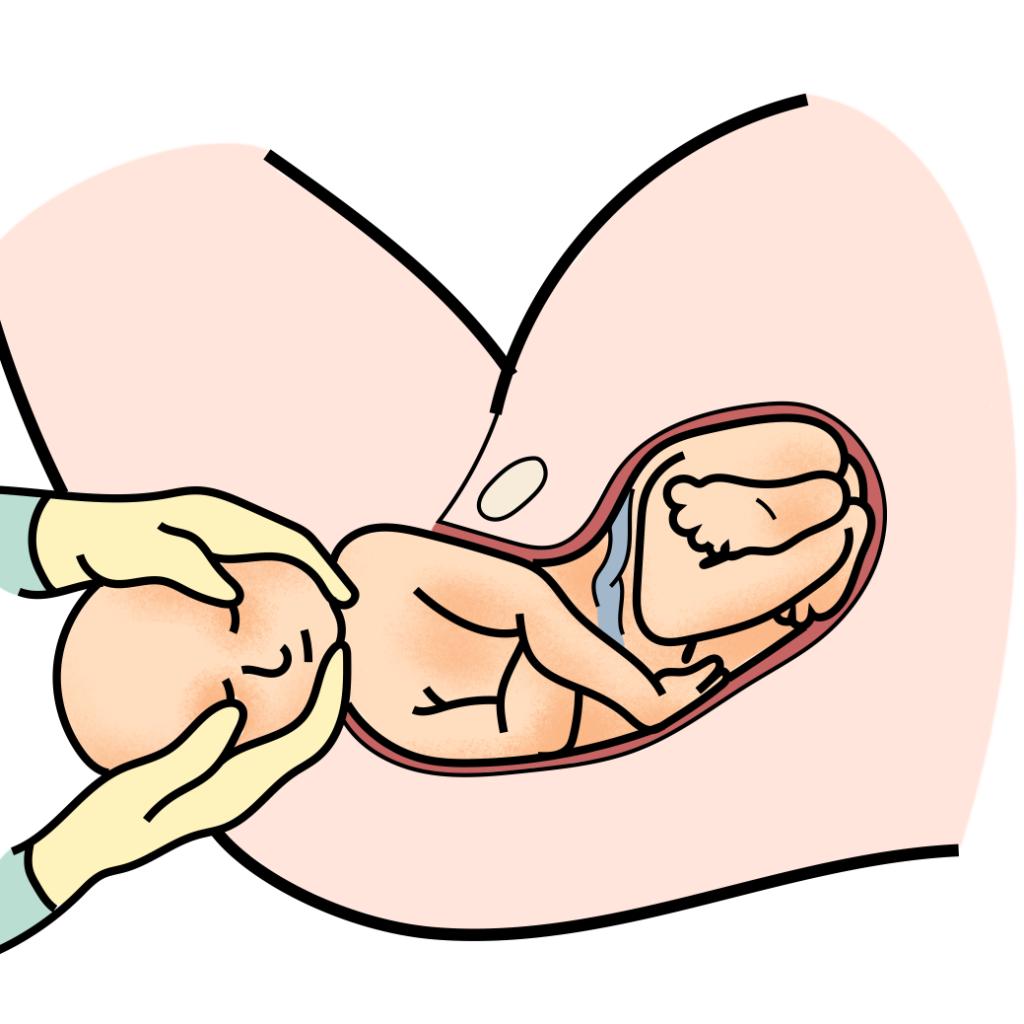

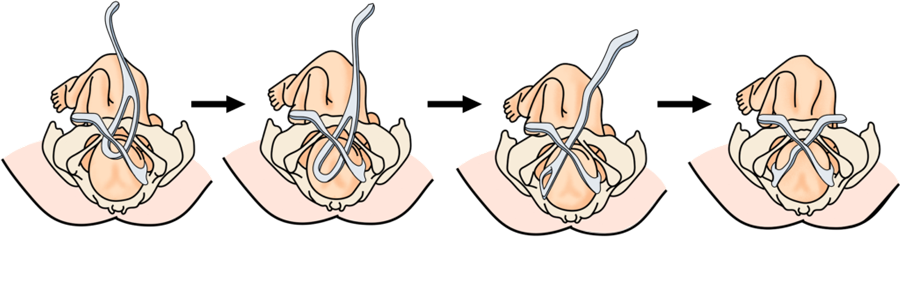

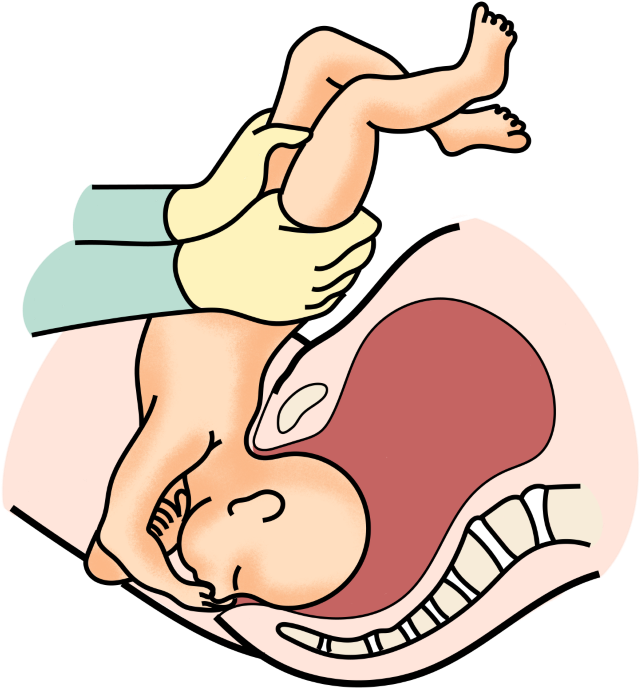

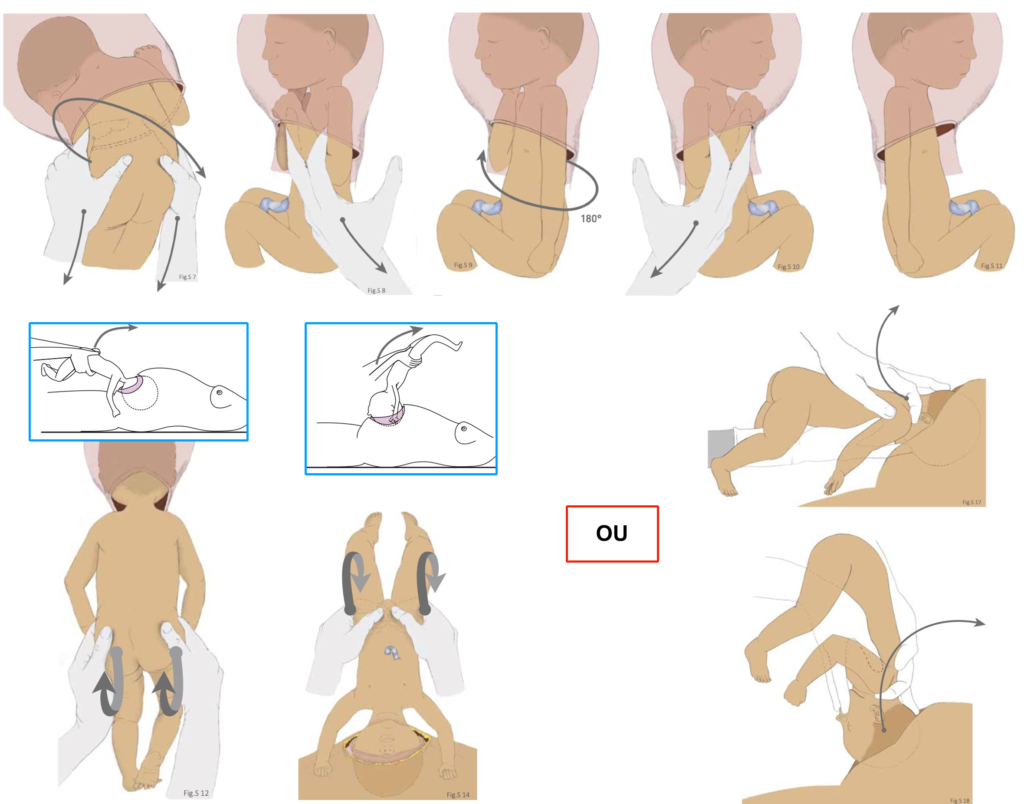

Lovset

- Saisir le fœtus au niveau du bassin avec ses deux mains à l’aide d’un champ stérile : les pouces de chaque côté du rachis lombaire, le reste de la main entoure les hanches et l’abdomen

- Effectuer une rotation du fœtus de 90° en maintenant une traction dans l’axe ombilico-coccygien, pour amener l’épaule postérieure sous la symphyse pubienne

- Ramener le dos fœtal en avant

- Répéter le 2e temps en réalisant une rotation d’un côté puis de l’autre pour dégager l’épaule antérieure puis postérieure

Abaissement des bras = manœuvre de Demelin

- Introduction de la main homologue au bras fœtal (main droite pour le bras droit et main gauche pour le bras gauche) en mode

« accoucheur » dans dans la concavité sacrée - Placer le pouce dans le creux axillaire, l’index et le médius, en attelle le long de l’humérus

-

Abaisser le bras vers l’avant du fœtus et l’amener jusqu’à la vulve

NB : Si le bras antérieur ne descend pas de lui-même, effectuer une rotation de 180° du fœtus et abaisser le bras postérieur devenu antérieur comme décrit précédemment

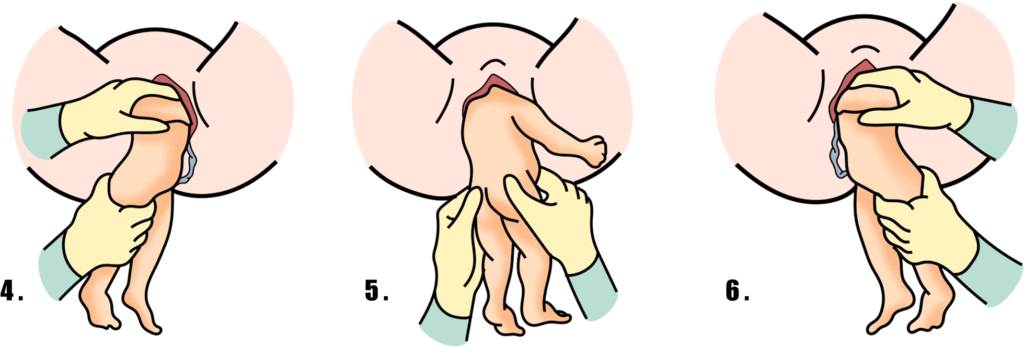

Dégagement de la tête

Indication des manœuvres :

✓systématique = accompagnement de l’accouchement eutocique

(réduction du temps de compression du cordon, formation des

internes) pour les manoeuvres de Bracht et Mauriceau

✓en cas de dystocie = rétention de tête dernière

Techniques :

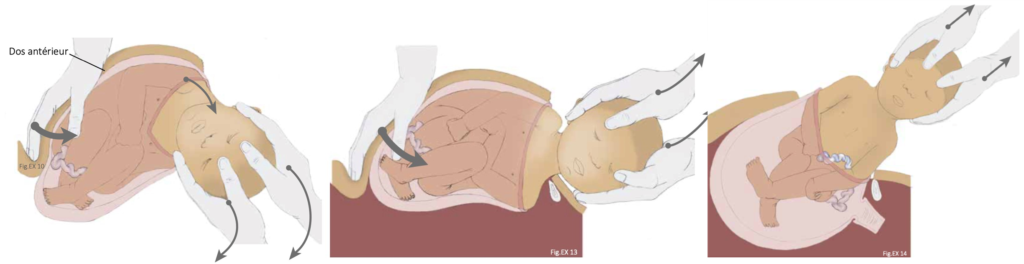

Manœuvre de Bracht

- Empoigner le fœtus par les hanches (pouces sur la face ventrale, reste de la main au niveau des fesses et de la région lombo-sacrée) ou bien par les chevilles

- Relever doucement (sans traction) les membres inférieurs sur le ventre de la mère pour créer un « enroulement » autour de la symphyse

- L’aide réalise une légère pression sus pubienne pour aider au dégagement de la tête

Attention : JAMAIS DE TRACTION – Cette manœuvre est à réaliser lorsque la tête est engagée +++ (le sous-occiput DOIT être sous la symphyse)

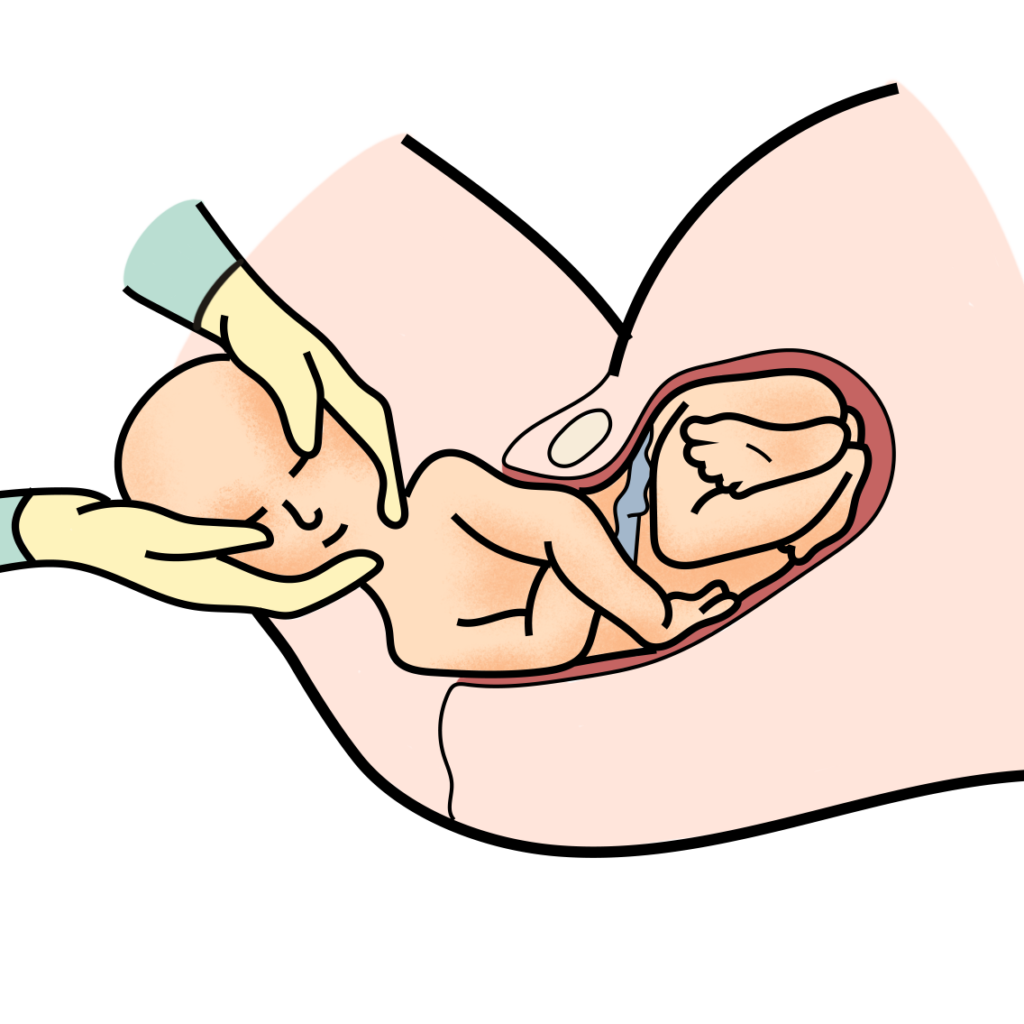

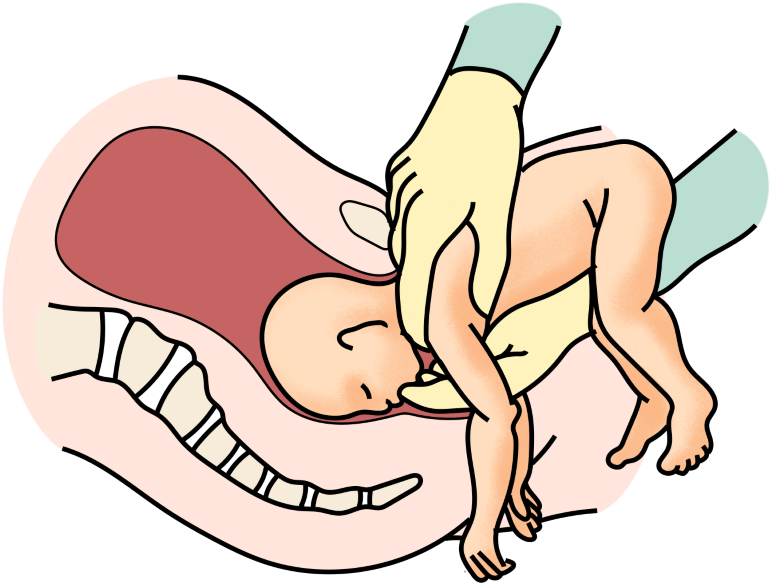

Manœuvre de Mauriceau

☞ L’objectif est de compléter la flexion de la tête afin de pouvoir l’orienter si nécessaire et la faire descendre

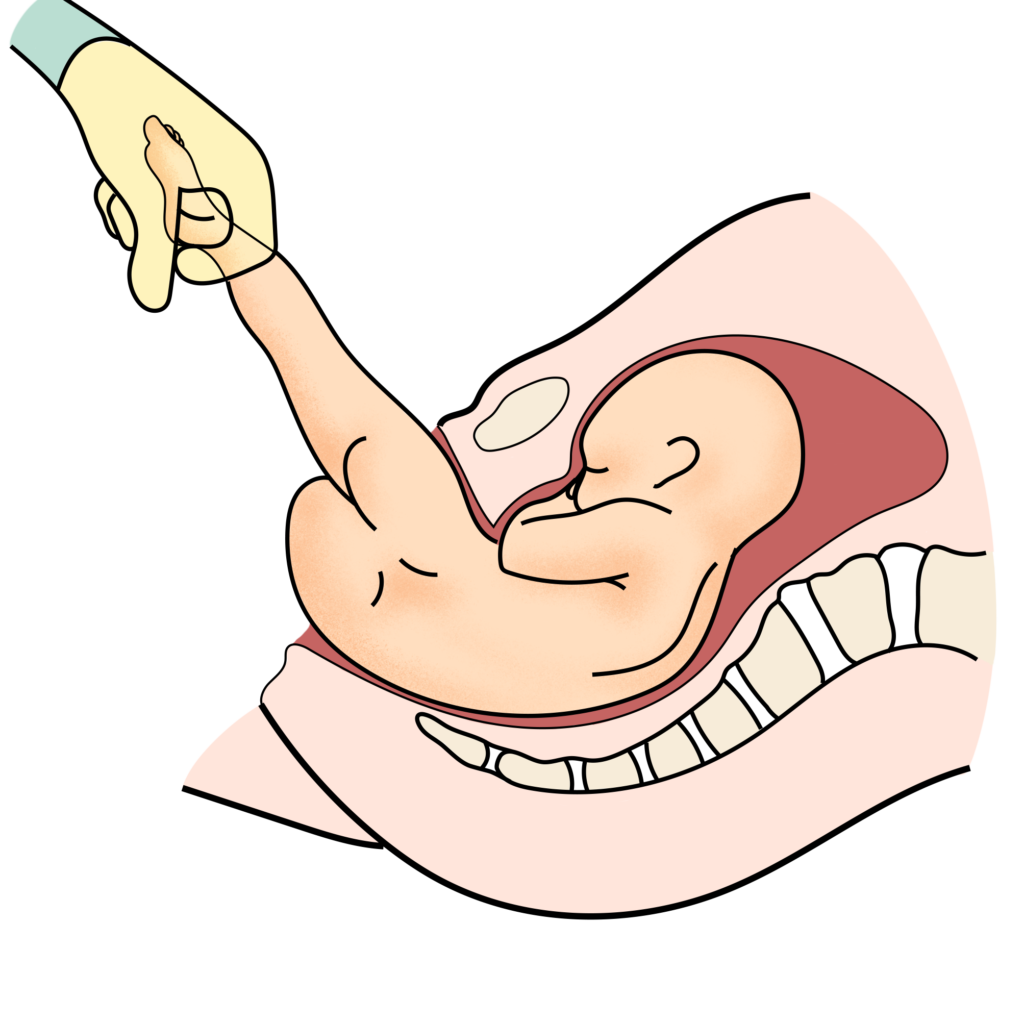

- Placer le fœtus à cheval sur l’avant bras

- A l’aide de son autre main, saisir le fœtus au niveau de ses épaules, de part et d’autre de son cou

- Abaisser le fœtus vers le bas

- Insérer le majeur et l’index du bras porteur dans la bouche fœtale au niveau de la base de la langue en exerçant une légère pression sur le plancher buccal afin d’amener le menton sur le sternum pour fléchir la tête

- En parallèle, relever progressivement le corps fœtal vers le ventre de la mère afin d’amener l’occiput sous la symphyse pour dégager la tête

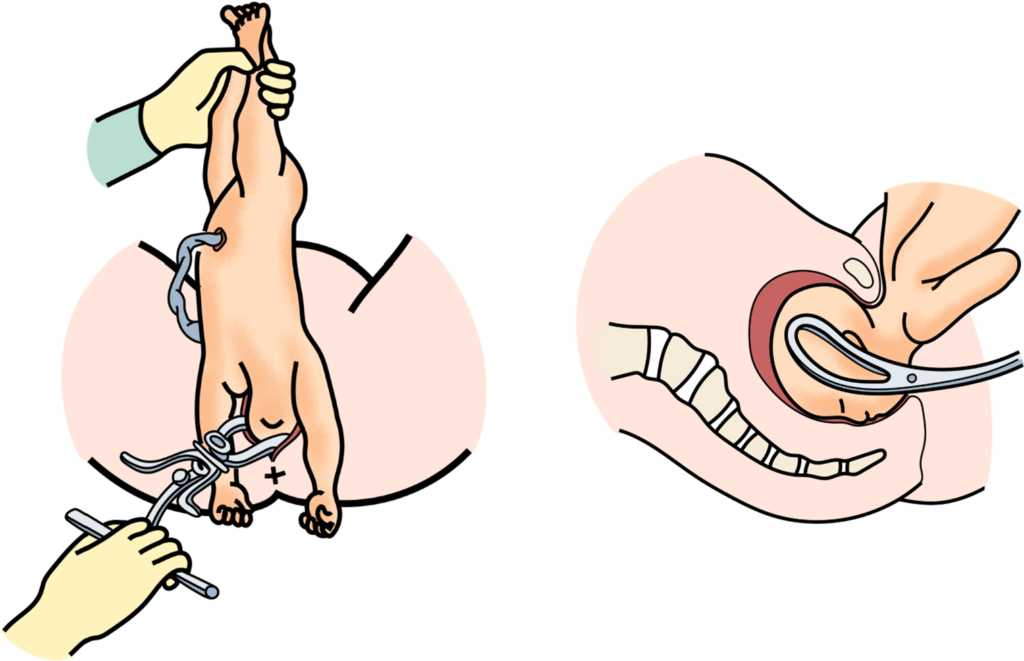

Forceps/spatules sur tête dernière (si échec des 2 autres manœuvres)

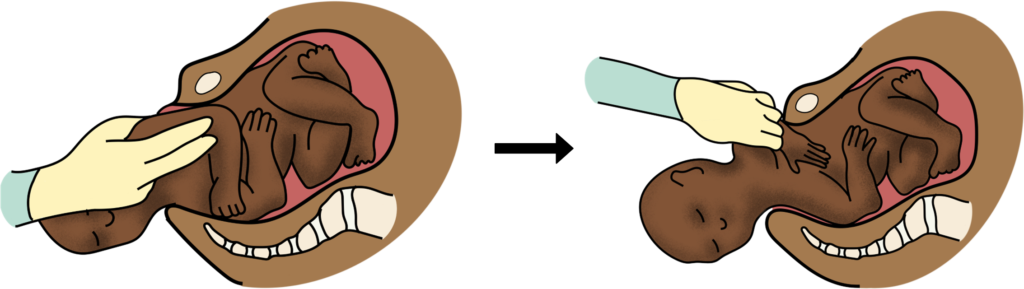

- L’aide maintient le fœtus à la verticale en l’empoignant par les chevilles

- Positionnement de l’instrument sur la tête fœtale (cf pose de forceps)

- Traction très douce dans l’axe ombilico coccygien afin de faire pivoter la nuque autour de la symphyse en fléchissant la tête

- Le forceps ne sera retiré qu’une fois l’extraction terminée

NB : avant la pose du forceps on peut être amené à fléchir la tête fœtale par la réalisation d’une pression sur la base de la langue à l’aide de l’introduction de 2 doigts dans la bouche du fœtus

Cas particuliers :

-

Rétention de tête dernière non engagée :

Manœuvre de Champetier de Ribes : une main est introduite dans l’utérus par la face ventrale du fœtus pour venir positionner 2 doigts dans la bouche fœtale afin de fléchir la tête et l’orienter dans un diamètre oblique, il est ensuite nécessaire d’effectuer une légère traction dans l’axe ombilico coccygien associée à une expression du fond utérin par l’aide

Section de la lèvre antérieure du col de l’utérus après exposition à l’aide d’une valve vaginale tenue par une aide - Rotation avec occiput en arrière : effectuer une rotation contrainte comme indiqué dans la manœuvre de Lovset (mais sans traction !!) de façon à ramener le dos fœtal en antérieur

-

Relèvement des bras :

Abaissement des bras

Manœuvre de Lovset - Accrochage du menton sous la symphyse pubienne (présentation postérieure) : effectuer une rotation manuelle

- soit pression directe sur le malaire antérieur avec pression sur la partie postéro latérale de la tête à travers la paroi abdominale maternelle

- soit traction sur la commissure labiale latérale postérieure avec pression sur la partie antérieure de la tête à travers la paroi abdo maternelle

- forceps si échec des deux manœuvres précédentes +/- césarienne

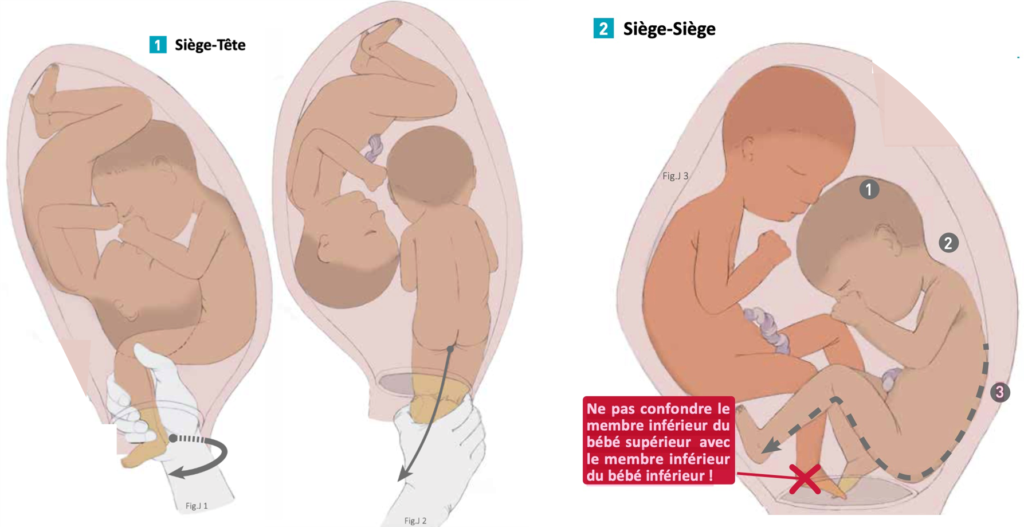

Jumeaux

Principe : Il faut attendre l’engagement et la descente de J1 sur le périnée avant de faire pousser.

L’accouchement pourra se faire soit en salle de naissance soit en salle de césarienne (selon les centres).

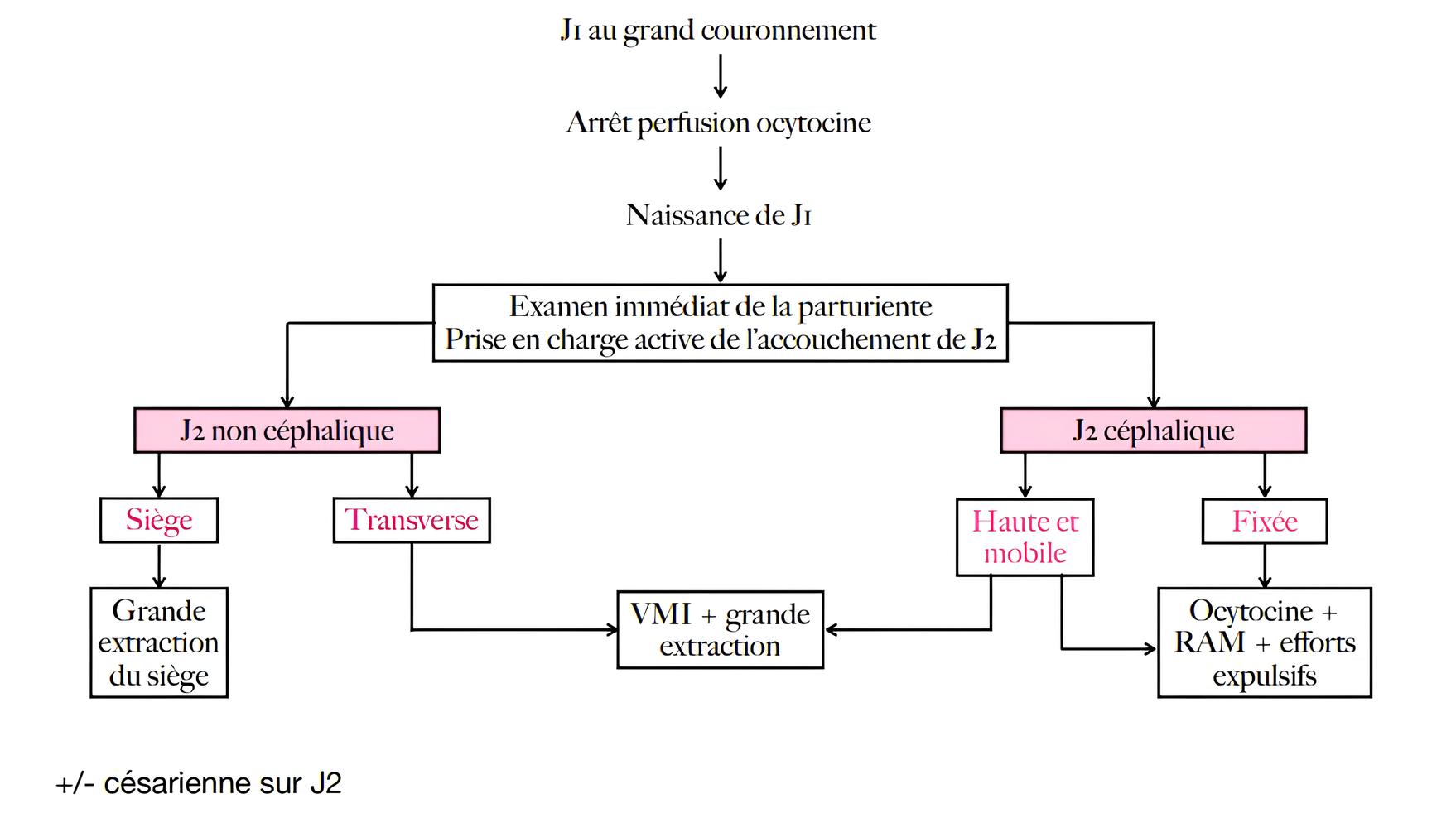

Algorithme des modalités d’accouchement du second jumeau

⚠️Contre indications absolues à la voie basse :

– J1 en présentation transverse

– placenta praevia recouvrant

– RCIU sévère d’un des deux jumeaux

– pathologie gravidique instable

– grossesse gémellaire mono-amniotique avec J1 en siège et J2 en tête (risque d’accrochage

des mentons)

– utérus pluri-cicatriciel

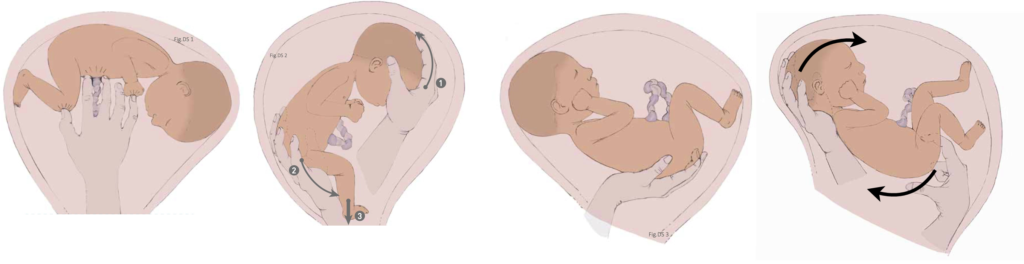

Version par Manœuvre Interne et grande extraction du siège sur J2

Prérequis :

– naissance de J1 réalisée

– syntocinon arrêté

– poche des eaux de J2 non rompue (si possible ++)

– J2 en présentation céphalique ou transverse

– présence de l’équipe obstétricale au complet en salle de naissance (sages-femmes,

obstétriciens, anesthésistes et pédiatres)

– patiente sous anesthésie péridurale

Technique :

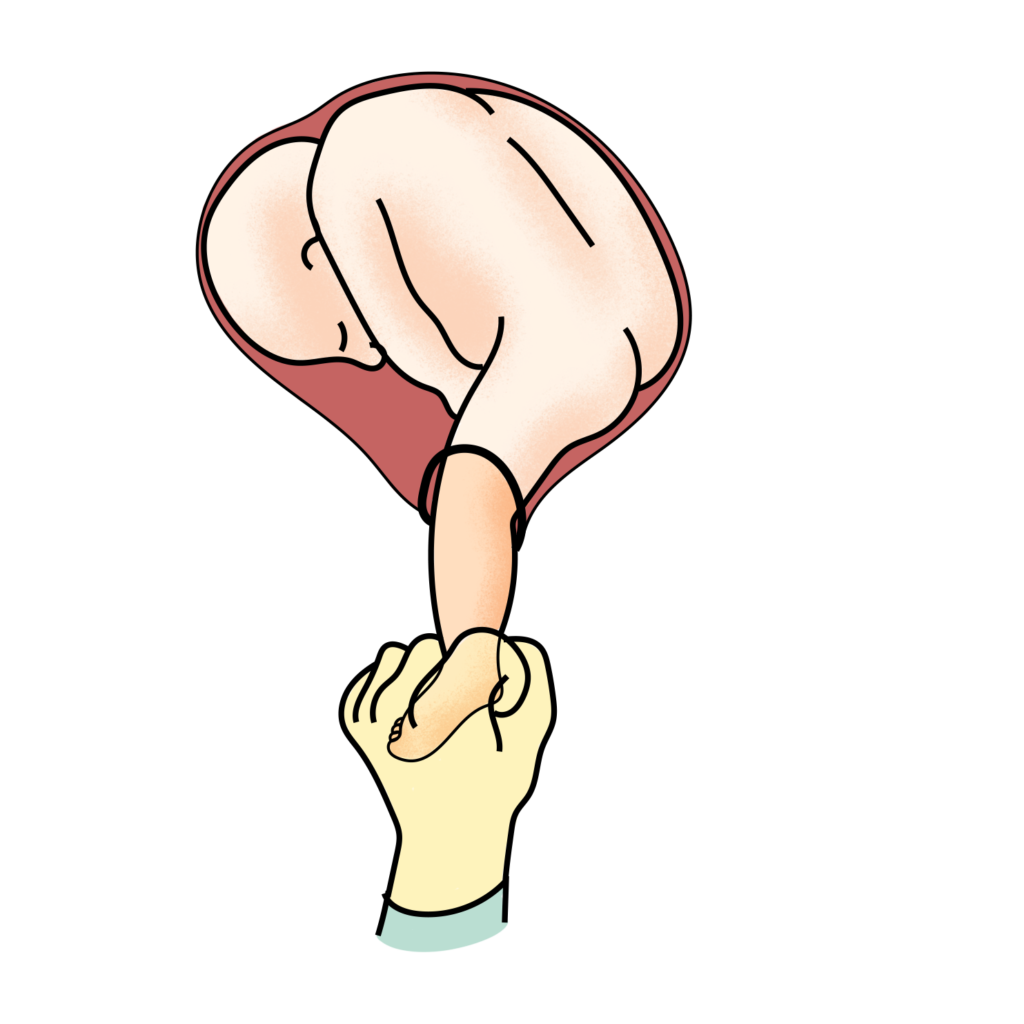

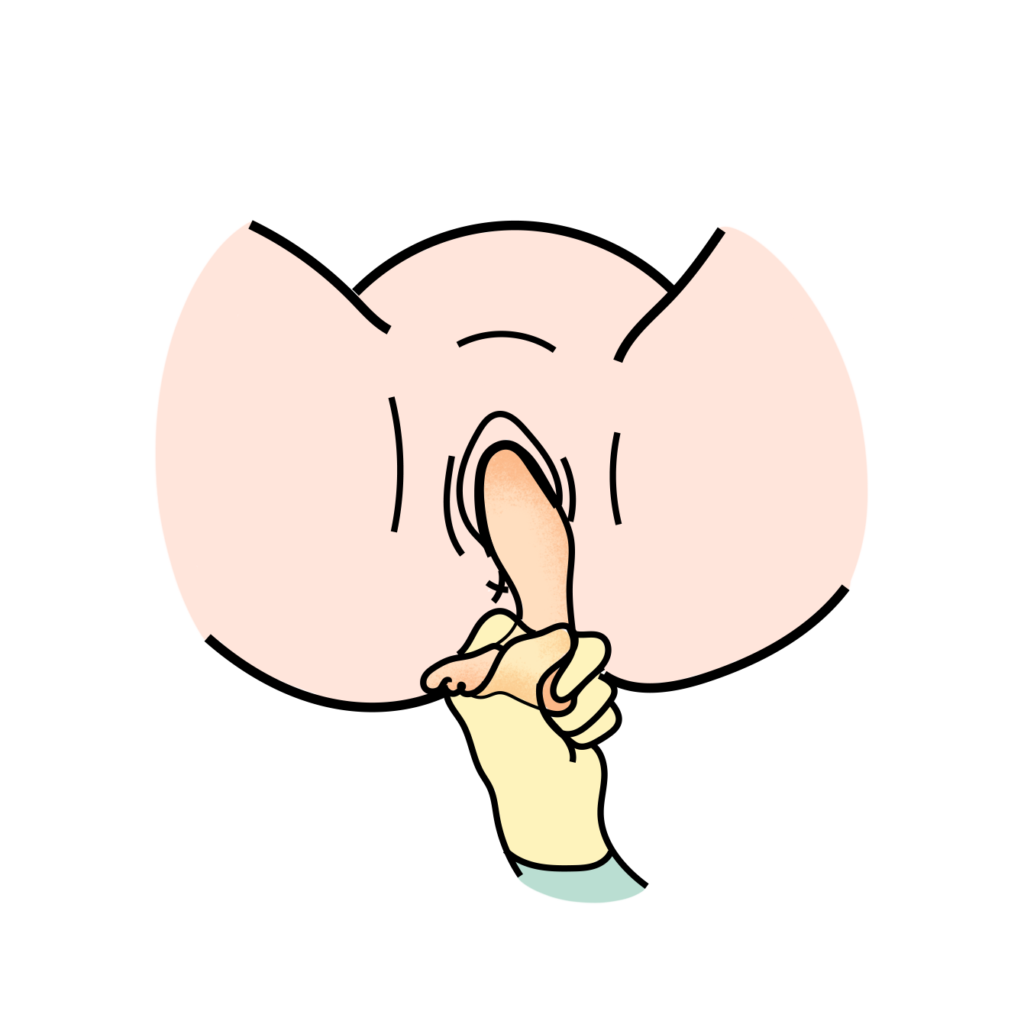

1. Glisser sa main en intra-utérin jusqu’à repérer le dos ou la cuisse antérieure de J2

2. Longer la cuisse, le creux poplité puis le tibia jusqu’à atteindre le pied (différenciable d’une main grâce talon)

3. Saisir fermement le pied et débuter une traction sur celui ci vers le bas dans l’axe ombilic coccygien pour venir engager le siège

NB :

– Si la présentation était initialement céphalique, l’opérateur utilisera sa main abdominale pour

refouler le pole céphalique vers le fond utérin

– La version devra être faite en dehors de la contraction

4. Rupture des membranes le plus souvent spontanée lors de la version

5. S’assurer que le dos fœtal se trouve en avant ++

6. Petite extraction du siège similaire à une grossesse singleton

7. Réaliser une délivrance artificielle des placentas

Astuces :

– Dans l’idéal il est préférable de saisir les 2 pieds ensemble

– Eviter de saisir uniquement le pied postérieur qui est a risque d’enclaver la hanche antérieure fœtale au dessus de la symphyse pubienne maternelle lors de la traction et d’empêcher ainsi sa descente

– En cas d’hypertonie utérine il est possible de demander à l’anesthésiste d’administrer des dérivés nitrés afin de relâcher l’utérus

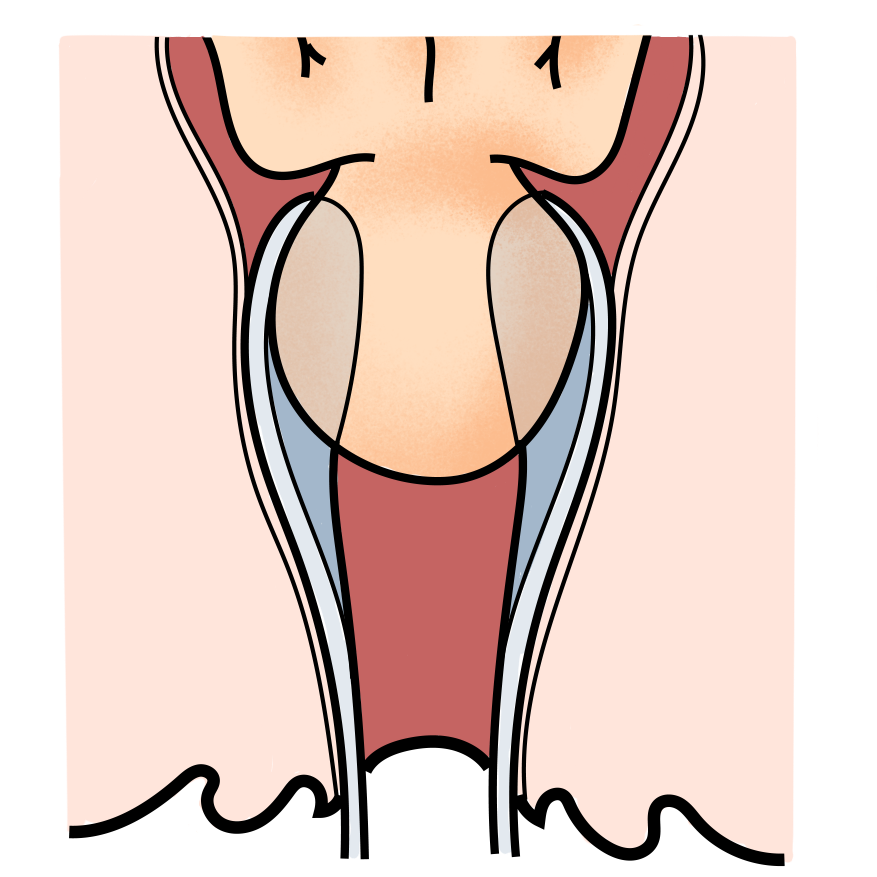

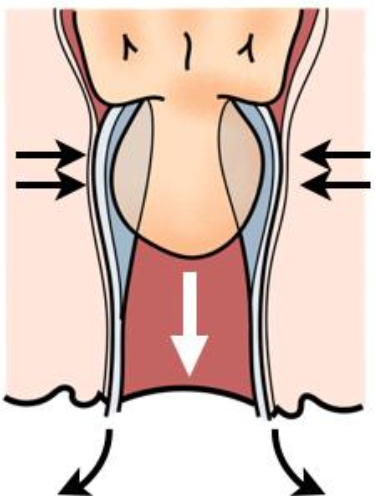

Manœuvre de Couder

Indications :

– macrosomie fœtale

– extraction instrumentale

Technique : Une fois la tête dégagée et la restitution effectuée, attraper l’humérus du fœtus en attelle entre son pouce et son index et fléchir le bras vers le dos du fœtus. Dans ce mouvement, l’avant-bras se replie sur le bras et, lorsque le coude se dégage, l’avant-bras et la main s’extraient. Cette manœuvre permet une réduction du diamètre bi-acromial.

Attention : ne pas crocheter le bras de façon perpendiculaire à l’axe de l’humérus au risque d’engendrer une fracture de ce dernier

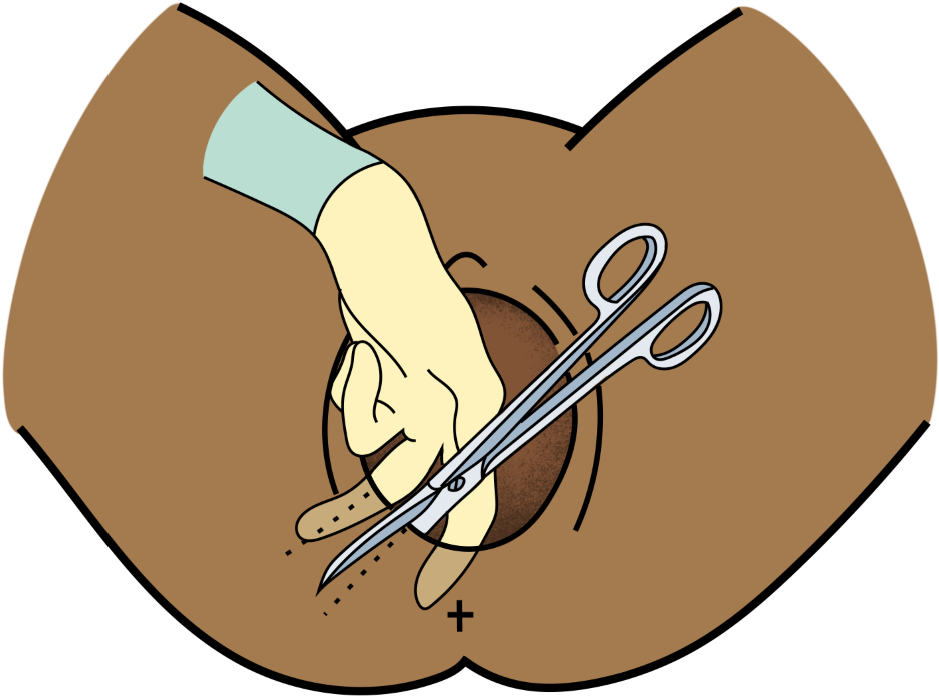

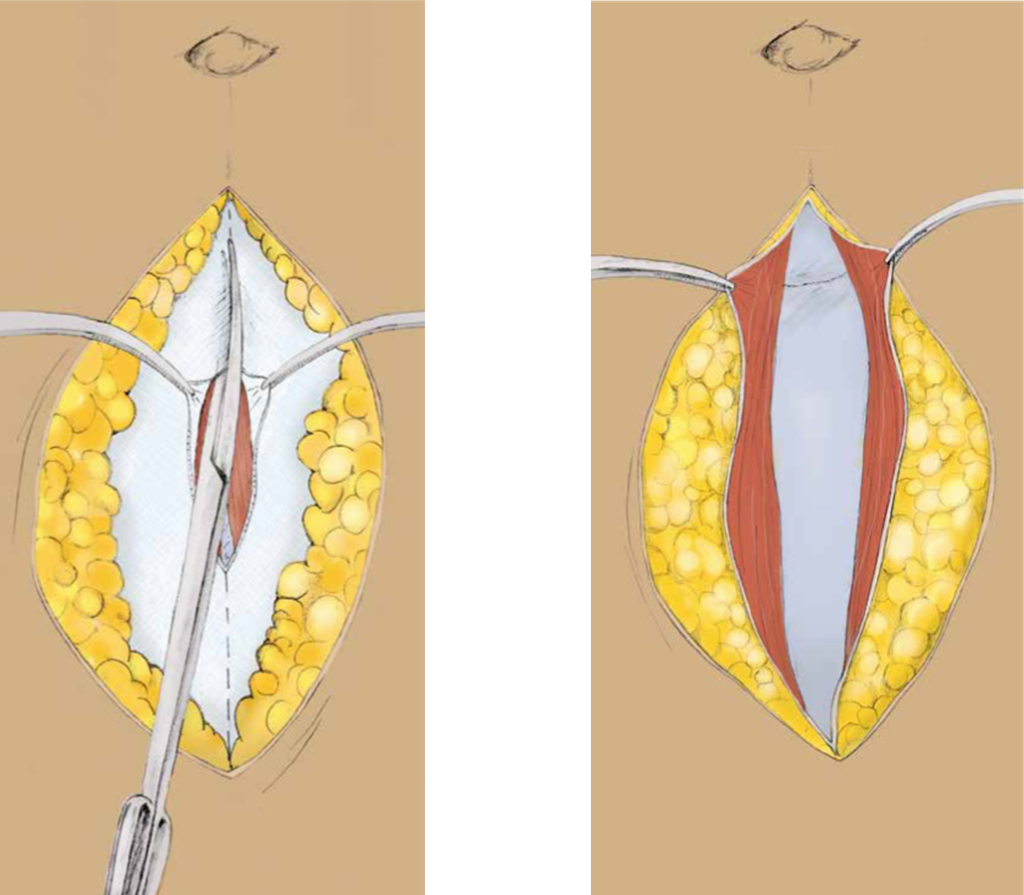

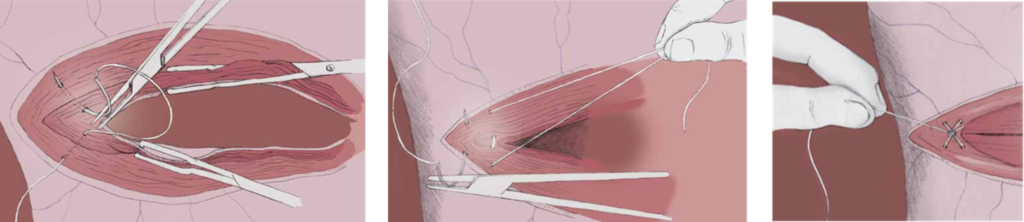

Épisiotomie

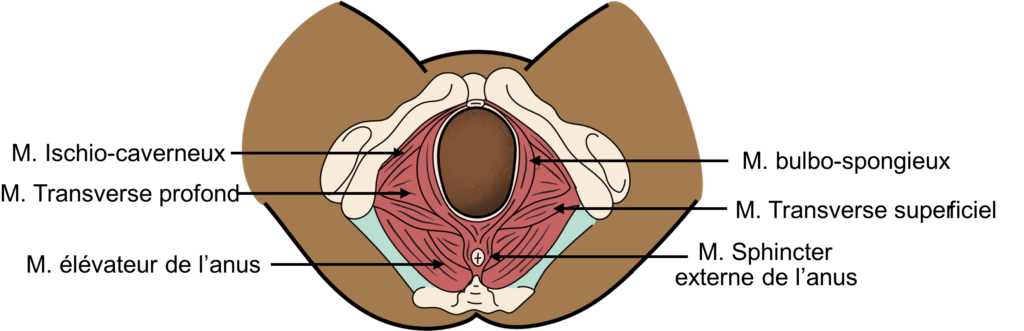

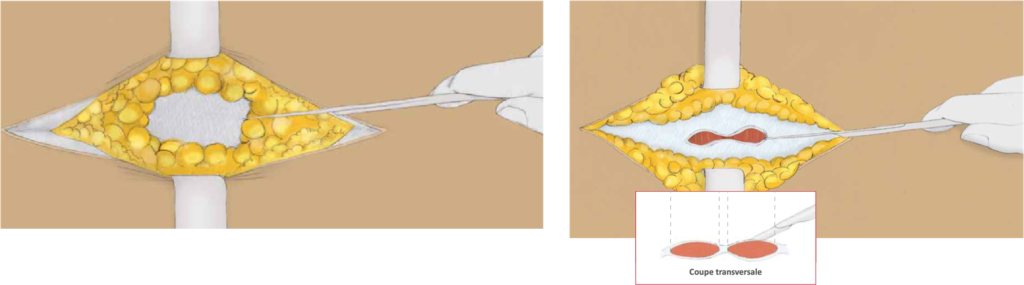

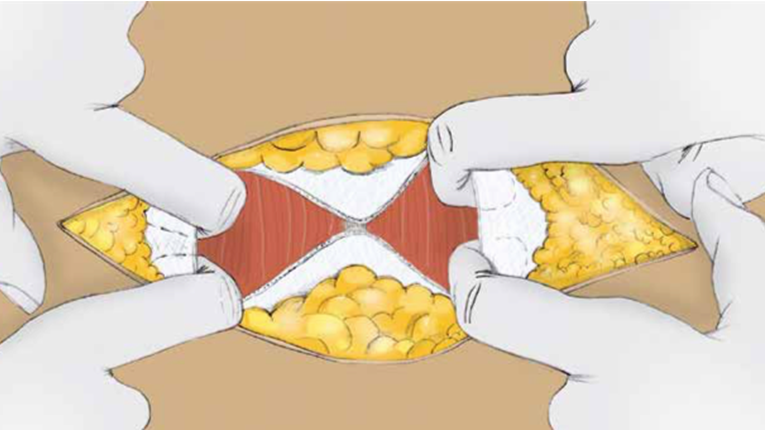

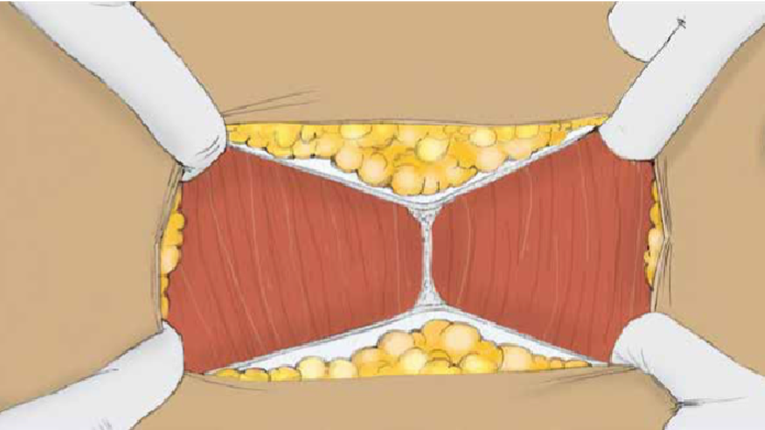

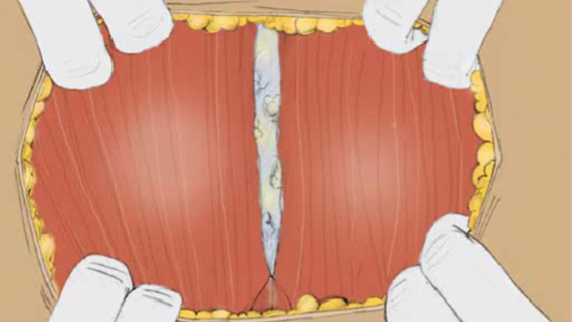

Rappels anatomiques :

Indications : sélectives ++, à l’appréciation de l’accoucheur, l’épisiotomie n’est pas recommandée en systématique en cas d’accouchement physiologique +++

✓accouchements instrumentaux

✓ macrosomie

✓variétés postérieures persistantes

✓présentation de la face/du siège

✓périnée qui semble sur le point de rompre lors de l’expulsion

✓antécédents de LOSA 3 ou 4

✓anomalies du rythme cardiaque fœtale et nécessité d’une extraction rapide

⚠️Attention :

–JAMAIS de façon systématique !!!

-toujours informer la patiente préalablement à la réalisation du geste

Méthode :

- Antisepsie périnéale à la Betadine

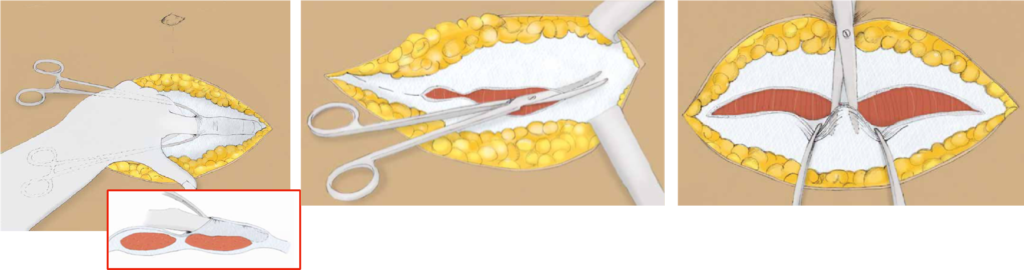

- Au petit couronnement, lors d’une contraction utérine, à l’aide de ciseaux stériles, réaliser une incision médiolatérale voire latérale :

-Selon un angle de 45° à 90° par rapport à l’axe vertical passant par la fourchette vulvaire

-Sur 5-6 cm

-En protégeant la présentation à l’aide du majeur et de l’index positionnés entre le cuir chevelu fœtal et le périnée

Recommandations CNGOF : un angle de cicatrice d’épisiotomie médio-latérale d’au moins 45° (mesuré par rapport à la médiane après la suture) est associé à un risque moindre de LOSA (NP3). Pour obtenir cet angle, il faut réaliser une épisiotomie à 60° (NP1).

💡Astuces :

-Ne pas hésiter à se diriger plutôt vers un axe de 90° que 45° car la réalisation se fait sur périnée amplié et une fois désamplié un axe de section de 90° se retrouve à 90°

–Oublier l’incision médiane à fort risque de lésion du sphincter annal

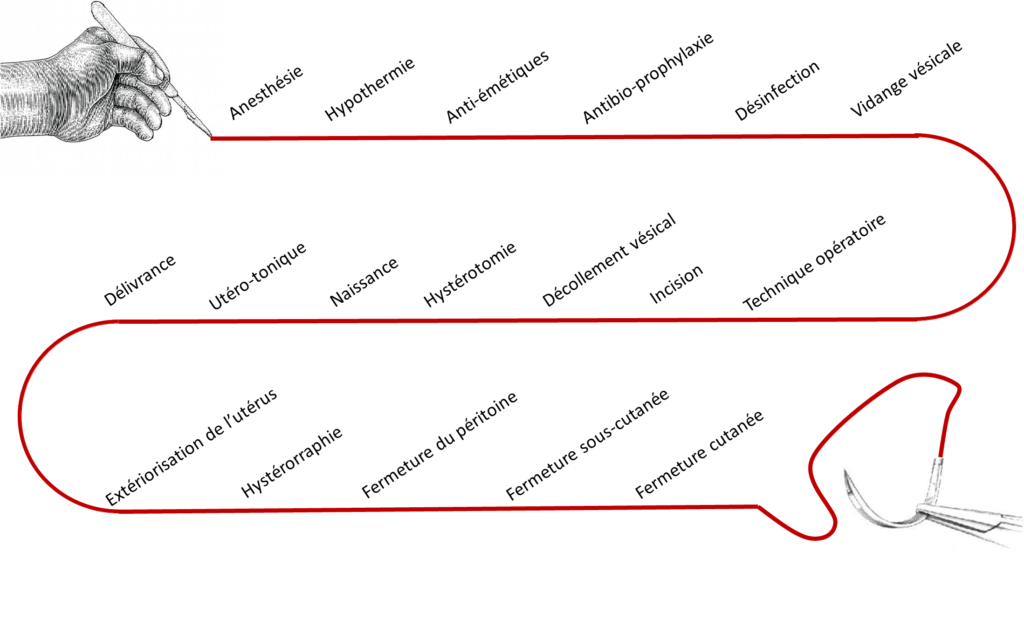

Césarienne

Table des matières :

- Introduction

-

Technique Opératoire

2.1 Incision cutanéo-abdominale

2.2 Incision du péritoine viscéral

2.3 Décollement vésical

2.4 Hystérotomie

2.5 L’extraction fœtale

2.6 Clampage du cordon

2.7 Délivrance du placenta

2.8 Suture utérine

2.9 Toilette péritonéale

2.10 Si nécessaire, retrait des champs opératoires intra abdominaux

2.11 Péritonisation

2.12 Fermeture de l’aponévrose

2.13 Rapprochement sous cutané

2.14 Fermeture cutanée

Introduction

Prérequis :

–Voie veineuse périphérique

–Analgésie : conversion d’une péridurale, rachianesthésie ++, péri-rachi combinée, anesthésie générale

–Sondage urinaire (avec sonde laissée en place ou aller-retour selon le protocole de service)

–Appel de l’équipe médicale (obstétriciens, sage femmes, anesthésistes +/- pédiatre de garde)

–Marquer le monitoring avec un trait et y indiquer l’heure de la décision de césarienne

–Informer le couple

Indications :

-

Césarienne programmée :

✓ Macrosomie fœtale (avec ou sans diabète)

✓ Utérus bi cicatriciel ou multi cicatriciel

✓ Présentation du siège (non systématique, à discuter selon résultats de la pelvimétrie et le protocole de service)

✓ Grossesses multiples (non systématique pour les grossesse gémellaires, à discuter selon présentation des fœtus et le protocole de service)

✓ Placenta previae

✓ Malformations fœtales avec contre indications à la voie basse

✓ Cancer du col utérin en cours de grossesse (non systématique, à discuter selon le protocole de service)

✓ Pathologie maternelle interdisant les efforts expulsifs

✓ Souffrance fœtale chronique (dopplers pathologiques, ARCF)

✓ Poussée d’herpès génital survenue dans les 8 jours précédents l’accouchement, VIH avec charge virale élevée

✓ Disproportion fœto pelvienne

✓ ATCD de LOSA ou mauvais vécu d’un précédent accouchement et souhait maternel

-

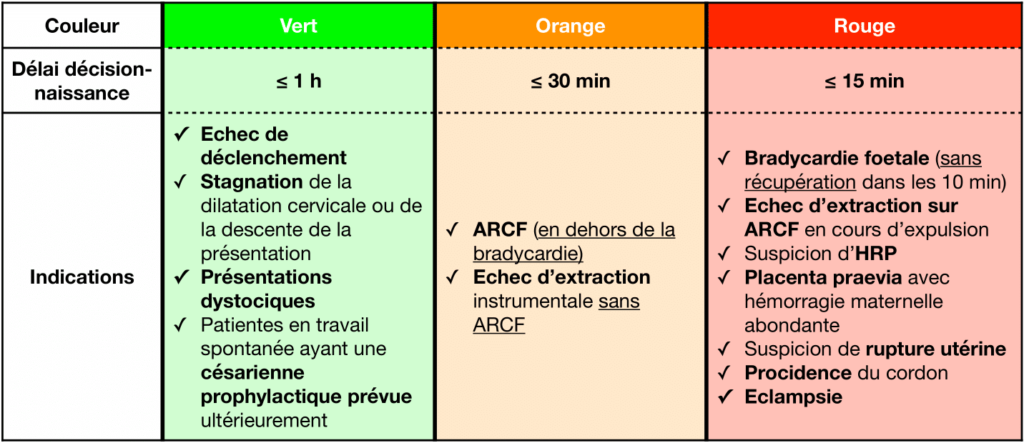

Césarienne en cours de travail (en urgence) :

Code couleur proposé par le CNGOF :

Technique opératoire

les schémas utilisés ici sont tirés du pdf « pratique de la césarienne » par le Dr Christian de Clippele qui a donné son accord pour leur utilisation sur ce site, nous l’en remercions sincèrement

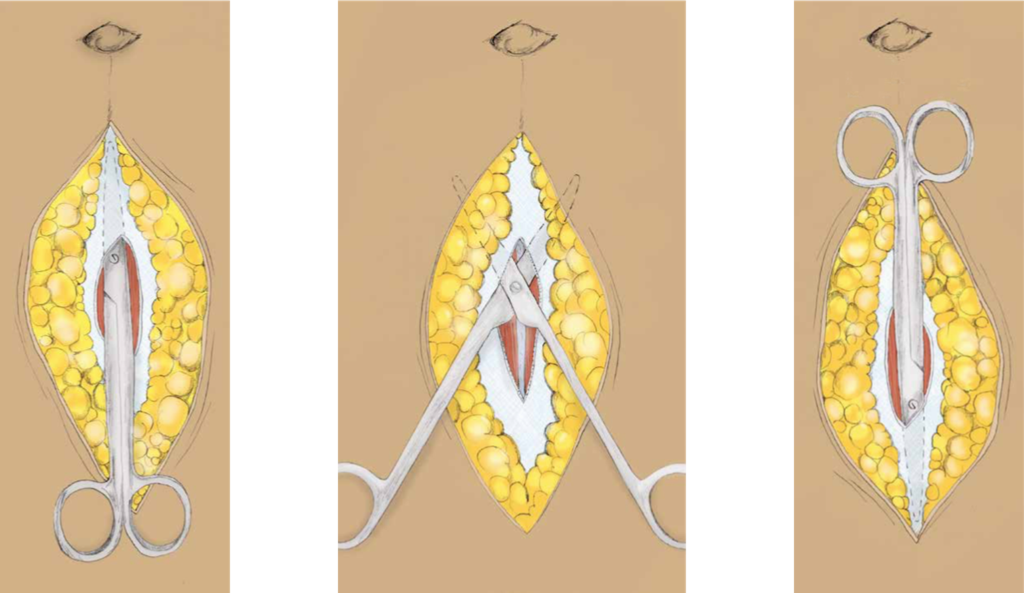

1) Incision cutanéo-abdominale

- Laparotomie transversale sus pubienne

Technique de Pfannenstiel :

‣ Incision cutanée arciforme d’environ 12 cm, 3 cm au dessus du pubis

‣ Incision du tissu cellulaire sous-cutané au bistouri électrique (ne pas prolonger l’incision jusqu’aux angles où passent les veines) jusqu’à l’aponévrose

‣ Faire charger par l’aide, au moyen de deux écarteurs de Farabeuf, la masse du tissu sous-cutané incisée

‣ Puis par tractions divergentes, on récline le tissu sous cutané sans sectionner les vaisseaux visibles

‣ On réalise une boutonnière centrale sur l’aponévrose, soit au bistouri électrique, soit au bistouri à lame

‣ La section de l’aponévrose est poursuivie latéralement après décollement selon un trajet oblique en haut et en dehors, à l’aide de ciseaux de Mayo ou au bistouri électrique

‣ On pratique ensuite le décollement de celle-ci vers le haut : on place deux pinces de part et d’autre de la ligne médiane et on les fait tirer verticalement par l’aide. Le clivage est digital de part et d’autre de la ligne blanche unissant l’aponévrose sur la ligne médiane à l’espace fibreux entre les muscles grands droits. On sectionne ces attaches progressivement vers le haut, soit aux ciseaux, soit au bistouri électrique.

‣ On repère ensuite le péritoine entre les grands droits au niveau de la partie supérieure de l’incision puis on ouvre celui-ci aux doigts ou aux ciseaux.

La valve sus pubienne est ensuite mise en place.

Technique de Cohen-Stark (= Misgav-Lagach) : recommandée par le CNGOF pour réduire la morbidité maternelle

‣ Incision cutanée, 3 travers de doigts au dessus du pubis

‣ Incision du tissu sous-cutané et de l’aponévrose, dans leur partie médiane, sur environ 3 cm

‣ Introduction des index sous l’aponévrose et traction divergente dans le plan cranio-caudal

‣ Écartement des muscles grands droits par traction manuelle bilatérale

‣ Ouverture du péritoine pariétal par traction divergente digitale (partie haute pour éviter les lésions vésicales)

‣ Mise en place de la valve sus pubienne, la berge supérieure de la paroi abdominale est réclinée à l’aide d’une pince de Kocher ou d’un écarteur de Hartmann

Technique de Mouchel :

‣ Incision transversale de tous les plans cutané, sous-cutané, aponévrotique et des muscles grands droits

- Laparotomie médiane sous ombilicale

‣ Incision cutanée médiane sur la ligne ombilic-pubis, en débutant 3 cm au dessus de la symphyse pubienne sur une longueur d’environ 12 cm en direction de l’ombilic

‣ Incision sous cutanée à la lame froide, en restant centré sur la ligne blanche

‣ Écarter la graisse à l’aide d’écarteurs de Faraboeuf

‣ Réaliser une mini incision centrale au milieu de l’aponévrose, puis réaliser un décollement vertical des tissus sous aponévrotiques aux ciseaux ou aux doigts

‣ Incision de l’aponévrose aux ciseaux, celle ci est ensuite réclinée à l’aide d’écarteurs de Faraboeuf ou de pinces de Kocher

‣ Ouverture du péritoine pariétal par traction divergente digitale (partie haute pour éviter les lésions vésicales)

‣ Mise en place de la valve sus pubienne, la berge supérieure de la paroi abdominale est réclinée à l’aide d’une pince de Kocher ou d’un écarteur de Hartmann

NB :

-S’il existe déjà une cicatrice abdominale (ATCD de césarienne), celle-ci est reprise pour éviter une 2e cicatrice

-Une fois l’aponévrose ouverte l’aide va abaisser la vessie et la paroi abdominale inférieure à l’aide d’une valve sus-pubienne (certains utilisent un écarteur orthostatique à la place)

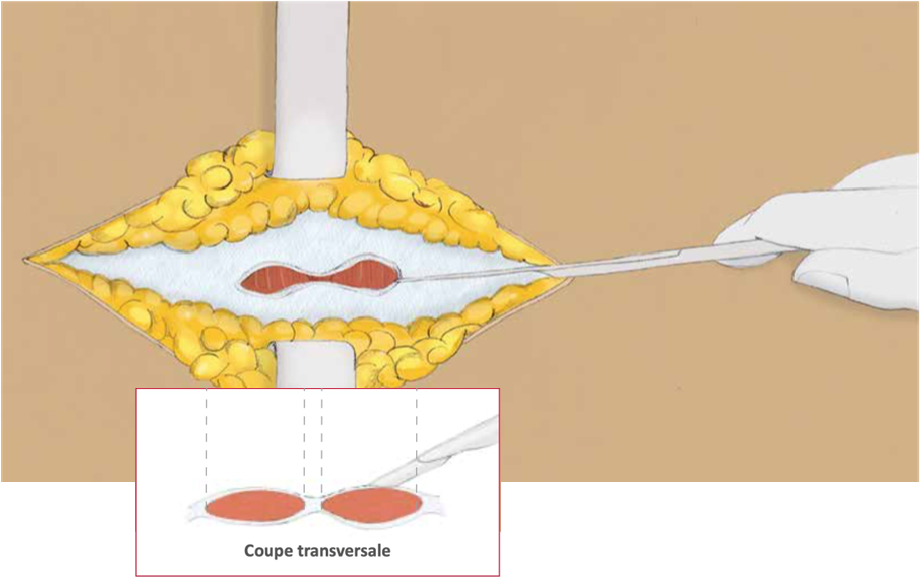

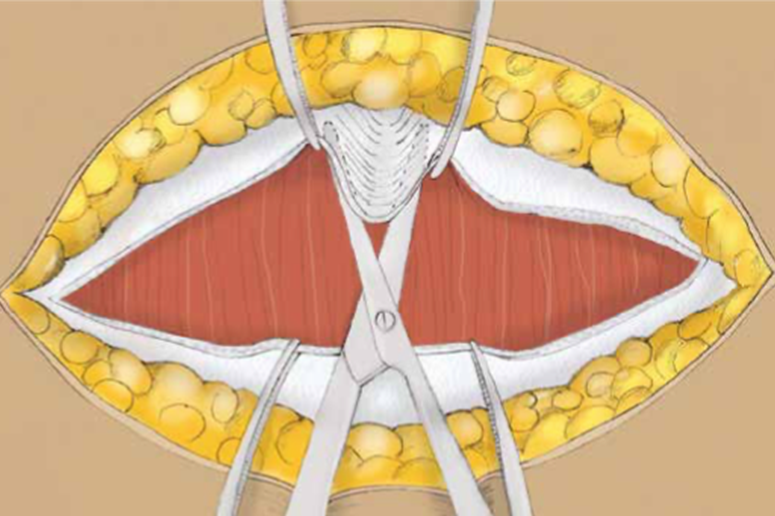

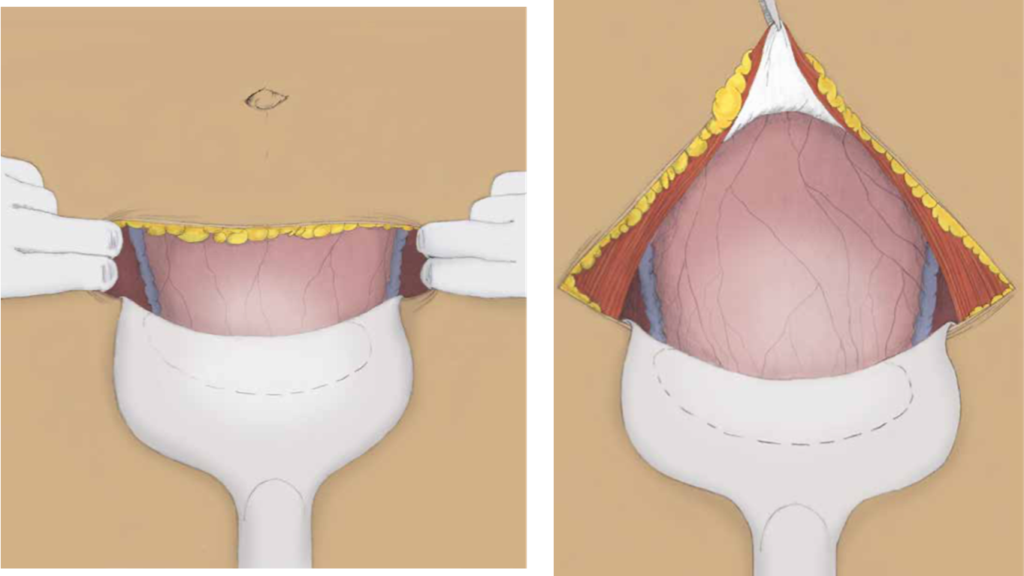

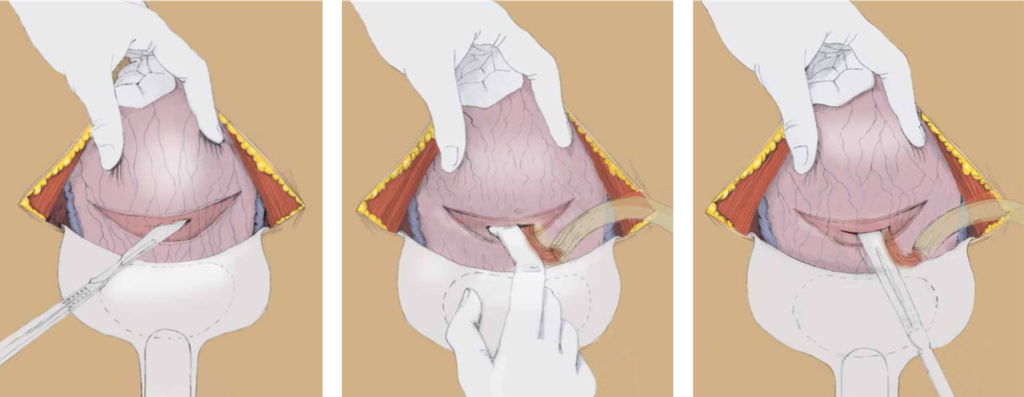

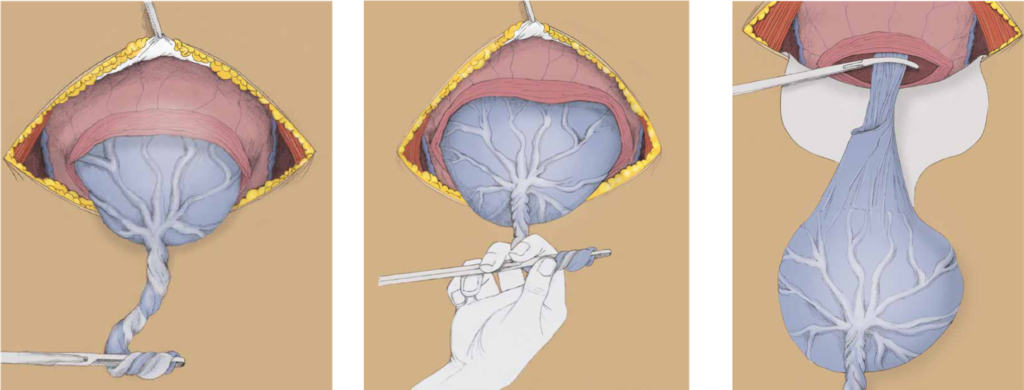

2) Incision du péritoine viscéral : aux ciseaux ou aux doigts

3) Décollement vésical (non reco de façon systématique, optionnel selon les conditions opératoires)

4) Hystérotomie

- Hystérotomie segmentaire transversale :

‣ Incision horizontale au niveau du segment inférieur de l’utérus, sur environ 3 cm

‣ Insertion du doigts ou du manche de bistouri afin de rompre la poche des eaux (amniotomie)

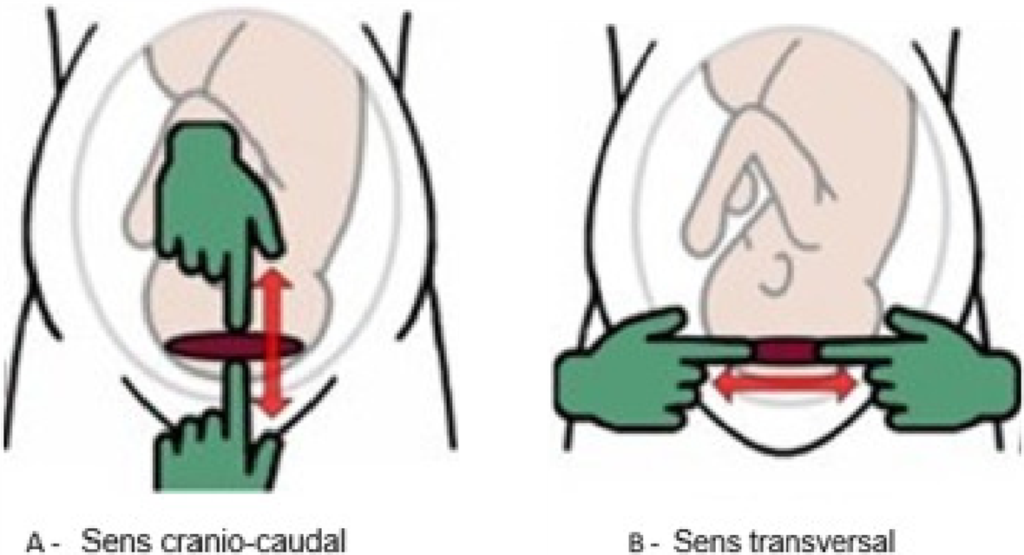

‣ Extension de l’incision aux ciseaux ou aux doigts (sens cranio-caudal recommandée par le CNGOF, néanmoins vous pourrez encore observer dans certains centres l’extension dans le sens transversal )

- Hystérotomie corporéale :

incision verticale de 15 cm sur la face antérieure du corps utérin (de la partie supérieure de la vessie au fond utérin), extraction du fœtus par le siège

NB : ce type d’incision impose le recours à des césariennes itératives devant un risque de rupture utérine en cas d’accouchement ultérieur par les voies naturelles

- Hystérotomie en T inversé :

incision initiale segmentaire transversale associée dans un second temps à une incision verticale de façon à obtenir plus d’espace pour manœuvrer.

NB : ce type d’incision impose le recours à des césariennes itératives devant un risque de rupture utérine en cas d’accouchement ultérieur par les voies naturelles

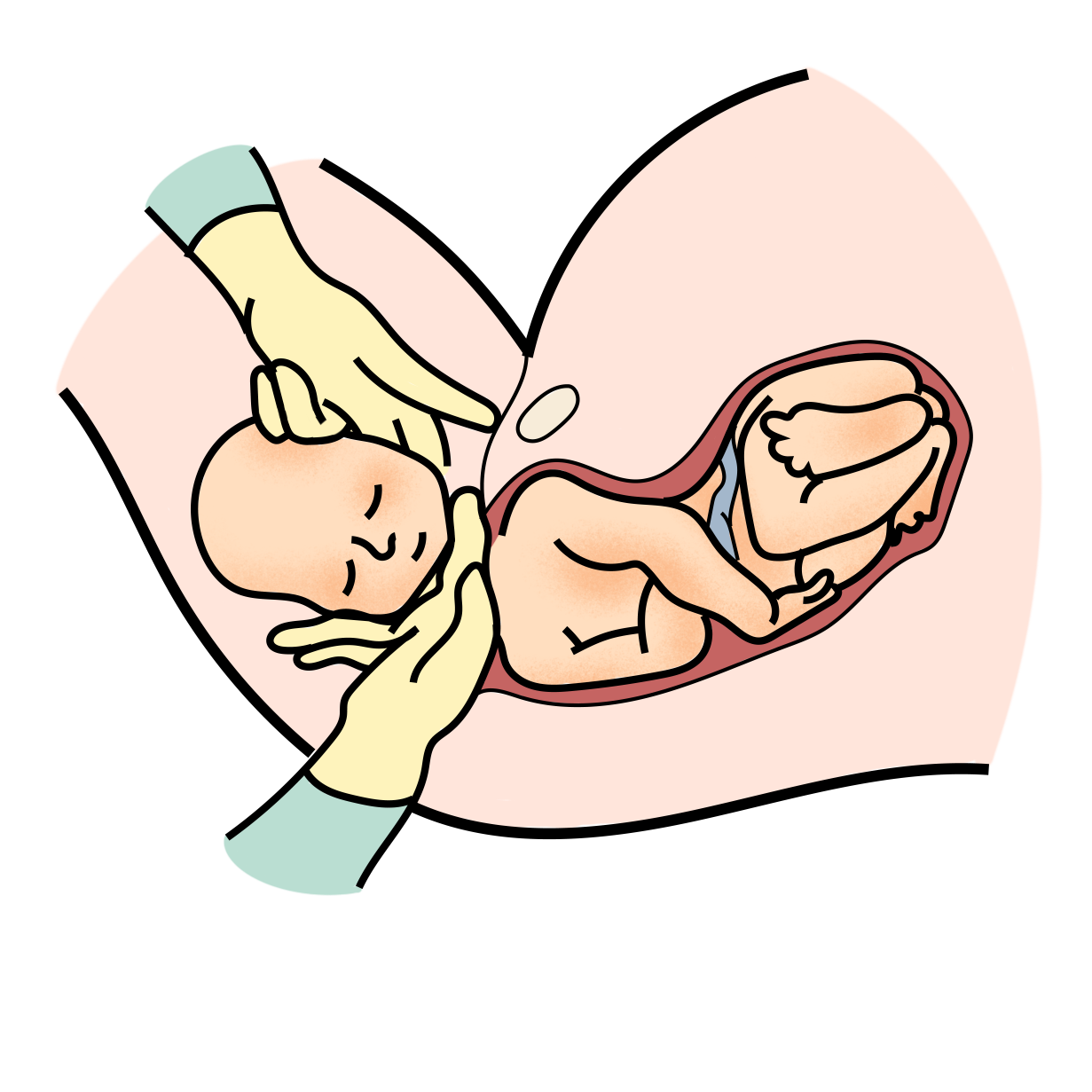

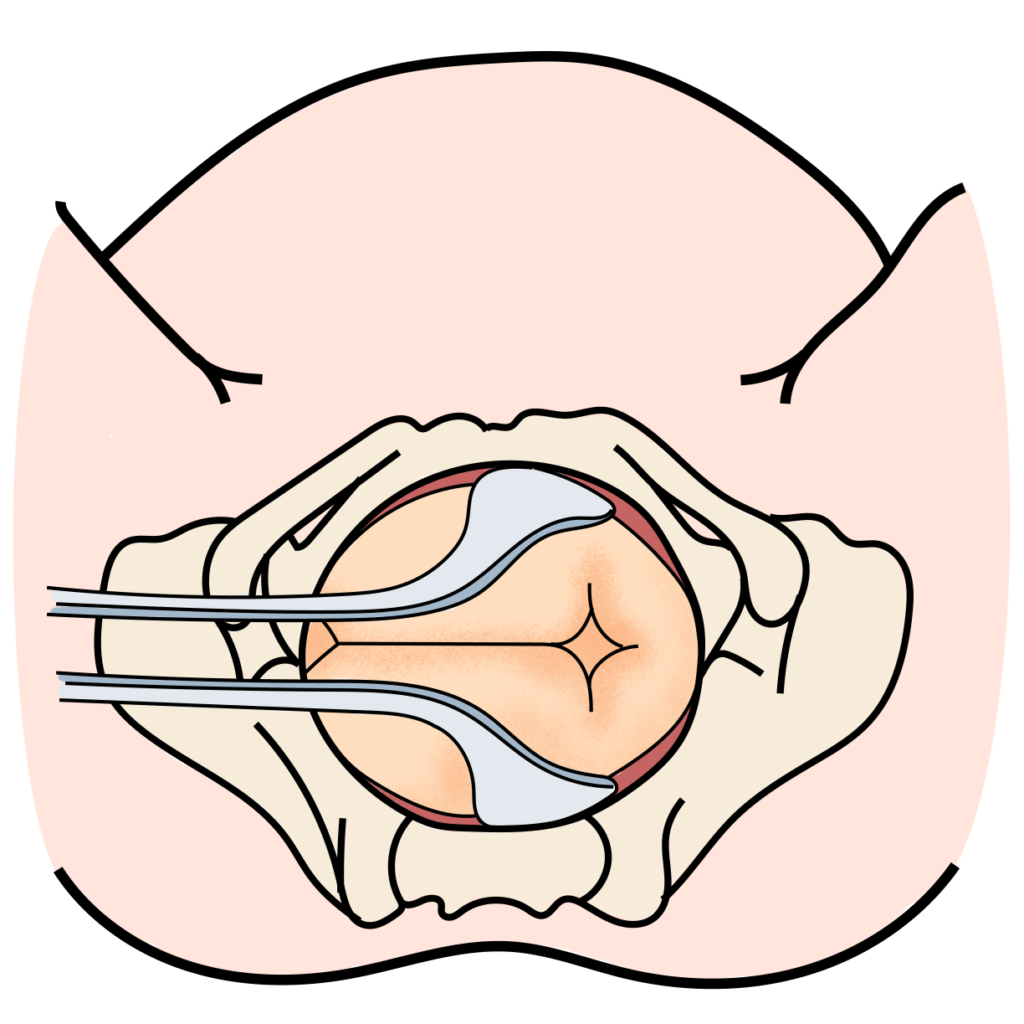

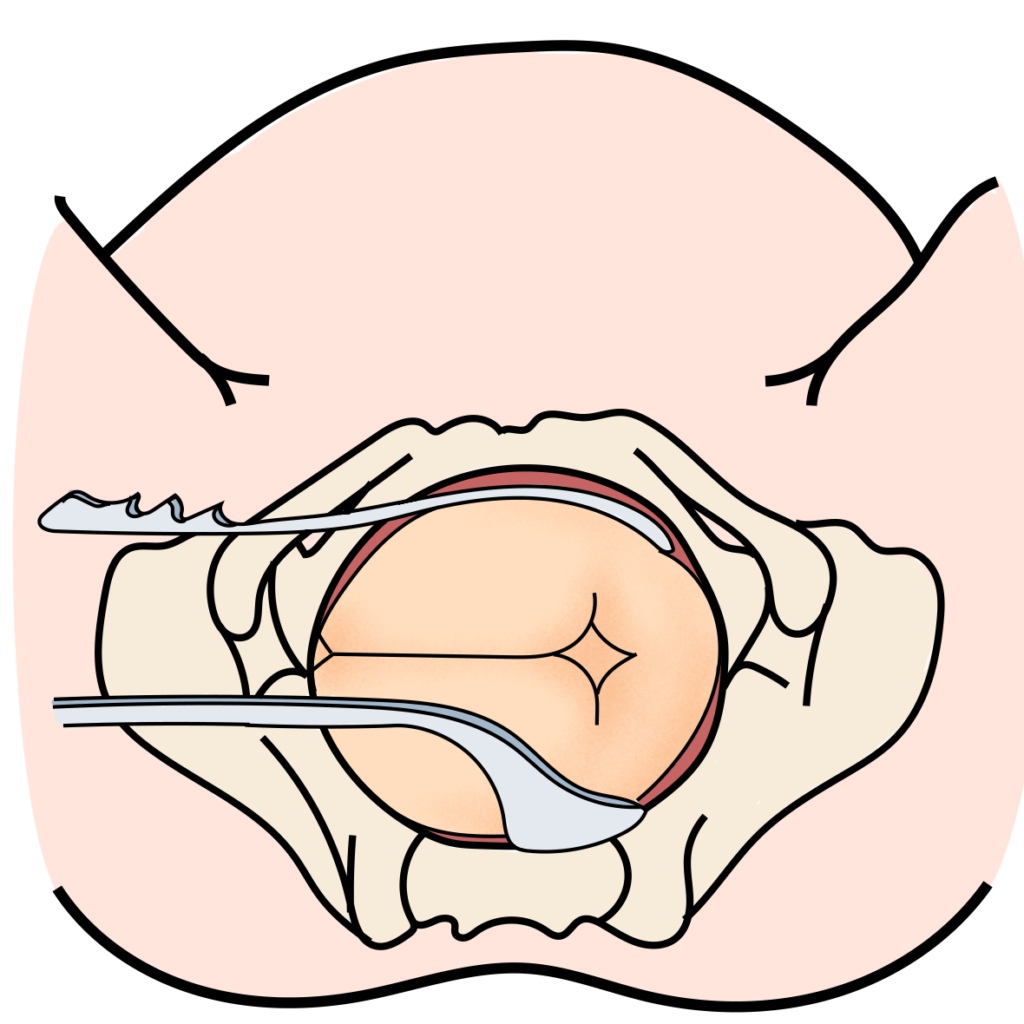

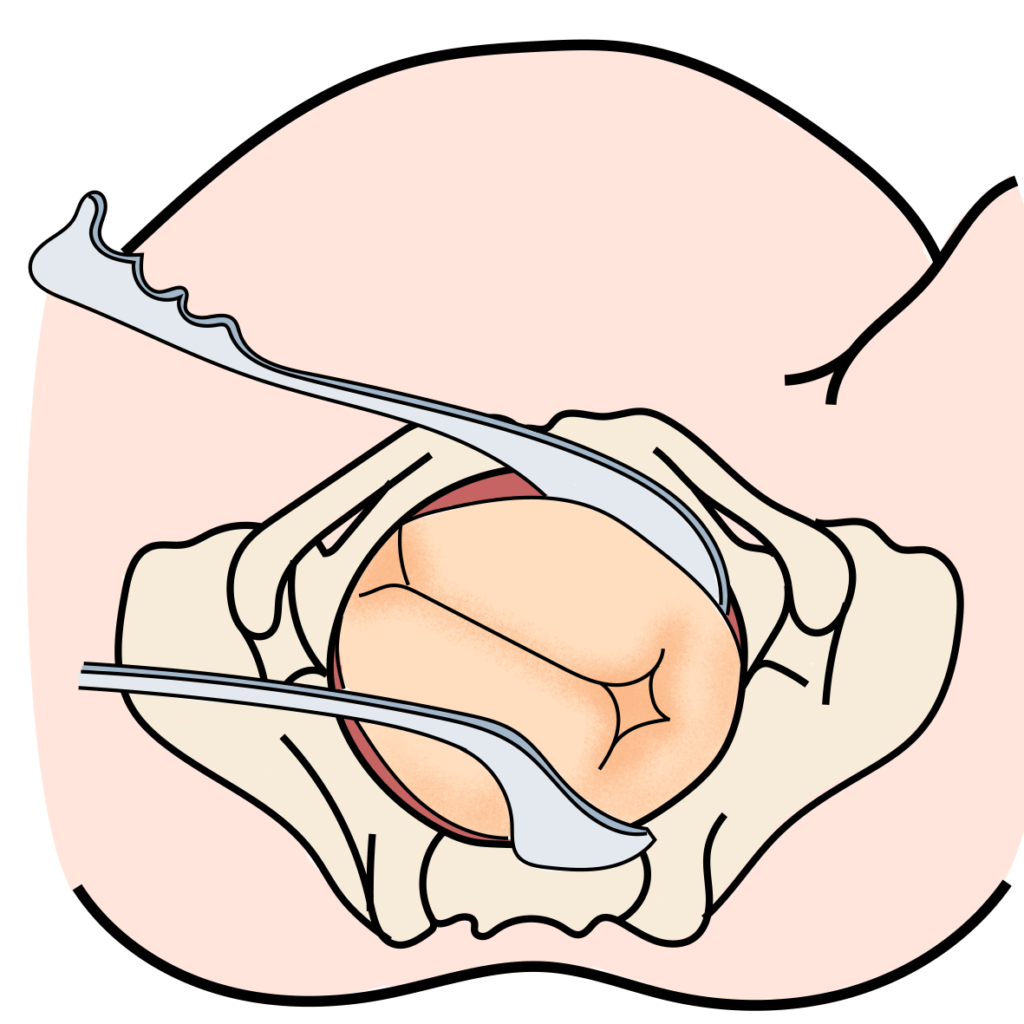

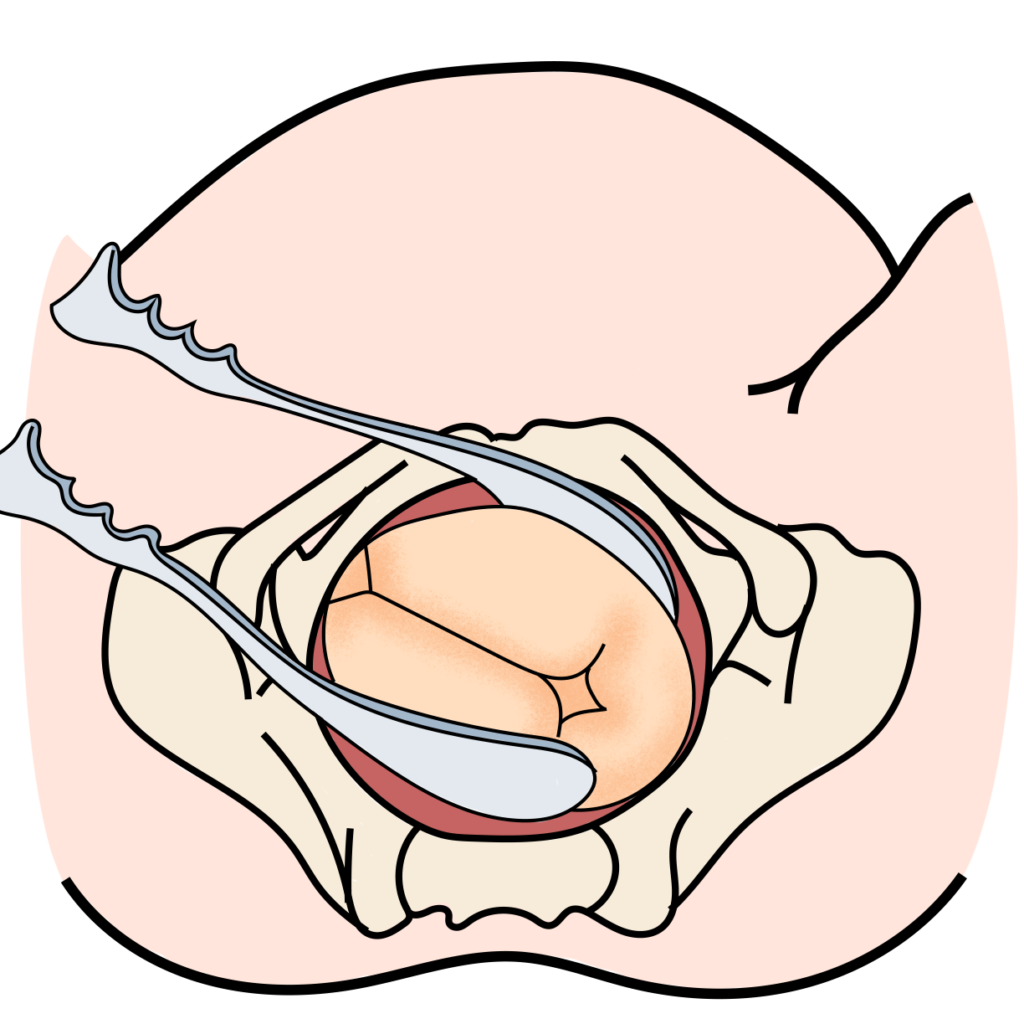

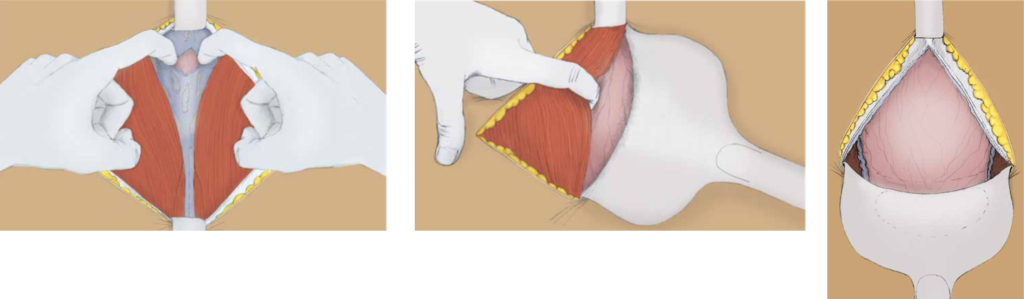

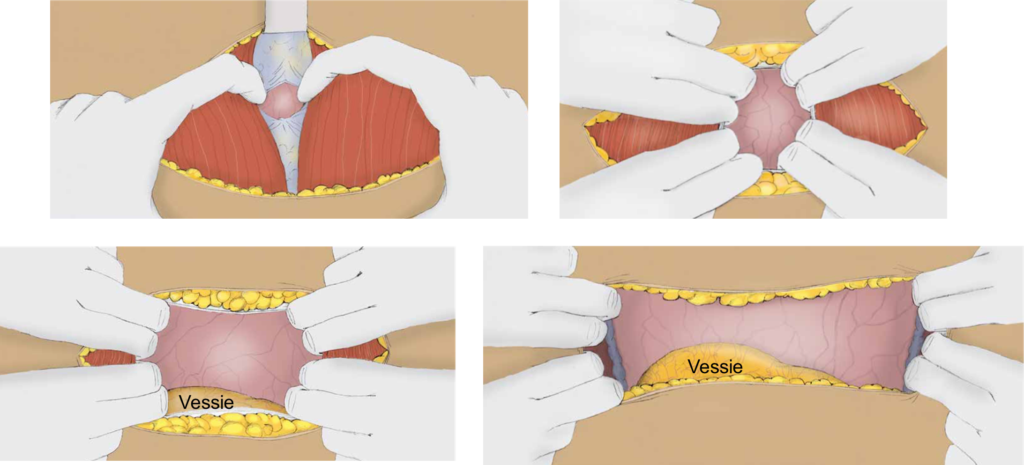

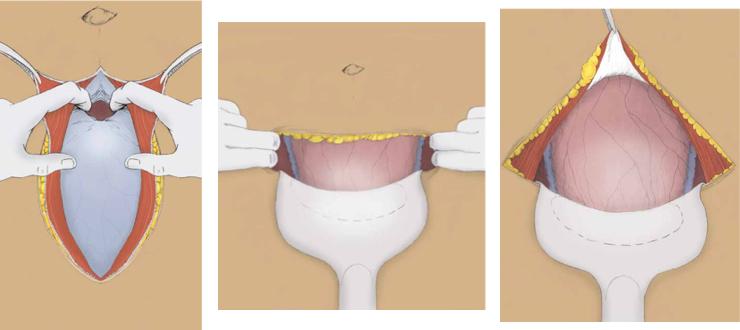

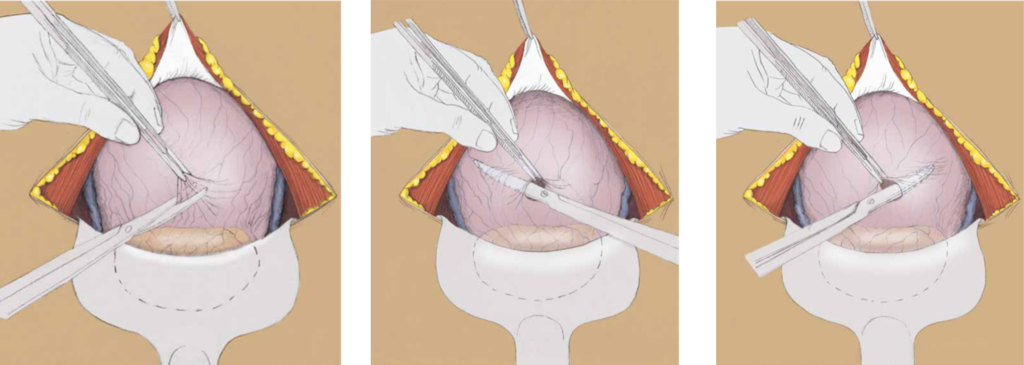

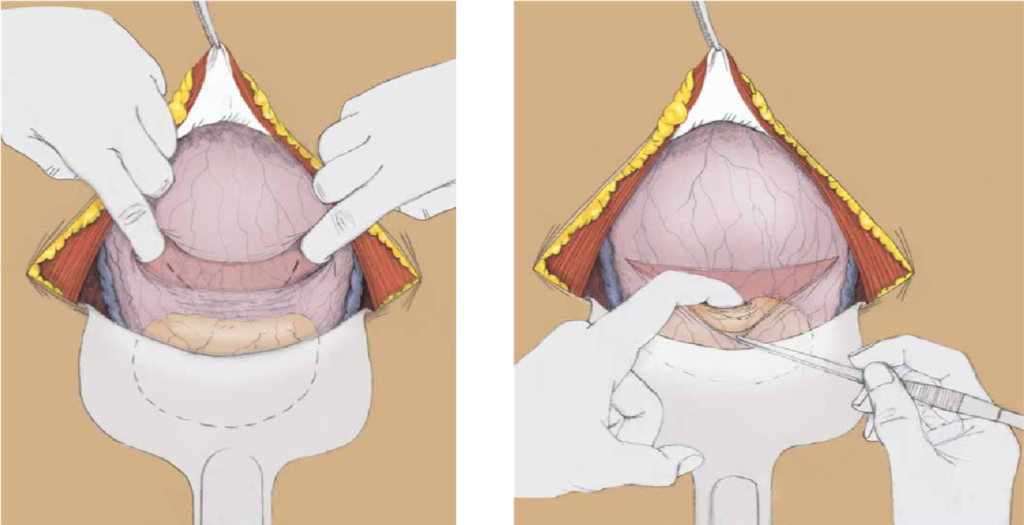

5) L’extraction fœtale

- Technique manuelle :

‣ L’opérateur glisse sa main, à travers l’incision utérine, sous le pôle céphalique (ou les fesses si présentation du siège) de façon à le ramener vers le haut et guider le dégagement du fœtus en dehors de la cavité utérine

⚠️Attention : ne pas exercer de pression sur la berge inférieure au risque d’engendrer un trait de refend (déchirure au niveau du segment inférieur)

‣ L’aide effectue une expression fundique bimanuelle, bien répartie sur toute la largeur du fond utérin,

commandée par l’opérateur au moment du dégagement de la tête

‣ La suite de l’extraction se déroule de la même façon qu’un accouchement voie basse.

Particularités : les manœuvres réalisées sont les mêmes que lors d’une naissance par voie basse

- Jumeaux :

- Siège :

- Présentation transverse : le but est ici de ramener le fœtus en siège en effectuant une rotation interne

- Technique instrumentale : par forceps ou ventouse (si l’extraction s’avère difficile)

‣ En cas de difficulté à introduire la main pour empaumer la tête et pour ne pas risquer une déchirure incontrôlable du segment inférieur, on peut glisser une branche de forceps de Pajot, qui joue le rôle d’une glissière orientant la présentation vers l’ouverture utérine ou bien utiliser une ventouse

⚠️Attention : cette manœuvre ne doit en aucun cas faire office de levier, risquant alors de conduire à des lésions traumatiques fœtales ou segmentaires

‣ Si la main ou la branche de forceps ne peuvent suffire à dégager la tête fœtale, il faut alors recourir à une extraction par forceps ou par ventouse

‣ Lorsque la tête est très haute par rapport à l’incision et que l’expression fundique ne suffit pas à l’amener au niveau de l’hystérotomie, la ventouse obstétricale peut être utilisée (positionnée au plus près de l’occiput pour favoriser au maximum la flexion de la tête), en maintenant l’expression fundique

‣ Lorsque la tête est profondément engagée, une aide, placé entre les jambes écartées de la patiente, glisse une main dans le vagin et refoule la présentation pour la désenclaver du pelvis, tandis que l’opérateur exerce une pression vers le haut sur l’épaule fœtale antérieure

‣ En cas d’échec, le fœtus est extrait par version podalique et grande extraction du siège

Le nouveau-né est ensuite confié à la sage femme.

6) Clampage du cordon : section aux ciseaux entre 2 pinces Kocher

NB : souvent le pH est prélevé du côté du fœtus et donc réalisé par la sage femme

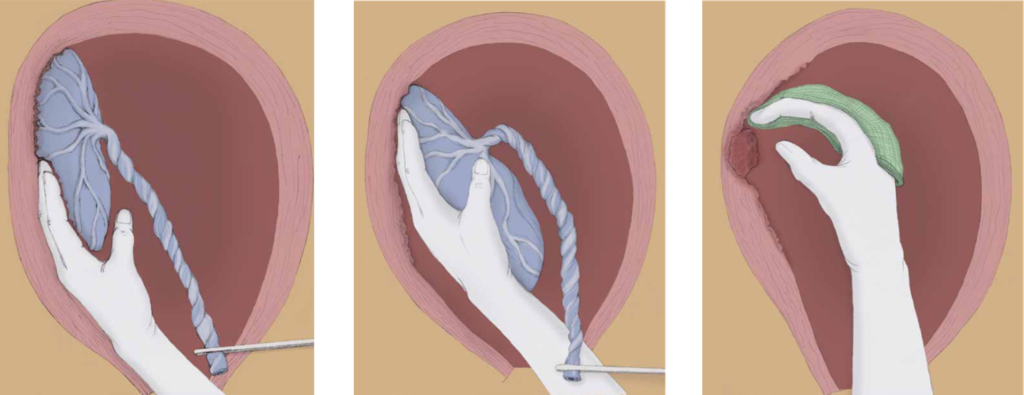

7) Délivrance du placenta : (injection de 5 UI de syntocinon au dégagement de l’épaule fœtale)

- Spontanée

-

Assistée manuellement : traction douce sur le cordon pour extérioriser le placenta. Les membranes suivent en général sans grande difficulté, aidées par la pose de pinces en « cœur » pour éviter leur déchirure

⚠️ Attention: ne pas réaliser de traction importante sur le cordon (risque d’inversion utérine)

+/- Révision utérine si fragments membranaires adhérents (main seule ou entourée d’une compresse selon les opérateurs) ou si placenta ne se décroche pas ☞ elle n’est pas recommandée en systématique

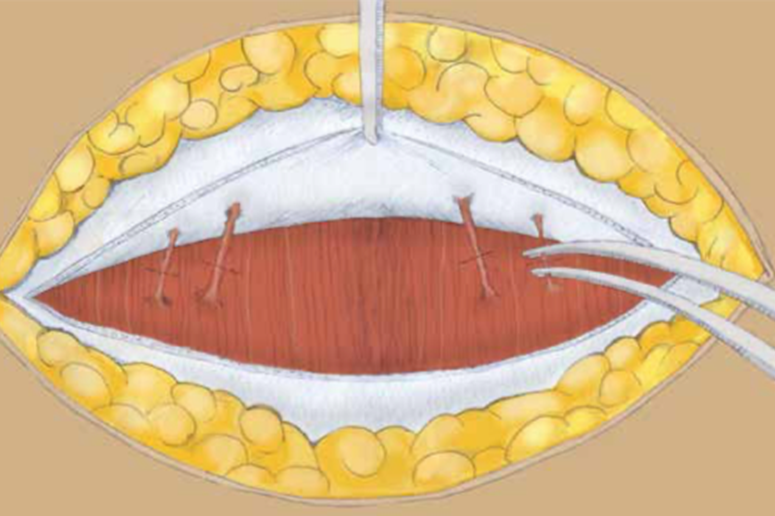

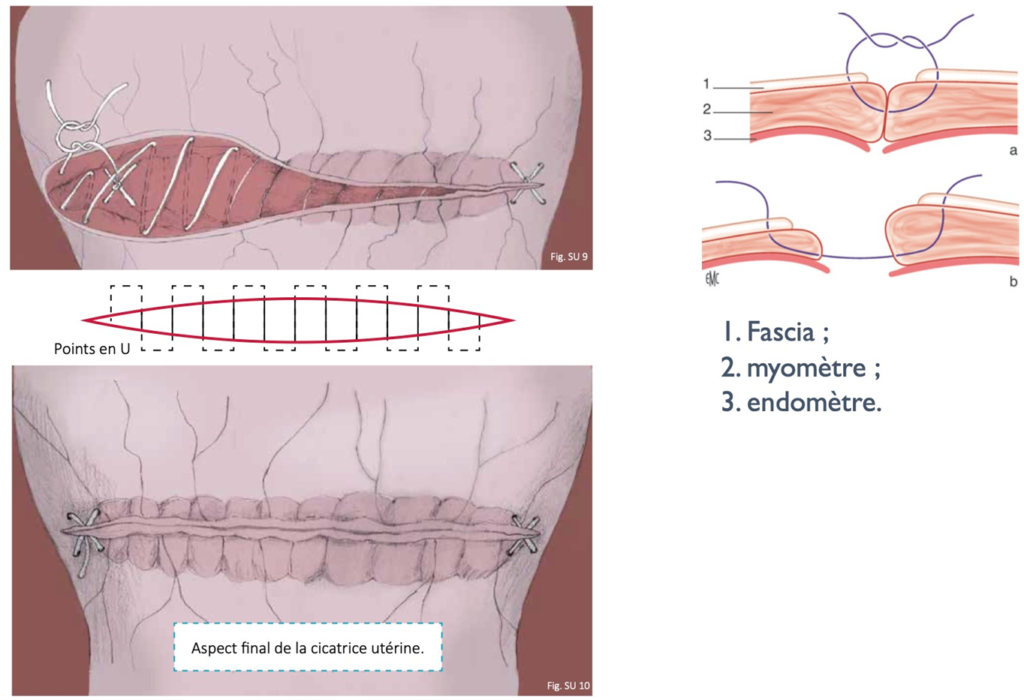

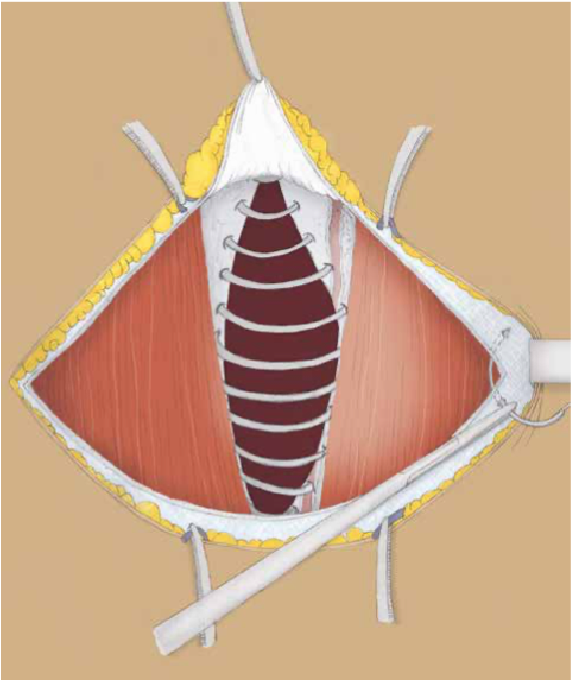

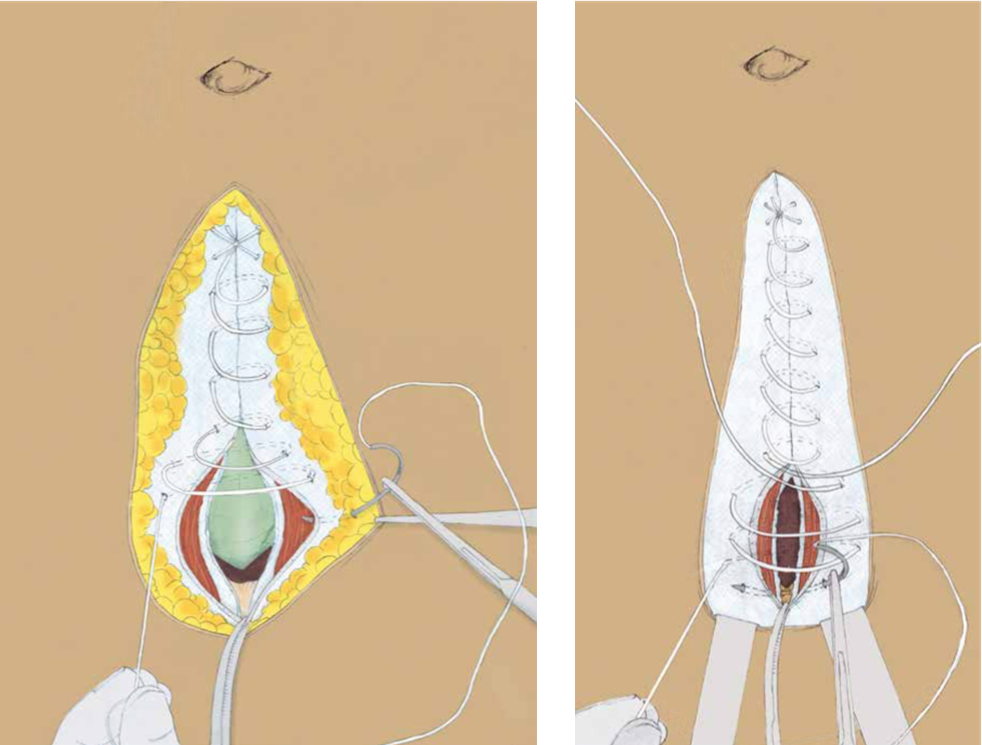

8) Suture utérine = hystérorraphie : l’utérus peut être extériorisé ou laissé en place

- Refouler la vessie à l’aide d’une valve sus pubienne

- Les berges de l’incision utérine sont repérées par des pinces en « cœur », ce qui permet leur traction verticale et latéralisée et l’exposition successive de chaque angle

- Les points d’angle (points en X) sont réalisés en premier (les chefs sont gardés longs pour réaliser une traction sur ceux-ci)

- Suture (Points simples / Surjet / Hémi surjets / Points en X) en un plan extra-muqueux par des points espacés d’environ 1 à 2 cm en débutant par un angle

- Après avoir été noués, les brins sont gardés longs sur une pince et servent de tracteurs qui permettent d’exposer parfaitement l’incision pour vérifier l’hémostase

NB : lors d’une incision verticale on commence par un points d’arrêt au niveau inférieure de la cicatrice puis on réalise une suture utérine de la même façon que décrite ci dessus

9) Toilette péritonéale (optionnel, selon les équipes)

- Aspiration dans les culs-de-sac péritonéaux du sang et du liquide amniotique

- Nettoyage des gouttières parieto-coliques à l’aide d’une compresse

- Vérification des annexes

10) Retrait des champs opératoires intra abdominaux (si nécessaire)

Retrait des champs opératoires intra abdominaux

Vérifier le compte des compresses

11) Péritonisation (non recommandée en systématique, selon les équipes)

Le feuillet péritonéal peut être suturé ou non selon les équipes

OU

12) Fermeture de l’aponévrose : surjet ou hémi surjets

NB: Dans l’incision de Pfannenstiel, les muscles droits peuvent être rapprochés par deux ou trois points lâches placés sur leur partie inférieure

OU

13) Rapprochement sous cutané

optionnel, points séparés simples ou surjet simple

14) Fermeture cutanée

- Agrafes,

- Points séparés simples

- Surjet intradermique

Post-opératoire :

- Surveillance du globe utérin et des pertes sanguines

- Surveillance de la cicatrice

- Ablation de la sonde vésicale et de la voie veineuse entre H2 et H24 suivant la césarienne (idéalement dans les 12h, à adapter selon l’état maternel et le protocole de service)

- Lever précoce

- Prescription d’un traitement anticoagulant (indications, dose et durée selon facteurs de risque et protocoles de service)

- Ablation des fils à J7 et celle des agrafes à J5 (1 agrafe sur 2) puis J7 (le reste des agrafes) ou J8-J10 (variable selon les centres)

Composition d’une table de césarienne (non exhaustif, les instruments et leur nombre sont variables selon les centres et les opérateurs)

A titre indicatif :

Technique par voie vaginale de Baudeloque : (dilatation du col complète, avec une présentation fœtale encore mobile)

-Exposition du segment inférieur

-Ouverture cervico-segmentaire

-Extraction fœtale

-Suture segmento-cervicale

Technique extrapéritonéale : absence de recommandation

–Vessie remplie par du sérum physiologique (300 à 500 ml) avec une ampoule de bleu de méthylène

–Incision cutanéo-abdominale paramédiane gauche (selon la technique de Mouchel)

–Clivage digital du tissu conjonctif latéro-vésical gauche. Ce clivage progresse en haut, en dedans et en arrière sous l’aileron antérieur du ligament large et atteint la face antérolatérale gauche du segment inférieur

-La vessie est dégonflée, l’aide récline grâce à des valves souples le cul-de-sac péritonéal et la vessie

-On pratique une hystérotomie transversale basse, à 3 cm de la réflexion du péritoine

-L’hystérotomie est réparée selon la manière habituelle.

-La vessie est à nouveau remplie par du sérum physiologique teinté de bleu de méthylène pour dépister d’éventuelles brèches vésicales

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage.